Michael Habecker

Die Anwendung des integralen Ansatzes auf Themen wie Bildung, Pädagogik und Didaktik ist ein faszinierendes Thema, doch worum es in diesem Beitrag geht, ist die Frage: Wie kann man den integralen Ansatz – oder das Werk Wilbers überhaupt – anderen erklären?

Diese Frage stellt sich seit Beginn der schriftstellerischen Laufbahn Wilbers und dieser Beitrag soll eine Einladung und ein Einstieg in diese Diskussion sein.

Wilber selbst hat sich immer schon nicht nur als ein Autor verstanden, sondern auch als jemand, der sein Werk selbst erläutert. Seit dem Beginn der Online-Plattformen wie www.integralnaked.org und www.integralspiritualcenter.org wird im Wochenrhythmus Audio- und Videomaterial veröffentlicht, aufwelchem Wilber und andere das, was er schreibt, den unterschiedlichsten Interessenkreisen mündlich erläutern.

Weiterhin gibt es weltweit Menschen, die in Foren, Seminaren, Buch- und anderen Veröffentlichungen über das reden und schreiben, was Wilber macht.

Es ist also an der Zeit, auch einmal über das zu reflektieren, was wir Wilber-Aktiven tun, und wie wir das, was von Wilber und dem I-I kommt, versehen mit eigenen Überlegungen, Kommentaren und Kritiken, verarbeiten und didaktisch vermitteln.

Dazu ein paar Überlegungen aus der eigenen Veröffentlichungs- und Seminarpraxis.

Hintergrund dafür ist – wie könnte es anderes sein – Wilbers integraler Ansatz, mit der Versprechung, dass damit „alles“ abgedeckt ist. (Falls nicht, fügen wir das, was fehlt, einfach hinzu).

Das vermittelnde Subjekt – „ich“

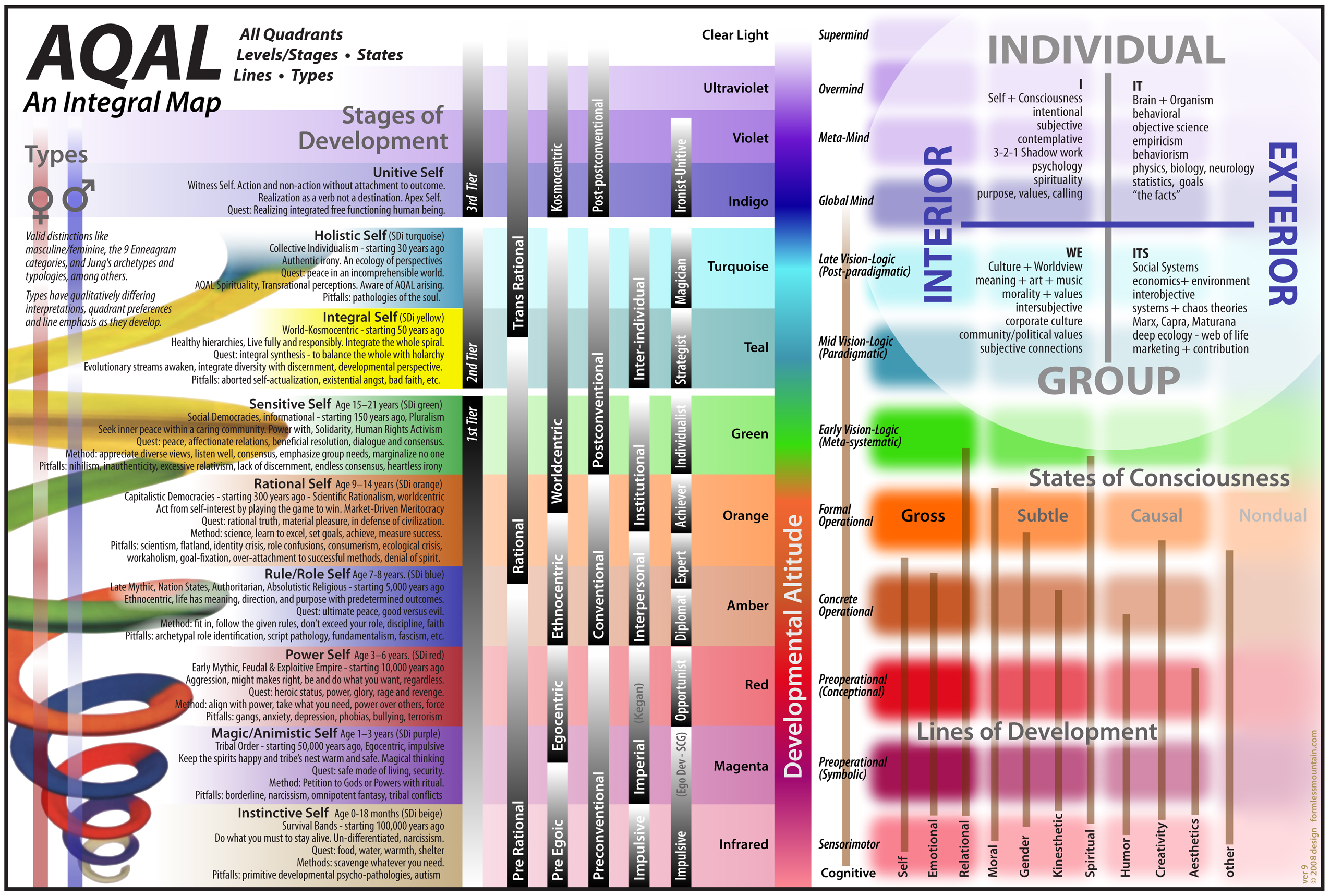

Beginnen wir bei uns selbst, dem- oder derjenigen, der oder die sich berufen fühlt anderen Wilber[1] didaktisch zu vermitteln. Wer bin ich? Ein empfindendes Wesen, welches unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann (subjektiv, intersubjektiv, objektiv – oder, etwas anspruchsvoller – , die 8 Hauptperspektiven des In-der-Welt-Seins), in unterschiedlichen Entwicklungslinien unterschiedlich weit entwickelt ist, mehr oder weniger Zugang zu unterschiedlichen (Haupt-)Zuständen des Seins hat, phänomenlogisch einen permanenten Zustands- (Stimmungs-) wechsel erlebt, und typologisch durch bestimmte Vorlieben und Einseitigkeiten geprägt ist. Außerdem gibt es den einen oder anderen unbewussten Schattenaspekt in mir, über den ich nichts weiß. Was von all dem ist nun relevant im Hinblick auf meine Wilber-Didaktik? Ausnahmslos alles!

Ich kann nur das vermitteln, was ich selber weiß, verkörpere, wahrgenommen habe und im weitesten Sinne „sehe“. Woher weiß ich, was ich (nicht) weiß? Schauen wir auf die integrale Landkarte.

a) Perspektiven

Inwieweit habe ich Zugang zu mir und meiner eigenen Innerlichkeit? Je tiefer dieser Zugang ist, desto mehr kann ich daraus schöpfen und vermitteln.Dazu gehören auch meine Absichten und Motive für die Vermittlung von Wilber-Inhalten.

Inwieweit habe ich die Fähigkeit, in Beziehung zu anderen Menschen und Wesen zu sein? Je mehr ich in der Perspektive der Gemeinschaftlichkeit (Intersubjektivität) zu Hause bin und andere „von innen her“ wahrnehmen kann, so wie sie sich selbst wahrnehmen, desto besser kann ich auf sie eingehen, eine der Grundvoraussetzungen für Didaktik überhaupt.

Inwieweit „sehe“ ich die Dinge (auch die der Innerlichkeit) objektiv, so dass andere, ausreichend kompetente Menschen, wenn ich sie hinzuziehen würde, zu einem gleichen oder ähnlichen Ergebnis kommen? Inwieweit kann ich von meiner Subjektivität und unserer Intersubjektivität abstrahieren, ohne dabei die objektive Seite der Welt zu verzerren? Inwieweit bin ich objektiv?

b) Zustände

Inwieweit bin ich mir der permanenten Zustandswechsel in meiner Innen- und Außenwelt und deren Einfluss auf mich bewusst? Inwieweit habe ich Zugang zu den Hauptzuständen des Seins (grobstofflich, subtil, kausal, d. h. Wachzustand, Traum- und Visionszustand und Erfahrungen von Leere und Absolutheit) und kann die Phänomene und Erfahrungen aus diesen Erlebnisdimensionen in mein Leben integrieren?

c) Schatten

Inwieweit bin werde ich mir meiner Schattenaspekte und verdrängten eigenen Persönlichkeitsanteile und deren Einfluss auf meine Wilber-Didaktik bewusst (Projektion, Verzerrung, Verfälschung von Wahrnehmungsinhalten)?

d) Entwicklung

Wo stehe ich in meiner Entwicklung, was meinen Bewusstseinsschwerpunkt, als auch was meine einzelnen Fähigkeiten betrifft. Für die (Wilber)-Didaktik besonders wichtig sind:

– ein möglichst hoher Bewusstseinsschwerpunkt (je höher, desto besser der Überblick und die Integrationsfähigkeit der vorhergehenden Entwicklungsstufen)

– eine ausreichende intersubjektive Kompetenz (für die Gruppendynamik der Vermittlung und das Abholen anderer „dort, wo sie sind“)

– eine hohe Kognition (um Wilber und andere zu verstehen)

– eine hohe didaktisch/pädagogische Kompetenz. Diese umfasst u. a. Sprachvermögen, Ausdrucksmöglichkeit, Lebenserfahrung, Präsentationsgeschick, körperliche Verfassung, gruppendynamische Kompetenz, Spontaneität für „Gestaltungen aus dem Augenblick“, Aktualität und Beispielgebung, Anleitung zu Übungen, und immer wieder Praxis, Praxis und Praxis …

– ein hohe innerpsychische Kompetenz (Selbsterkenntnis)

e) Typen

Inwieweit bin ich flexibel für unterschiedliche (didaktische) Wege? Am Beispiel männlich/weiblich: habe ich männliche und weibliche Didaktik in ihrer Unterschiedlichkeit integriert und beide für meine Arbeit zur Verfügung?

f) Wer bin ich?

Die Öffnung des „Ich“ zum Zeugenbewusstein führt zum immer größeren inneren Raum, in dem alles erscheint, innere und äußere Wahrnehmungen, die kommen und gehen, ohne dass sich der Hintergrund, vor dem sie auftauchen, verändert. Alles, einschließlich einer Wilber-Didaktik, bekommt seinen (relativen) Platz im Absoluten.

Die Ich-Du Beziehung, das „Wir“

Didaktik ist ein vermittelnder dialogischer Prozess. Man hat es mit anderen Menschen zu tun, und Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle dabei. Für diese anderen Menschen, andere „Ichs“, gilt ebenso das oben Gesagte. Sie bringen (z. B. in ein Seminar oder eine Tagung) ihre Perspektiven, Entwicklungslinien, Zustände und typologischen Orientierungen mit ein, und es entsteht ein gruppendynamisches „Wir“. Dieses Wir zu erkennen und zu erspüren, seine Entwicklung zu verfolgen und zu gestalten, Probleme, die dabei auftreten, zu lösen, mit schwierigen Gruppensituationen umzugehen, ist Teil einer (Wilber)-Didaktik. Hierzu gehören psychodynamische Probleme (einzelner Teilnehmer, aber auch Dinge, die bei einem selbst „hochkommen“), gruppendynamische Probleme (die sich aus der Gemeinschaft ergeben), und Probleme im Zusammenhang mit objektiv/fachlichen Fragestellungen. Hierzu gehört auch eine AQAL Kommunikation, d.h. die Fähigkeit, andere Menschen (und sich selbst) hinsichtlich ihres AQAL-Standortes (Entwicklung, Perspektiven, Zustände, Typologien) richtig zu verorten, um dann AQAL-gerecht zu kommunizieren. In Bezug auf die Entwicklungsebenen: Wie und in welcher Sprache kommuniziere ich jeweils mit Rot (egozentrisch), Bernstein (soziozentrisch), Orange (technisch), Grün (pluralistisch), Türkis (integral) und höheren Ebenen? Wie berücksichtige ich in meiner Kommunikation die unterschiedlichen Zustände des Seins? Wie kommuniziere ich perspektivisch angemessen (eine „gute Mischung“ aus subjektivem, intersubjektivem und objektivem Erleben)? Welche Sprache hat welcher Typ – gibt es eine eher maskulin orientierte und eine eher feminin orientierte Wilber-Didaktik und wie sieht die aus? Wie erkenne ich in einem gruppendynamischen Prozess, dass Schattenprozesse laufen (Schattenboxen und Schattenumarmung[2], die Projektion eigener negativer und positiver Eigenschaften auf andere) und wie gehe ich damit um?

Wie sieht der Interessenhintergrund meines Gesprächspartners aus? Spreche ich zu einem Vorstand eines Konzerns oder unterhalte ich mich im Freundeskreis über Wilber?

In einem weiteren Zusammenhang gehören zur intersubjektiven Dimension die umfassenderen Gemeinschaften, innerhalb derer sich die eigenen Aktivitäten ereignen, insbesondere die Kultur und Sprache und der Zeitgeist, vor deren Hintergrund man tätig ist.

Das offensichtliche „Es“

Die Objektivität spielt bei der Frage, „was Wilber sagt/schreibt“ eine enorme Rolle. Hierzu muss man in der Lage sein, das, was Wilber sagt/schreibt

– zu hören/lesen

– zu verstehen

– in eigenen Worten und vor den unterschiedlichsten Themen- und Interessenhintergründen wiedergeben zu können.

Davon zu unterscheiden sind die eigenen Meinungen und Bewertungen. Wie findet man heraus, was Wilber meint? Indem man ihn so sorgfältig wie möglich studiert, auf eigene Projektionen dabei achtet (sowohl Schattenboxen als auch Schattenumarmung), und sich über das, was man gelesen hat, mit anderen austauscht, die ihn ebenfalls studiert haben. Da das veröffentlichte Wissen ständig (mindestens im Wochenrhythmus) anwächst, gilt es auf dem Laufenden zu bleiben.

Weitere objektive Faktoren im Zusammenhang mit einer didaktischen Tätigkeit sind Zeit, Ort, Räumlichkeiten und die eingesetzten technischen Mittel. Dazu gehören die Fähigkeit zur (Selbst)Organisation und zum Zeitmanagement, zielorientiertes Arbeiten sowie auch Improvisationsgeschick, allgemeine Medienkompetenz, ein ansprechendes Marketing, und die Wahl eines geeignetes Veranstaltungsortes für die jeweils unterschiedlichen Zielgruppen.

[1] Ich verwende der Einfachheit halber das Wort „Wilber“ für alle didaktischen Inhalte seiner Arbeit, einschließlich der Veröffentlichungen des Integralen Institutes, an denen auch viele andere teilhaben.

[2] Beim Schattenboxen kämpft man gegen eigene verdrängte negative Persönlichkeitsanteile, die man (fälschlicherweise, weil projiziert), im Anderen sieht. Bei der Schattenumarmung überhöht man Andere, weil man in ihnen eigene verdrängte positive Eigenschaften sieht (ein „auf den Sockel stellen“).

(aus: Online Journal Nr. 9)