Michael Habecker

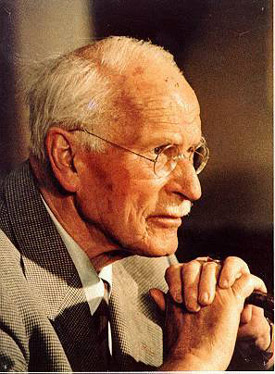

C. G. Jung, ein herausragender Pionier der psychodynamischen Analyse, beschreibt in einem 1916 erstmals veröffentlichten Aufsatz die Dynamik von Verdrängung und Projektion wie folgt[1]:

Wir verstehen den anderen immer in der Art, wie wir uns verstehen oder zu verstehen suchen. Was wir in uns nicht verstehen, verstehen wir auch im anderen nicht.

Ebenso wie man geneigt ist anzunehmen, dass die Welt so ist, wie wir sie sehen, so nimmt man auch naiverweise an, dass die Menschen so seien, wie wir sie uns vorstellen. Leider existiert in diesem letzteren Fall noch keine Physik, welche das Missverhältnis zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit nachweist. Obgleich die Möglichkeit grober Täuschung um ein Vielfaches größer ist als bei der Sinneswahrnehmung, so projizieren wir doch ungescheut und naiv unsere eigene Psychologie in den Mitmenschen. Jedermann schafft sich auf diese Weise eine Reihe von mehr oder weniger imaginären Beziehungen, die wesentlich auf solchen Projektionen beruhen.

Zur Unterscheidung von Wahrgenommenem und dem, was wir durch Projektion (subjektiv) hinzufügen – der konstruktive Aspekt von Wahrnehmung:

Ebenso sehr wie das Bild eines Objektes einerseits subjektiv zusammengesetzt ist, ist es andererseits objektiv bedingt. Wenn ich es in mir reproduziere, so erzeuge ich damit etwas sowohl subjektiv als objektiv Bedingtes.

Was mir am Objekt auffällt, wird wohl wirkliche Eigenschaft des Objektes sein. Je subjektiver und affektiver dieser Eindruck aber ist, desto eher ist dieEigenschaft als eine Projektion aufzufassen. Dabei müssen wir aber eine nicht unwesentliche Unterscheidung vornehmen: nämlich zwischen der wirklich am Objekt vorhandenen Eigenschaft, ohne welche eine Projektion aufs Objekt nicht wahrscheinlich wäre, und dem Wert oder der Bedeutung beziehungsweise der Energie dieser Eigenschaft.

Zu Projektion und Entwicklungsstufe. C. G. Jung ordnet die Projektion dabei einer „primitiven“ magischen Verschmelzung zu, bei der wir noch nicht in der Lage sind, zu uns gehöriges und anderes voneinander zu differenzieren.

Unsere Mentalität ist noch so primitiv, dass sie erst in gewissen Funktionen und Gebietensich aus der primären mystischen Identität[2] mit dem Objekt befreit hat … Die ganze primitive Magie und Religion beruht auf diesen magischen Objektbeziehungen, welche in nichts anderem bestehen als in Projektionen unbewusster Inhalte ins Objekt. Aus diesem anfänglichen Identitätszustand hat sich allmählich die Selbstbesinnung entwickelt, welche Hand in Hand geht mit der Unterscheidung von Subjekt und Objekt. Diese Unterscheidung hatte die Einsicht im Gefolge, dass gewisse, früher naiv dem Objekt zugerechnete Eigenschaften in Wirklichkeit subjektive Inhalte sind … Aber wie jedermann weiß, sind wir noch weit entfernt von einer unserem wirklichen Wesen entsprechenden Selbstbesinnung.

[Jung weist hier auf die enorme Bedeutung von Entwicklung und der damit einhergehenden Perspektivdifferenzierung und Perspektiverweiterung für die Rücknahme von Projektionen und Wahrnehmungsklärung hin].

Zum Einfluss von Projektionen auf unsere Beziehungen:

So ist jeder normale und nicht über ein gewisses Maß hinaus besonnene Mensch unserer Zeit durch ein ganzes System unbewusster Projektionen an die Umgebung gebunden. Der Zwangscharakter dieser Beziehungen (eben das „Magische“ oder „mystisch-Zwingende“[3]) ist ihm ganz unbewusst, „solange alles wohlsteht“.

Man möchte gewiss bessere Beziehungen zu den Mitmenschen, aber natürlich unter der Bedingung, dass diese unseren Erwartungen entsprechen, das heißt, sie willige Träger unserer Projektionen sind.

Zur alltäglichen Praxis und Projektionsrücknahme:

Schon bei Jung finden wir die einfache Unterscheidung zwischen dem, was uns informiert, und dem, was uns affektiert oder aufregt, als einen Hinweis darauf, wo wir in unserer alltäglichen Wahrnehmung projizieren, mit der Gelegenheit Projektionen als magische Bindungen zu erkennen und zurückzunehmen.

Wenn wir uns über irgendetwas bis zur Besinnungslosigkeit ärgern, so lassen wir es uns nicht nehmen, dass die Ursache unseres Ärgers ganz und gar draußen in jenem ärgerlichen Ding oder Menschen liege. Also trauen wir jenen Dingen Macht zu, uns in den Zustand des Ärgers, eventuell sogar in den der Schlaf- oder Verdauungsstörung versetzen zu können. Wir verurteilen dann ungescheut und schrankenlos den Gegenstand des Anstoßes und beschimpfen damit ein unbewusstes Stück in uns selbst, das in das ärgerliche Objekt projiziert ist. Solche Projektionen sind Legion.

Es tritt dann die Aufgabe an das Subjekt heran, alle jene Gemeinheit beziehungsweise Teufelei, die man ungescheut dem anderen zugetraut und worüber man sich ein Leben lang entrüstet hat, auf eigene Rechnung zu übernehmen. Das Irritierende an dieser Prozedur ist die Überzeugung einerseits, dass, wenn alle Menschen so handelten, das Leben wesentlich erträglicher würde. Andererseits die Empfindung heftigsten Widerstandes dagegen, dieses Prinzip bei sich selbst anzuwenden – und zwar im Ernst. Wenn es der andere täte, – man könnte sich nichts Besseres wünschen; wenn man es aber selber tun sollte, so findet man es unerträglich.

Die Folgen [einer Projektionsrücknahme] sind auch für unsere Psychologie kaum fassbar: Man hätte niemanden mehr, den man anklagen, niemanden mehr, den man verantwortlich machen, den man belehren, bessern und strafen könnte! Man hätte vielmehr in allen Dingen bei sich selber anzufangen, man hätte Ansprüche, die man an andere stellt, einzig und allein an sich selber zu stellen.

Zur kollektiven Projektion und Krieg (geschrieben 1916, während es ersten Weltkrieges)

Alle unsere menschlichen Beziehungen wimmeln von solchen Projektionen; und wem dies im Persönlichen etwa nicht deutlich werden sollte, den darf man auf die Psychologie der Presse in kriegführenden Ländern aufmerksam machen. Cum grano salis[4] sieht man die eigenennicht anerkannten Fehler immer im Gegner.

Unsere Mentalität ist dadurch charakterisiert – wie die Ereignisse in der Kriegszeit [Erster Weltkrieg] deutlich demonstriert haben –, dass wir mit einer schamlosen Naivität über den Gegner urteilen und im Urteil, das wir über ihn aussprechen, unsere eigenen Defekte verraten; ja, man wirft dem Gegner einfach die eigenen, nicht eingestandenen Fehler vor. Man sieht alles am anderen, man kritisiert und verurteilt am anderen, man will auch am anderen bessern und erziehen. Ich habe gar nicht nötig, zum Beweise dieser Sätze eine Kasuistik zusammenzubringen: Die schönsten Beweise finden sich in jeder Zeitung.

Alles, was die eigene Nation tut, ist gut, alles was die anderen tun, ist schlecht. Das Zentrum aller Gemeinheit befindet sich stets in einer Distanz von einigen Kilometern hinter den feindlichen Linien.

Zu Projektion und Analyse:

Alles, was unbewusst ist, ist auch projiziert, daher sollten wenigstens die wichtigsten Inhalte des Unbewussten dem Analytiker selber bewusst sein, damit nicht unbewusste Projektion sein Urteil trübt … Der größte Fehler nämlich, den ein Therapeut machen kann, ist der, dass er beim Analysanden eine der seinen ähnliche Psychologie voraussetzt.

[1] Aus dem Aufsatz Allgemeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traums, zitiert aus C. G. Jung, Grundfragen zur Praxis, Bechtermünz Verlag 2000, S. 122 f.

[2] in der Terminologie, die in diesem Buch verwendet wird, wäre das eine magische Identität oder Verschmelzung.

[3] entspricht der mythischen Bewusstseinsstruktur.

[4] Im Sinne von „einem Körnchen Wahrheit“ uns selbst betreffend bei dem, was wir bei anderen wahrnehmen.

(aus: Online Journal 26)