Ein integrales Kurskonzept zur Befähigung ehrenamtlicher HospizmitarbeiterInnen

Elisabeth Glücks

Der folgende Bericht versteht sich als ein Bericht aus der Praxis, die das Tabuthema Sterben und Tod wieder in die „Ganzheit menschlichen (Er-)Lebens“ zurückholen will.

Meine erste Begegnung mit Ken Wilber geschah durch die Empfehlung meines Kollegen aus der Erwachsenenhospizarbeit, das Buch Ganzheitlich handeln zu lesen. Ich war wieder einmal bei meinem Lieblingsthema, meiner Suche, mir die Welt zu erklären. Angesichts der Aussagen in Ganzheitlich handeln geriet ich schnell in eine Phase der Begeisterung und las – fast süchtig geworden – weitere Bücher Wilbers, weil sich endlich nach Jahren der Auseinandersetzung mit vielen Denkgebäuden alles zusammenzufügen begann, wo mir bisher die Verbindung fehlte. Ich begann im Eiltempo, Wilber nicht nur in mein Denken allgemein zu integrieren, sondern auch in meiner Arbeit die dort entwickelten Konzepte zu überprüfen und Anteile neu zu gewichten. Dies geschieht nun seit einigen Jahren in der Fortbildung von Pflegekräften aus der Alten- und Krankenpflege zum Thema Sterben und Tod, sowie im Rahmen der Sterbebegleitung und Hospizarbeit.

Mein Anliegen ist es, das mehrperspektivische Denken auf der Basis des AQAL-Modells von Wilber und seiner Gedanken zu einer integralen Lebenspraxis in die entsprechenden Kurskonzepte umzusetzen und Menschen damit eine Haltung und persönliche Entwicklung anzubieten, die einem ganzheitlichen Denken und Leben näher kommt.

Angesichts der Grundideen der Hospizbewegung fällt dies nicht so schwer, wie dies vielleicht bei anderen gesellschaftlich und menschlich interessanten Themen der Fall ist. Denn Sterbebegleitung bzw. die Idee der Hospizbewegung hat sich von jeher an einem ganzheitlichen Denken orientiert, seitdem ihre beiden „Mütter“, Elisabeth Kübler–Ross und Cicely Saunders, im Westen in den 60iger Jahren des 20. Jahrhunderts ihre Gedanken und ihre praktische Arbeit mit Sterbenden in die Welt brachten: Elisabeth Kübler-Ross als Ärztin und Pionierin der Sterbebegleitung mit Studien auf wissenschaftlich-theoretischer Ebene und dem ersten bekannten Sterbephasenmodell, später auch mit etlichen Publikationen aus einem geistig-spirituellen Hintergrund heraus. Cicely Saunders als Krankenschwester/Sozialarbeiterin/Ärztin und „große alte Dame der Hospizbewegung“, die in London das erste stationäre Hospiz für eine würdevolle Begleitung Sterbender am St. Christopherus Hospital aufbaute.

Beide Frauen nahmen den Umgang mit Sterbenden i.S. des Vier-Quadranten-Modells von Wilber auf ihre Art und Weise in den Blick, indem sie sowohl die geistig-spirituelle Begleitung von Menschen im Blick hatten, wie auch um eine schmerzfreie und bewusstseinsklare Körperlichkeit wussten, dies auf einer ethischen Haltung von Menschenwürde und Zwischenmenschlichkeit, von Offenheit und Entscheidungsfreiheit gründeten und praktisch daraus die Konsequenzen entwickelten, wie sie sich in stationären Hospizen und dem Einsatz für das Selbstbestimmungsrecht des Sterbenden ausdrücken.

So fällt es wie gesagt leicht, die Gedanken von Ken Wilber – in seinem AQAL-Modell niedergelegt – in der Hospizarbeit wieder zu finden bzw. dieser mit dem Quadranten-Modell eine qualitativ neue Sicht- und Herangehensweise zu eröffnen.

Konzept für eine integrale Praxis in der Sterbebegleitung

Ein zentrales Element in der Hospizarbeit besteht in der Befähigung von ehrenamtlichen Frauen und Männer für die Begleitung sterbender Menschen und deren Angehörige sowie für die Begleitung von Familien, in denen Kinder lebensverkürzend erkrankt sind (Kinderhospizarbeit). Zentrales Element deshalb, weil die Begleitung durch andere Menschen das Herz der Hospizarbeit ausmacht neben anderen Elementen wie dem notwendigen räumlichen und zeitlichen Umfeld, der körperlichen Pflege und der sozial und rechtlich abgesicherten Rahmenbedingungen.

Das hier dargestellte Kurskonzept zur Befähigung von Ehrenamtlichen machte durch die Aufnahme der Wilberschen Ideen einen qualitativ neuen Schritt:

- die einzelnen Inhalte und Blickwinkel auf das Thema stehen nicht länger unverbunden nebeneinander

- sie stehen gleichwertig nebeneinander

- es gibt eine Struktur, mit der dies anschaulich vermittelt werden kann

- tief sitzende Bedürfnisse nach Ganzheit werden aktiviert, Versagensängste werden minimiert, die darin bestehen, ob sich jemand für die Begleitung von Sterbenden persönlich eignet, ob er/sie genug weiß, usw.

Dabei zeigen sich natürlich Hindernisse in der Aufnahmefähigkeit und Akzeptanz auf Seiten der teilnehmenden Frauen und Männer, z.B. wenn es um die Reflexion und Erweiterung eigener Sichtweisen auf Werte- und Glaubenssysteme geht oder wenn es um die intensive biografische Aufarbeitung im Umgang mit Abschied, Schmerz, Trauer geht. Um die Vermittlungsarbeit leisten zu können, erweisen sich wiederum die „Weite und Tiefe“ der Bewusstseinsstufenentwicklung als gute Orientierungspunkte für die Kursleitung in Bezug auf den methodischen Ansatz und die Lernschrittentwicklung.

Ziele, Inhalte und Methoden

Die wesentlichen Ziele des Kurskonzeptes sind:

- Erkennen von Eingebundenheit in ein größeres Netz von Leben und Dasein auf der Basis von Verbundenheit anstelle des Grundgefühl eines isolierten, andersartigen Individuums

- Verankerung einer inneren Haltung unter den Begriffen Präsenz, Authentizität und Zuversicht

- Verankerung einer zwischenmenschlichen Haltung unter den Begriffen Offenheit, Partnerschaftlichkeit, Integration

- Aneignung von entsprechenden Werkzeugen auf der Verhaltensebene

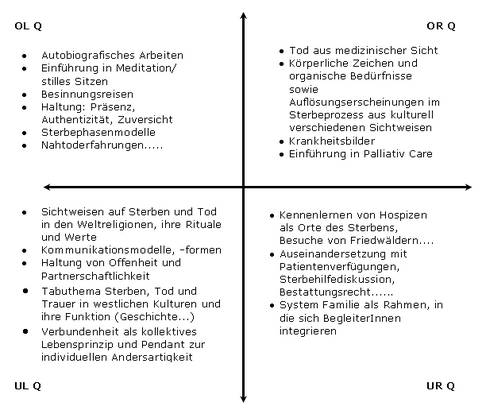

Die Inhalte fächern sich auf in die Oberthemen:

- Biografische Auseinandersetzung mit persönlichen Abschieden, Sterben, Tod und Trauer (1. Wochenende)

- In Begegnung sein – zur Seite stehen – Kommunikation in der Begleitung auf der Basis der o.g. Haltungen (2. Wochenenden und Themenabende)

- Die Lebensqualität von sterbenden Menschen und ihrer Familien erhalten – zwei Schwerpunkte sind Religion/Rituale und Umgang mit Schmerz/Schmerzfreiheit (3. Wochenende)

- Informations- und Wissensvermittlung über die Situation von erkrankten Kindern wie Krankheitsbilder, Entwicklungsphasen von Kindern, Umgang von Kindern mit Sterben und Tod, Situation von Geschwistern (Abende)

- Kennenlernen von familiensystemischen Betrachtungsweisen (ein Tag)

- Informations- und Wissensvermittlung über Fragen von Recht und Dokumentation (Abend)

- Erfahrungsaustausch anhand von Berichten anderer BegleiterInnen bzw. Besuche von stationären Einrichtungen (Abend bzw. einzelne Tage)

Methodisch folgt das Konzept einem ganzheitlichen Verständnis, das die Einbeziehung auf den verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung und des Lernens berücksichtigt:

- Kopf/kognitiv durch Vorträge und Texte

- Bauch/assoziativ-intuitiv durch Schreiben, Malen, Bilder/Symbolsprache erfassen

- Hand/handwerklich-praktisch durch Methoden der achtsamen Kommunikation

- GEIST/spirituell durch Erlernen von meditativen Übungen

- Körper/ sinnlich, bewegungsorientiert durch Übungen aus der anthroposophischen oder östlichen Körperarbeit, Übungen zum Wohlfühlen, Wachwerden und zur Integration

Einordnung anhand des Wilberschen Quadrantenmodells

Begleiten in Verbundenheit

Mit dieser Aussage ist eine zentrale Haltung in unserem Kurskozept umschrieben, die auf jegliche Form von Helferhierarchie und Mitleidsgefühl ebenso verzichtet wie auf missionarischem Überzeugen oder kognitiver Besserwisserei. Stattdessen wird die Erinnerungsfähigkeit derMenschen unterstützt bzgl. der Erkenntnis, dass wir sind nicht getrennt sind von dem, was um uns herum existiert – uns verbindet mit dem Menschen gegenüber mehr, als uns von ihm trennt:

- Wir erkennen dies, wenn wir uns an die Stelle des anderen setzen, seinen Platz in Gedanken einnehmen und aus seiner Sicht die Dinge des Lebens sehen.

- Wir erkennen dies, wenn wir zuhören, aktiv und offen, die eigenen Gedanken zurückstellen und wahrnehmen, was vor uns geschieht. Das Denken weicht – das Herz öffnet sich. Begreifen wollen tritt in den Hintergrund – verstehen und einlassen tritt in den Vordergrund.

- Wir erkennen dies, wenn wir auf uns selbst in Krisen zurückgeworfen werden und sich elementare Bedürfnisse nach Liebe, Geborgenheit und Annahme zeigen. Dann reduzieren sich die Unterschiedlichkeiten und Individualismen zwischen den Menschen und dies merkwürdigerweise nicht mit dem Gefühl, in einem Einheitsbrei von Mensch-Sein als Individuum unterzugehen. Das Erkennen dieser „Reduzierung“ auf Liebe, Geborgenheit, Annahme schafft dagegen Entlastung, Erleichterung, Zutrauen, Sich erkannt fühlen und damit Annäherung und Innigkeit

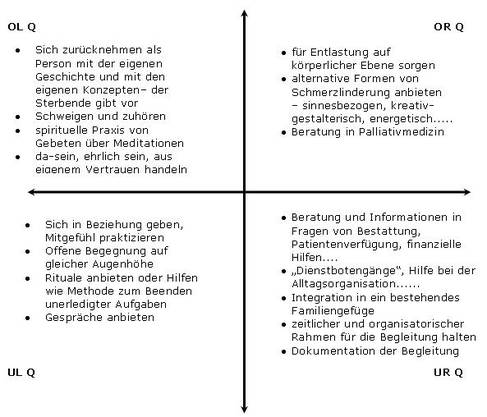

Auf der Verhaltens- und Handlungsebene in der Begleitung von sterbenden Menschen und ihren Familien sehen die einzelnen Lernschritte eingeordnet in das Quadrantenmodell folgendermaßen aus:

Schlussbemerkung

Der Weg zu dieser Haltung des Begleitens wird von den meisten Teilnehmenden als ein Prozess des inneren Wachstums erfahren, in dem sie zu eigener innerer Tiefe finden, ihre Bedürfnisse nach Achtung und Akzeptanz erfüllt sehen und „sich der Blick fürs Wesentliche im Leben geschärft hat“, wie einmal eine Teilnehmerin für sich beschrieb. Der Prozess verläuft nicht immer schmerzfrei und ohne Tränen. Gleichzeitig prägen Heiterkeit, viel Lachen und Genussfreude beim Essen und Trinken die Atmosphäre miteinander.

Ein Gespür für das Heil-Werden taucht in Momenten wie auch in längeren Zeitsequenzen v.a. an den Wochenenden auf. Die Menschen fühlen sich innerhalb kürzester Zeit miteinander vertraut und mit einer Offenheit und Dankbarkeit erfüllt, die zunächst Verwunderung auslöst, die dann dem Gefühl weicht, dass sich Ängste minimieren und eine Zuversicht sich Raum nimmt, dass so eigentlich alles richtig ist, wie es ist.

(aus: IP 07, 2007)