von Rolf Lutterbeck

Die systemische Aufstellungsarbeit erfreut sich seit Jahren zu Recht einer zunehmenden Beliebtheit. Bei allen Unterschieden in Methodik und Setting ist das Prinzip dabei ebenso einfach wie wirkungsvoll (vorausgesetzt, man weiß, was man tut): Innerliches (Erlebtes und Unbewusstes) wird in einer geeigneten äußeren Form „aufgestellt“ und damit sichtbar und gestaltbar gemacht. Doch welche Voraussetzungen müssen dabei gegeben sein, welche Arten von Unbewusstheit lassen sich so ins Bewusstsein heben, und wo und wie geht man am besten vor?

Derartige Fragen beantworten sich aus der Aufstellungspraxis selbst und sind für (geistes)wissenschaftliche Untersuchungen offen. Wichtige Forschungen gibt es inzwischen an einigen Universitäten wie z.B. der privaten Universität Witten-Herdecke (Prof. Fritz B. Simon und die Dissertation von Dr. Peter Schlötter), an der Universität München (Prof. Matthias Varga von Kibéd) und vielen anderen. Dadurch wurde die Überbetonung von Gefühlen, zu der die Postmoderne neigt, durch wissenschaftliche Erkenntnisse relativiert. Aus integraler Sicht können die verschiedenen Aufstellungsformen in ihrer „Reife“ unterschieden werden in moderne, postmoderne und integrale Methodiken. Im folgendend Beitrag berichtet der Business-Coach und Aufsteller Rolf Lutterbeck aus seiner Aufstellungspraxis und illustriert die Möglichkeit, Unbewusstes bewusst zu machen.

„Ich bin … ich … und du bist du?“ Noch sehr unsicher und leicht fragend kommen diese Worte aus dem Mund von Ben, besser gesagt dem Fokus[1] , der gerade in zwei Metern Abstand gegenüber dem Ausgeblendeten Thema steht. „Ich bin ICH und du bist DU!“ Die Worte werden lauter, der Kopf macht leichte Nickbewegungen, der Atem wird tiefer. Der Fokus entspannt sich. „Ich bin nicht du, wir sind zwei verschiedene Personen. Ich bin anders.“ Und etwas später noch eine Formulierung der Art: „In Zukunft werde ich dir meine Verbundenheit in einer anderen Form zeigen. Indem ich dich durch ein Leben in Leichtigkeit ehre …“

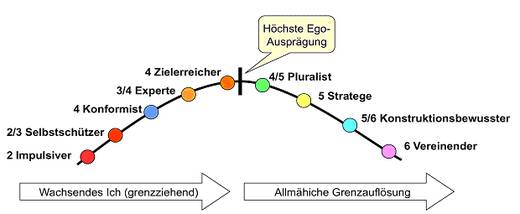

Wir befinden uns gerade mitten in einer Strukturaufstellung, genauer gesagt in einem so genannten Musterrepräsentations-Unterbrechungsritual. Der Fokus hatte kurz vorher hinter seinem Thema (=Repräsentant des Problems des Klienten[2]) etwas ent-deckt, das der Klient als Repräsentant für „Das, um das es vielleicht sonst noch geht“ aufgestellt hat. Durch einen Test war eine Musterrepräsentation[3] (siehe hierzu auch Kasten „Systemische Prinzipien“: Zugehörigkeit) festgestellt und dann eine Ablösungs-Intervention durchgeführt worden. Losgelöst aus dieser „systemischen Verstrickung“ (wie es die Familienaufsteller meistens nennen), fühlt der Fokus – und zum Ende der Aufstellung natürlich auch der Klient, wenn er an die Stelle des Fokus tritt, d.h. „seinen Platz einnimmt“ – eine neue Form von Ich-Heit, von eigenständigem und getrenntem Selbst („Ich bin ICH …“). Ein Schritt zu einem stärkeren Ich, d.h. mehr seinen eigenen Platz zu finden, sich mehr mit sich selbst zu identifizieren[4]. Und aus diesem starken „Ego“ heraus ist später einmal die Weiterentwicklung zu einem transpersonalen Ich möglich (Stufe 9 – Koralle im Spiral-Dynamics- bzw. „Vereinender“ im Cook-Greuter-Modell, siehe Abbildung 1), bei der eine andere Art von Ich-bin-Du als das verstrickte (musterrepräsentierende) „Ich-bin-auch-Du“ entsteht.

Abbildung 1: Modell von Susanne Cook-Greuter – Wachsendes Ich bis Stufe 4 und abnehmendes Ich

Psychosoziale Schatten wirken stärker, als „normale“ Schatten (kurz: LU vor LO)

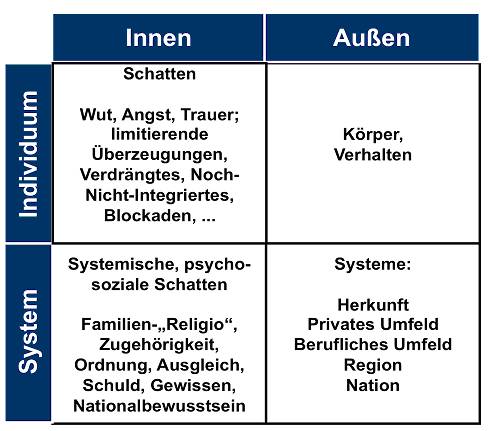

In Anlehnung an den Schatten-Begriff Ken Wilbers gibt es – wie wir gerade an dem obigen Beispiel gesehen haben – auch systemische, psychosoziale Schatten im linken unteren Quadranten (LU) eines Menschen. Neben „Verstößen“ gegen systemische Prinzipien (siehe Kasten) gehören hierzu auch kulturelle Schatten (z.B. die NS-Zeit). Aufstellungen zeigen immer wieder, wie massiv systemische (Beziehungs-)Themen – insbesondere wenn sie aus (der Familien-Religio) der Herkunftsfamilie kommen – einen beeinflussen können. Und „Beeinflussung“ bedeutet oft limitierende Überzeugungen, unbewusste Verhaltensweisen bis hin zu beruflichen Misserfolgen (Insolvenz), ähnlichen Krankheiten oder auch Selbstmord. Der linkere untere Quadrant prägt somit nicht nur als kulturelles Umfeld das persönliche Denken (LO) und Handeln (RO) – d.h. wenn ich mein Umfeld ändere (in ein anderes kulturelles Umfeld ziehe), ändert sich oft auch mein Denken und Handeln –, sondern die systemischen Prinzipien wirken IMMER und ÜBERALL.

Ein Mensch hat als individuelles Holon vier Quadranten, d.h. er tetraevolviert. Alle Ereignisse und Probleme werden damit vereinfacht gesagt auch „tetra-produziert“.

Abbildung 2: Schatten in der Quadrantenperspektive

Als Coach schaue ich daher auf das Äußere (z.B. Verhalten, Handlungen) des Klienten, seine systemischen Kontexte (privat und beruflich) und vor allem auf das Innen, die mentale Einstellung (LO[5]: Psyche, Schatten, Blockaden, siehe Abbildung 2) und die systemische Innenseite (LU: Zugehörigkeit, Ordnung, psychosoziale Schatten, Familien-Religio, …). Für mich hat sich dabei als sehr effektiv und effizient (im Sinne des Anliegens des Coachees) herausgestellt, „rechts unten“ in der Klärung der Kontexte, der Beziehungsstrukturen und der funktionalen Rollen zu beginnen und dann die Quadranten nach und nach im Uhrzeigersinn zu durchlaufen.

Erst LU dann LO!

Meine Erfahrung der letzten Jahre hat bei mir die (Hypo-)These entstehen lassen, dass erst die systemischen „Baustellen“ in Ordnung gebracht werden müssen (in Ordnungen der Liebe), bevor ich Mentalarbeit „links oben“ mache. Deftig ausgedrückt: Sonst kann ich mir in den oberen Quadranten des Coachees mit Mentaltechniken (z.B. NLP), Schattenarbeit, Affirmationen etc. „einen Wolf coachen“ und meinem Coachee geht es immer noch nicht besser oder nur für eine gewisse Zeit (oberflächlich).

Diese Reihenfolge hat eine gewisse Logik: Wenn eine Person nicht ganz sie selbst ist, d.h. ein systemisches Muster (oder auch mehrere) repräsentiert, dann muss sie erst zu sich selbst kommen, um dann das eigene Ich optimal entwickeln zu können (ohne unbewusste innere Konflikte). Auch nach der Maslowschen Bedürfnispyramide sind soziale Bedürfnisse grundlegender als das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.

Erst muss ich ICH werden, bevor ich dann dieses Ich entwickeln und schließlich sogar transzendieren kann.

Zum Schluss

Eine klassische systemische Frage im Coaching ist (und Sie liebe Leserin, lieber Leser können sich diese ja bzgl. eines eigenen „Problems“ einmal stellen): Wem würdest du unähnlicher, wenn du dein Problem gelöst hättest? Hier wird deutlich, dass man es sich oft deswegen „schlecht gehen“ lässt bzw. sich ein Problem „macht“ (konstruiert), damit es anderen gut geht. Oft sind das wichtige Bezugspersonen im aktuellen Umfeld (RU) wie der Ehepartner, Geschwister, Eltern, aber auch schon mal Freunde und Geschäftspartner. Interessanterweise funktioniert dieses „psychosoziale Spiel zur Erzeugung von Problemen“ auch dann, wenn diese Personen verstorben sind – sehr häufig Vater oder Mutter.

Angenommen, mitten in der nächsten Nacht, während du tief und fest schläfst, passiert ein Wunder und alles, was dich gerade beschäftigt, ist mit einem Schlag gelöst – einfach so. Das wäre doch wirklich ein Wunder, oder? Wenn du jetzt am nächsten Morgen wach wirst, woran merkst du, dass das Wunder mitten im Schlaf passiert ist? Es sagt dir ja keiner, dass das Wunder geschehen ist. Was ist jetzt anders? Was fühlst du? Und was genau machst du jetzt anders? Und wer bemerkt es noch? Und wie geht es ihm damit?

Systemische Prinzipien

Aus der über zwanzigjährigen empirischen Erfahrung der Strukturaufstellungsarbeit gibt es in menschlichen Systemen so genannte systemische Prinzipien, die sich mit den Begriffen Zugehörigkeit, Ordnung und Ausgleich ordnen und auch priorisieren lassen (d.h. erst kommt Zugehörigkeit, dann „gute“ Ordnung und dann erst das Prinzip des Ausgleichs). Wenn diese Prinzipien erfüllt werden, fühlt sich das System „gut“ (LU) und „funktioniert“ (RU). Aus Platzgründen kann hier nur eine knappe Beschreibung erfolgen, die auch unberücksichtigt lässt, dass sich je nach Entwicklungsstand und Psychodynamik eines Menschen diese Prinzipien unterschiedlich auswirken:

Die Zugehörigkeit ist (für die Existenz eines Systems) das (überlebens-)wichtigste Prinzip, das wir auch oft in der Tierwelt beobachten können (Herdenmentalität als Schutz). Jeder Mensch will (unbewusst) IMMER zu seiner Herkunftsfamilie dazugehören. Um dies zu gewährleisten und zu zeigen, sind wir unseren Vorfahren (fast ausschließlich unbewusst) in sehr vielen Aspekten ähnlich (Werte, Verhaltensweisen, Beziehungsabläufe, …). Ich – Rolf – z.B. werde immer ein Lutterbecker bleiben. Oft kann man regelrechte „Muster“ beobachten.

Wird gegen das Prinzip verstoßen, d.h. werden Menschen aus ihren Systemen ausgeschlossen (in dem man z.B. nicht mehr über sie spricht), dann zeigen Später-Geborene „Muster“ dieser ausgeschlossenen Personen, d.h. das „System“ holt so die Ausgegrenzten wieder „rein“ und macht auf sie aufmerksam. Diese Personen sind damit in gewisser Weise nicht ganz sie selbst…Systemische Ordnung zeigt sich durch „richtige Reihenfolge“ und sorgt für ein „gutes“ Wachstum. Innerhalb eines Systems gilt „Das Frühere vor dem Späteren“, was sich z.B. in Erbfolge (der Älteste erbt den Hof) und in Anerkennung der „Größeren“ zeigt (Achtung vor den Eltern, Demut, das zweite Gesicht Gottes, …). Das gilt auch in Unternehmen, z.B. der Kleinste (Azubi) fegt den Hof und Respektierung der „Oberen“.

Zwischen Systemen gilt umgekehrt „Das Spätere vor dem Früheren“, damit das neue (junge) System sich entwickeln kann. Sprich ein (junger) Mann, der heiratet, sollte in Konfliktsituationen mehr zu seiner Frau als zu seiner Mutter halten. Sonst gibt es das bekannte Schwiegermutter-Problem, an der die Beziehung scheitern kann. Oder im Business muss bei Gründung eines Tochterunternehmens der Geschäftsführer sich mehr um sein (Tochter-)Unternehmen als um den Mutterkonzern kümmern.Schließlich ist noch Ausgleich zwischen Geben und Nehmen wichtig, damit kein „Schuldgefälle“ entsteht. Der Ausgleich sollte dabei nicht 1:1 sein, sondern im Guten etwas mehr und im Schlechten etwas weniger. Tipp an LeserInnen mit Helfersyndrom: Vorsicht bei kostenlosen Dienstleistungen; wenn ich diese häufiger einer Person zukommen lasse, entsteht oben erwähntes Schuldgefälle, das dann dazu führen kann, dass der Beschenkte mit Zorn aus der „Beziehung“ ausbricht.

[1] Fokus wird in der Strukturaufstellungsarbeit der Repräsentant des Klienten genannt, um damit deutlich zu machen, dass in der Aufstellung nur der auf das aufgestellte Thema fokussierte „Teil“ des Klienten/der KlientIn steht.

[2] Aus Gründen der Lesbarkeit verwende ich an vielen Stellen die männliche Form, wie z.B. „der Klient“. Natürlich gibt es auch Klientinnen.

[3] Prof. Matthias Varga von Kibéd, der in den letzten 20 Jahren die Strukturaufstellungsarbeit entwickelte, spricht von Musterrepräsentationen oder von Kontextüberlagerungen, wenn eine Person – sehr vereinfacht gesagt – sich nicht ganz selbst lebt, sondern zum Teil auch eine andere Person (und dies oft in Form einer „musterartigen“ Ähnlichkeit, indem er z.B. Misserfolge, Gefühle, Limitierungen oder auch Krankheiten wiederholt). Die Familienaufsteller nennen es meist Verstrickungen oder Identifikationen.

[4] Ein „starkes, eigenes Ich“ ist auch die Voraussetzung für die Erfahrung seines Einzigartigen Selbst (Unique Self), das sich aus der Erfahrung eines im Relativen getrennten Selbstes und gleichzeitig der absoluten Erfahrung des Big Minds ergibt.

[5] Die vier Quadranten werden abgekürt zu LO (links oben), RO (rechts oben), LU (links unten) und RU (rechts unten).

Quelle IP17, 2010