Michael Habecker

Teil 1: Einleitung und Einführung

In dem von Ken Wilber entwickelten integralen Modell als einem Orientierungsrahmen für unser Wissen und Sein spielt Entwicklung eine bedeutende Rolle. Zwei der fünf AQAL[1] Elemente beziehen sich auf Entwicklung, und zwar die Entwicklungsebenen und die Entwicklungslinien.

Diese beiden Aspekte nehmen Bezug auf eine stufen- oder wellenartige vertikale Strukturentwicklung, hin zu immer mehr Bewusstheit und Komplexität, und wirken auf alle AQAL Elemente: Entwicklung kann in den Perspektiven der Quadranten verfolgt werden (innerlich, äußerlich, individuell, kollektiv), sie begleitet uns in den Zuständen des Seins und sie ist auch typologisch geprägt (maskulin/feminin). Außerdem unterscheidet Wilber in seinem jüngeren Werk noch einen Zustandsweg des Erwachens, als einen Entwicklungsweg der Bewusstwerdung durch die Hauptzustände des Seins. Was es außerdem noch gibt, was jedoch bei einer Konzentration auf die fünf AQAL Elemente leicht übersehen werden kann, ist das Vorhandensein sogenannter zyklischer oder periodischer, und damit horizontaler Entwicklung[2]. Nicht immer, aber manchmal schon, wird dieses Geschehen mit dem Begriff „Entwicklung“ bezeichnet, aber wie auch immer man es bezeichnet, Zyklen, Perioden oder Rhythmen spielen eine enorme Rolle in unserem Leben und im Universum insgesamt, und zwar von Anfang an. (Siehe hierzu die Anlage 1 Zeitalter zu diesem Text). Es gibt physiologische, biologische, geologische, jahreszeitliche, wirtschaftliche und kulturelle Zyklen und Rhythmen, um nur ein paar Gruppen zu nennen. Am Beispiel der Erdbewegung kennen wir die Eigendrehung als den Tag/Nacht Rhythmus, die Bewegung des Mondes um die Erde als den Monatszyklus, die Bewegung der Erde um die Sonne als den Jahreszyklus mit den Jahreszeiten, die Planetenbewegungen als astronomische (bzw. astrologische) Zyklen, die Präzessionsbewegung der Erdachse als das Platonische Jahr (von etwa 25.700 bis 25.800 Jahren), und schließlich noch die Bewegung unseres Sonnensystems um das Zentrum unserer Heimatgalaxie mit einer Umlaufperiode von etwa 230 Millionen Jahren. Und sogar die Lebensdauer unseres Universums, so wird spekuliert, könnte einer Rhythmik unterliegen, z.B. dem zwischen Urknall und Endknall, wo alle Objekte sich „am Ende“ immer schneller voneinander entfernen und nicht mehr in Wechselwirkung treten können. Dieses finale „Zerreißen“ wird als „Knall“ bezeichnet, weil man annimmt, dass die Geschwindigkeit der Raumentstehung ab einem bestimmten Punkt explosionsartig divergiert. Oder es kommt zu einem „Big Crunch“, bei dem das Universum unter der Einwirkung der Schwerkraft kollabiert, um dann erneut in einem Urknall neu geboren zu werden.

Wo findet sich all dies, die Rhythmen und Perioden des Kosmos und unseres Lebens, in der integralen Theorie? In einer Fußnote![3] Im seinem Buch Integrale Spiritualität gibt Ken Wilber auf S. 212 einen kurzen (und in Klammern gesetzten), aber bedeutenden Hinweis auf eine Unterscheidung der Betrachtungsweisen von Entwicklung (am Beispiel von Kollektiven oder Kulturen):

„(Es gibt in der Entwicklung von Kollektiven bestimmte Phasen und Zyklen, jedoch sehr locker und allgemein, und meistens gelten sie für die horizontale Entwicklung. Es hat zum Beispiel Versuche gegeben – die berühmtesten stammen von Oswald Spengler, Arnold Toynbee und Pitirim Sorokin –, aufzuzeigen, dass Gesellschaften feste Zyklen durchlaufen, wie Gründung, Wachstum, Reife und Zerfall; oder sinnlich, idealistisch, ideal. Aber alle diese Stufen/Zyklen gelten für „rote“ Gesellschaften, „bernsteinfarbene“ Gesellschaften, „orangene“ Gesellschaften und „grüne“ Gesellschaften gleichermaßen –das heißt, es handelt sich um horizontale Phasen, keine vertikale Stufen. Das Gleiche gilt fürAdizes wirtschaftliche Zyklen/Stufen: Das sind horizontale, kollektive Zyklen, nicht individuelle, vertikale Stufen. Wir beziehen viele dieser Zyklen und Phasen in AQAL ein, nur dass wir sie nicht mit individuellen Stufen verwechseln.)“

In einer Fußnote zu dieser Passage (Nr. 28, S. 422) schreibt Wilber weiter: „Viele dieser sozialen Holons zeigen Zyklen oder Phasen.“

Was dabei kurz angesprochen wird, ohne jedoch vertieft zu werden, sind zwei unterschiedliche Arten von Entwicklung, die durch die Differenzierungen des integralen Ansatzes in ihrer Unterschiedlichkeit deutlich gesehen werden können, bisher jedoch in der Literatur und Forschung meines Erachtens nicht ausreichend auseinandergehalten wurden. Was wir oft finden sind Mischmodelle mit jeweils einem Schwerpunkt auf Phasen oder auf Strukturstufen, wobei jeweils Elemente der anderen Betrachtungsweise beigemischt wurden. Die eine Art von Entwicklungsbetrachtung ist, wie Wilber das nennt, horizontal und betrachtet Phasen und Zyklen. Diese Zyklen folgen hintereinander, wenn auch nicht notwendigerweise so strikt wie die Strukturstufen vertikaler Entwicklung, und die einzelnen Phasen sind einander gleichwertig. Ein typisches Beispiel ist der Jahreszeitenverlauf. Mit dieser horizontalen Entwicklung beschäftigt sich der integrale Ansatz bisher nur am Rande, wie in dem zitierten Hinweis. Die andere Art der Entwicklungsbetrachtung ist vertikal und holarchisch, und das sind praktisch alle Entwicklungsbetrachtungen, die der integrale Ansatz hervorhebt, von Gebser über Graves bis Kegan und Cook-Greuter. Durch die Konzentration auf vertikale Strukturstufenentwicklung (und neuerdings auch die Betrachtung von Zustandsstufen) kann der Eindruck entstehen, dass zyklische Modelle keine Bedeutung hätten. Doch dem ist nicht so, worauf Wilber in der zitierten Passage hinweist.

Worum geht es dabei genau?

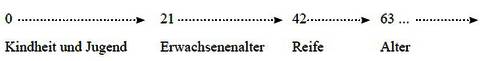

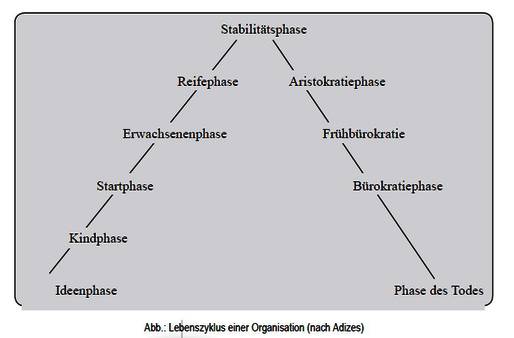

Nehmen wir zuerst ein Beispiel aus der Individualentwicklung. In einer Reihe von Buchveröffentlichungen (wie z. B. dem Buch Lebenskrisen, Lebenschancen. Die Entwicklung des Menschen zwischen Kindheit und Alter) stellt der Autor Bernard C. J. Lievegoed ein in vier Hauptphasen mit jeweils drei mal sieben Lebensjahren umfassendes gegliedertes Entwicklungsmodell wie folgt vor:

Für integral informierte und mit Strukturstufenmodellen „vollgestopfte“ Menschen ist dabei sofort einsichtig, dass diese Phaseneinteilung auf jeder der Strukturstufen stattfinden kann, d.h. ein Mensch kann (mit der Farbeinteilung des Regenbogens) diese Phasen „auf Rot“ durchlaufen, und sein Leben lang egozentrisch sein und bleiben, er oder sie kann die Phasen „auf Bernstein“ durchlaufen, mit einer lebenslangen traditionellen Orientierung, usw. Ein Mensch kann sich natürlich auch beim Durchlauf durch die Lebensphasen vertikal entwickeln, und zusätzlich zu der horizontalen Phasenentwicklung eine Strukturstufenentwicklung durchlaufen, z. B. von Magenta zu Rot zu Bernstein zu Orange und zu Grün, aber – und das ist die Differenzierung, die das Integrale neu einbringt – diese vertikale Entwicklung geschieht nicht automatisch auf dem Weg durch die Lebensphasen. Sie kann geschehen, ist jedoch nicht zwingend. Oft wird beides miteinander verknüpft (oder vermischt), so auch beim Modell von Lievegoed. Die von ihm aufgestellte Phaseneinteilung wird verbunden mit einem Reifeprozess des Menschen. Für jede der Lebensperioden werden Grundbedürfnisse, Einstellungen, Werte und Motive angegeben[4], so wie wir das auch von den Entwicklungspsychologen wie z.B. Susanne Cook-Greuter kennen:

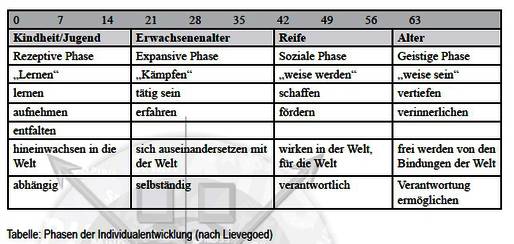

Betrachten wir noch ein Entwicklungsmodell, das für Gemeinschaften (wie Firmen) entworfen wurde, und zwar das Modell von Ichak Adizes.[5]

Dieses Lebenszyklusmodell[6] unterscheidet zehn Phasen von der Geburt bis zum Tod einer Organisation:

Was zuerst bei diesem Modell auffällt, ist das Bergprofil einer Glockenkurve: Zuerst geht es bergauf und dann folgt der Abstieg. Alterung bedeutet hier nicht Reife und Weisheit, sondern Abstieg, Dekadenz, Verfall und Verkrustung.

Ohne auf die Phasen im Einzelnen einzugehen – und es gibt andere Phasenmodelle mit anderen Einteilungen – wird einem von einer Strukturperspektive aus hier wieder sofort deutlich, dass diese Zyklen auf allen Stufen eines Bewusstseinsentwicklungsmodells durchlaufen werden können. Eine Mafia-Organisation kann sie ebenso wie eine traditionelle Organisation durchlaufen, eine moderne Organisation ebenso wie eine postmoderne Organisation, und auch eine integrale Organisation beginnt mit irgendeiner Art von Idee und endet mit ihrer Auflösung. Organisationen können sich natürlich im Verlauf ihres Phasendurchlaufes vertikal entwickeln, doch auch dies geschieht nicht automatisch. Das heißt, wir sind hier wieder gut beraten zu differenzieren zwischen der Phase, in der sich eine Organisation (Firma, Kultur) befindet, und der Strukturstufe, auf der sie sich befindet. Beides ist ganz offenbar nicht das Gleiche, und das Durchlaufen des einen führt nicht automatisch zum Durchlaufen des anderen. Daher ist es notwendig, Entwicklungsmodelle sorgfältig zu differenzieren[7] in solche, die

- Phasen und Zyklen beschreiben

- solche die Strukturstufen beschreibe

- solche die beides miteinander (mehr oder weniger explizit) kombinieren

Tut man dies nicht, vermischt man horizontal-zeitliche Entfaltung und Varianz mit vertikal-zeitlicher Tiefen- und Komplexitätsentstehung, was zu allen möglichen Arten von Verwechslungen führt. Außerdem hat diese Differenzierung den Vorteil einer wissenschaftlichen Be-Gründung von Entwicklungsmodellen. Die vertikalen Strukturstufen können für die innerliche Entwicklung mithilfe der Entwicklungspsychologie einer Nachprüfung unterzogen werden, und die horizontalen Phasenbeschreibungen können davon unabhängig auf ihre Plausibilität und praktische Brauchbarkeit überprüft werden, ohne beides miteinander zu vermengen. Ähnlich wie bei den Typologien stellt sich auch bei den Phasen die Frage nach deren wissenschaftlicher Begründung. Phasen wie Lebenszyklen entsprechen der allgemeinen menschlichen Erfahrung – wer wollte leugnen, dass das Leben über Stationen wie Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsenensein, Alter und Tod verläuft? Interessant wird es bei der konkreten Ausgestaltung, mit Fragestellungen wie: wie viele dieser Phasenstufen lassen sich sinnvoll unterscheiden, und wodurch sind sie jeweils charakterisiert?

Teil 2: Das Buch Der Gang der Weltgeschichte von Arnold Toynbee

Warum beschäftigen sich Leute mit Geschichte? Des Verfassers persönliche Antwort wäre, dass ein Historiker, wie jeder sonst, dem das Glück eines Lebensziels beschiede, seinen Beruf gefunden hat im Rufe Gottes, „Ihm nachzuspüren und Ihn zu finden“. Unter unzähligen Gesichtswinkeln ist der des Historikers nur einer. Sein besonderer Beitrag liegt darin, uns eine Vision von Gottes schöpferischer Tätigkeit in Bewegung zu geben …

Arnold J. Toynbee

„Arnold Joseph Toynbee (* 14. April 1889 in London; † 22. Oktober 1975 in York) war ein britischer Kulturtheoretiker und ein bedeutender Geschichtsphilosoph des 20. Jahrhunderts. Er gilt als letzter großer Universalhistoriker. Toynbee studierte Geschichte in Winchester, in Heidelberg und am Balliol College in Oxford und arbeitete sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg für das britische Außenministerium. Er war Berater des War Propaganda Bureau und schrieb selbst gegen die Mittelmächte gerichtete Propaganda-Pamphlete. Nach dem Krieg nahm er 1919 an der Friedenskonferenz von Versailles teil. Gleich anschließend übernahm er den neugeschaffenen Lehrstuhl des Koraes Professor of Modern Greek and Byzantine History, Language and Literature am King’s College London und nach Streitigkeiten 1924 den Lehrstuhl für Internationale Geschichte an der London School of Economics and Political Science. Von 1925 bis 1956 war er zudem Direktor des Royal Institute of International Affairs.

Zwischen 1934 und 1961 arbeitete Toynbee an seinem 12-bändigen Hauptwerk A Study of History (Der Gang der Weltgeschichte), in dem er die Bedingungen von Entstehung, Aufstieg und Verfall von Kulturen (civilizations) umfassend analysierte. Dabei widmet er in Abkehr von einer eurozentristischen Geschichtsschreibung den außereuropäischen Kulturen ebenso viel Aufmerksamkeit wie der europäischen. Das Werk begründete Toynbees Ruf als eines der letzten großen Universalhistoriker in der Tradition Jacob Burckhardts und Oswald Spenglers.“ (Quelle: Wikipedia).

Von diesem 12-bändigen Hauptwerk wurde eine von D.C. Somervell gekürzte und von Toynbee autorisierte jeweils einbändige Ausgabe der Bände I-VI sowie VII-X veröffentlicht, und zwar 1946 bzw. 1957. Die Buchausgabe, auf die ich mich beziehe, ist eine Ausgabe beider Bände der Somervellschen Kurzfassung von Toynbees Study of History, erschienen bei Zweitausendeins.

Ich möchte vorausschicken, dass eine Besprechung wie die folgende nicht den Anspruch haben kann, dem umfangreichen Werk von Toynbee auch nur annähernd gerecht zu werden. Worauf ich mich konzentrieren möchte, ist die Fragestellung der Unterscheidung von horizontalen (zyklischen) und vertikalen (zu immer mehr Bewusstheit und Komplexität führenden) Entwicklungsabläufen.

Einige weitere interessante Aspekte der Arbeit von Toynbee sind in der Anlage 2 zu diesem Text aufgeführt.

Die zyklische Grundkonzeption des Werkes

Woran erkennt man, dass es bei der historischen Beschreibung von Toynbee um eine zyklisch angelegte Konzeption handelt, wie von Ken Wilber behauptet? An der Gliederung des Bandes 1, die wie folgt aussieht:

- Einleitung

- Die Entstehung der Kulturen

- Das Wachstum der Kulturen

- Der Niederbruch der Kulturen

- Der Zerfall der Kulturen

Wir erkennen hier wieder die für Zyklen typische Glockenkurve. Innerhalb der Kapitel werden für eine Fülle der Kulturen der Welt, oder „Gesellschaftskörper“, wie Toynbee sie nennt, Belege angeführt für diese periodische Abfolge. Doch innerhalb dieser Phasen ereignen sich auch echte Transformationen (oder „Progressionen“), wie beispielsweise die, dass eine „neue Art von Politik … nicht auf Verwandtschaft, sondern auf Vertrag gegründet“ ist, was ein klarer Hinweis auf den Schritt von einer traditionellen in eine moderne Entwicklungsstufe ist. Im Vorwort zur deutschen Auflage des Buches fasst Dr. Alexander Ulfig diese Tendenz zur Vertikalen bei Toynbee (Somervell) mit folgenden Worten zusammen:

Das Wachstum einer Kultur besteht in einer fortschreitenden Selbstbestimmung, Selbstentfaltung und Selbstüberschreitung, mit anderen Worten: in der zunehmenden Vergeistigung und Sublimierung … In der Entwicklung von Kulturen und auch Religionen gibt es nun einen Aufstieg von primitiven Gesellschaften zu Kulturen erster Generation, zweiter Generation bis hin zu höheren Religionen. (S. XXXI)

Wir finden, eingebettet in einen zyklischen Gesamtrahmen, eine Fülle von Hinweisen auf eine vertikale Progression, ohne dass Toynbee dafür die Sprache des Entwicklungsstrukturalismus verwendet, auch wenn er einen linearen Fortschritt als eine „Übervereinfachung“ ablehnt:

Die Illusion des Fortschritts als von etwas, das in einer geraden Linie fortschreitet, ist ein Beispiel der Tendenz zur Übervereinfachung, die der menschliche Geist in all seinen Tätigkeiten zeigt. In ihren „Periodisierungen“ ordnen unsere Historiker ihre Perioden in einer einzigen Reihe Ende an Ende … (S. 38)

Die Harmonie von vertikaler und horizontaler Entwicklung

Seine Position hinsichtlich vertikaler Progression und horizontaler zyklischer Bewegungen erläutert Toynbee etwa in der Mitte des ersten Buches wie folgt:

Zwingt uns ganz unabhängig von einem angeblichen Einfluß der Sterne die Vernunft zum Glauben an eine zyklische Bewegung der menschlichen Geschichte? Haben wir uns nicht im Laufe dieser Untersuchung zu einer solchen Annahme ermutigt? Wie steht es mit den Bewegungen von Yin und Yang, Herausforderung-und-Antwort, Rückzug-und-Wiederkehr, … die wir beleuchtet haben? Sind sie nicht Variationen über das abgedroschene Thema, daß „Geschichte sich wiederholt“? Gewiß, in der Bewegung aller dieser Kräfte, die das Netz der menschlichen Geschichte weben, gibt es ein augenfälliges Element der Wiederholung. Doch das Weberschiffchen, das rückwärts und vorwärts über den Webstuhl der Zeit in einem ewigen Hin und Her schießt, bringt in all dieser Zeit einen Gobelin hervor, auf dem es offensichtlich eine sich entwickelnde Zeichnung gibt, und nicht einfach eine endlose Wiederholung desselben Musters. Auch dies haben wir wieder und wieder gesehen. Das Gleichnis des Rades bietet in sich eine Veranschaulichung der mit dem Fortschritt verbundenen Wiederholung. Die Bewegung des Rades wiederholt sich zugestandenermaßen in Bezug auf die eigene Achse des Rades, aber das Rad ist nur gemacht und auf seine eigene Achse gefügt worden, um einem Fahrzeug, von dem das Rad bloß ein Teil ist, Beweglichkeit zu verleihen, und die Tatsache, daß das Gefährt, das der Zweck des Rades ist, nur Kraft der kreisenden Bewegung des Rades rund um die Achse bewegt werden kann, läßt nicht das Gefährt selbst wie ein Karussell in einer Kreisbewegung reisen. Diese Harmonie zweier verschiedener Bewegungen – einer größeren irreversiblen Bewegung, die auf den Schwingen einer kleineren sich wiederholenden Bewegung getragen wird – ist vielleicht das Wesen dessen, was wir mit Rhythmus meinen. Und wir können dieses Spiel der Kräfte nicht nur in der Bewegung eines Gefährtes und an modernen Maschinen erkennen, sondern auch im organischen Rhythmus des Lebens. Die jährliche Prozession der Jahreszeiten, die den jährlichen Rückzug und Wiederkehr der Vegetation mit sich bringt, hat die säkulare Entwicklung des Pflanzenreiches möglich gemacht. Der schwermütige Zyklus von Geburt, Erneuerung und Tod hat die Entwicklung aller höheren Lebewesen bis hinauf zum Menschen ermöglicht. (252)

Mit dieser Vorstellung einer „Harmonie verschiedener Bewegungen“ integriert Toynbee sowohl die horizontale wie auch die vertikale Entwicklungsdimension. Das eine ist Wiederholung, und das andere ist Fortschritt. Letzteres wird erst möglich im Rahmen von Ersterem. Die „kleinere“ Bewegung der reversiblen Periodizitäten und Wiederholungen liefern den Rahmen und die Basis für die „größeren“ Irreversibilitäten einer progressiven Entwicklung. Er schreibt weiter:

So impliziert die Entdeckung periodisch sich wiederholender Bewegungen in unserer Analyse des Prozesses der Kultur nicht, daß der Prozess selbst von derselben zyklischen Ordnung ist wie jene. Im Gegenteil, wenn ein Schluß legitim aus der Periodizität dieser kleineren Bewegungen gezogen werden darf, so können wir vielmehr folgern, daß die größere Bewegung, die sie tragen, nicht in sich zurückläuft, sondern progressiv ist. Die Menschheit ist nicht ein für immer an sein Rad gebundener Ixion noch ein Sisyphos, der in Ewigkeit seinen Stein auf den Gipfel desselben Berges wälzt und ihn hilflos wieder abrollen sieht. (253)

Daraus ergeben sich die schöpferischen Freiheiten (oder in der Sprache Wilbers: Emergenzen), die dafür sorgen, dass Entwicklung zwar eine allgemeine Richtung hat zu immer mehr Bewusstheit und Komplexität, aber nicht determiniert und damit „schicksalhaft“ (Fatum) ist. Damit ist sowohl die individuelle als auch die kulturelle Entwicklung in ihrer einzelnen Ausgestaltung nicht vorhersehbar. Mit den Worten Toynbees:

Die toten Kulturen sind nicht durch das Fatum getötet oder „im Lauf der Natur“ gestorben, und daher ist unsere lebende Kultur nicht unerbittlich dazu verurteilt, im Fortgang „sich anzuschließen der Majorität“ ihrer Gattung. Obwohl nach unserer Kenntnis bereits sechzehn Kulturen untergegangen sind und neun andere jetzt im Sterben liegen, sind wir – die sechsundzwanzigste – nicht gezwungen, das Rätsel unseres Schicksals der blinden Entscheidung der Statistik zu überlassen. Der göttliche Funken schöpferischer Kraft ist noch in uns lebendig, und wenn wir der Gnade teilhaftig sind, ihn zur Flamme zu entfachen, dann können nicht die Sterne in ihrem Lauf unsere Bemühungen vereiteln, das Ziel menschlichen Mühens zu erreichen. (253)

Und so zeigt sich das Werk Toynbees nicht nur als eine historisch-zyklische Geschichtsbetrachtung, sondern es würdigt auch Fortschritte und Progressionen im Menschheitsverlauf, und er verknüpft sogar beides miteinander zu einer „Harmonie“. Auch wenn wir bei Toynbee noch keine ausgeprägten Strukturstufen finden, wie sie beispielsweise sein Zeitgenosse Jean Gebser beschrieben hat, so ist Geschichte bei Toynbee doch mehr als nur eine zyklische Wiederholung des immer Gleichen, und von daher ist er kein reiner „Zyklist“, sondern auch ein „Progressivist“. Seine große Stärke besteht in der Verbindung von beidem, und der Betonung periodischer Ereignisse in der Menschheitsgeschichte.

Wir können heute beides würdigen, sowohl die offenkundig existierenden Zyklen, Rhythmen und Perioden, die unser Leben strukturieren und bestimmen, im Großen wie im Kleinen, und auch die ebenso offenkundigen Progressionen und Entwicklungsfortschritte, wie wir sie in den Strukturmodellen vorfinden. Geschichte wiederholt sich, und sie schreitet weiter voran, in Schlaufen, Schlingen, Sackgassen, Durchbrüchen, Regressionen und eben auch in zyklischen Perioden. Um das eine zu verstehen, muss man das andere kennen. Das Integrale betont fast ausschließlich die Progression, und ich betrachte es als eine wichtige Aufgabe, sich auch den Zyklen zuzuwenden, sie im Lichte moderner Wissenschaft von unnötiger Metaphysik zu befreien und so auf eine neue Weise zu entdecken, als, wie es Toynbee so wunderschön formuliert, die Kreisbewegung des Wagenrades, durch das erst das Vorankommen des Wagens möglich ist.

Anlage 1 Zeitalter

(siehe hierzu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitalter)

Das Erkennen rhythmischer oder periodischer Zusammenhänge gehört sicher zu den frühesten Menschheitserkenntnissen.Wiederkehrende Ereignisse wie die Jahreszeiten gaben unseren Vorfahren in einer sich ständig verändernden, und auch gefährlichen Welt die Möglichkeit der Orientierung und Planung, und damit auch Sicherheit.

Die Erfahrung von Periodizität, verbunden mit einem mythischen oder mythologischen Weltverständnis führte (und führt) zu einem zyklischen Verständnis der Schöpfungsordnung, ausgedrückt in Mythen, Epen und religiösen Überlieferungen. Diese finden wir praktisch in allen Kulturen der Welt, wo sich im Verständnis der Völker Zeitalter, Epochen oder „Sonnen“ jeweils abwechseln, und ein gutes oder auch ein schlechtes Ende nehmen, oft verbunden mit einem Neubeginn.

Wir finden, als einen nordischen Mythos, im ersten Götterlied Völuspa der Edda den Bericht, dass neun Welten in einer Folge von Zeitaltern untergingen.

Hesiod, einer der frühesten griechischen Schriftsteller, unterschied in seinem Gedicht „Werke und Tage“ die folgenden Weltalter mit fünf Menschengeschlechtern: Goldenes Zeitalter, silbernes Zeitalter, ehernes oder erzenes Zeitalter, Zeitalter der Heroen und eisernes Zeitalter. Auch Philo beschreibt in Über die Ewigkeit der Welt die Anschauung der Stoiker, nach der unsere Welt in periodischen Weltenbränden neu geformt würde. Ebenso berichten Anaximenes, Anaximander, Diogenes von Apollonia, Aristarch von Samos, Ovid, Platon oder Heraklit von wiederkehrenden Weltzerstörungen und anschließend neu beginnenden Zeitaltern.

Origenes spricht aus einem christlich-mittelalterlichen Verständnis von sechs Weltaltern. Jedes Zeitalter würde tausend Jahre dauern. Im siebten Weltalter, in dem wir uns befinden, würde die Welt zugrunde gehen. Das erste Zeitalter begann mit Adam, das zweite mit Noah, das dritte mit Abraham, das vierte mit Moses, das fünfte mit König David, das sechste mit der Geburt von Jesus Christus. Die Lehre der Sechs Weltzeitalter entstand in Analogie zu den sechs Schöpfungstagen. Durch das Wirken des Kirchenvaters Augustinus wurde die Lehre der Sechs Weltzeitalter zur verbreitetsten Vorstellung des Mittelalters.

Im indisch-hinduistisches Verständnis ist Yuga oder Kalpa die Bezeichnung für die Weltalter. Es wird meist von vier, zum Teil aber auch bis zu sieben vergangenen Weltaltern gesprochen. Die vier Yugas sind: Satya-Yuga (Shruti), Treta-Yuga (Smriti), Dvapara-Yuga (Puranas) und Kali-Yuga (Agamas).

In alten chinesischen Schriften werden die untergegangenen Zeitalter als „Kis“ bezeichnet und es werden zehn solcher Kis von Anbeginn der Welt bis zu Konfuzius gezählt. In der alten chinesischen Enzyklopädie Sing-li-ta-tsiuen-chou wird die Zeit zwischen zwei Katastrophen, die jedes Zeitalter beenden und ein neues beginnen lassen, als ein „Großes Jahr“ betrachtet.

Auch im alten Amerika, bei den Inkas, den Azteken und den Mayas sind Mythen über Weltalter und diese beendende Katastrophen gefunden worden. Alexander von Humboldt zitierte den spanischen Schriftsteller Gomara aus dem sechzehnten Jahrhundert: „Die Nationen von Culhua oder Mexiko glauben, entsprechend ihrer Hieroglyphenmalereien, dass vor der Sonne, die sie jetzt bescheint, bereits vier andere der Reihe nach ausgelöscht worden waren. Diese vier Sonnen entsprechen ebensovielen Zeitaltern, in denen das Menschengeschlecht durch Überschwemmungen, durch Erdbeben, durch eine allgemeine Feuersbrunst und durch die Wirkungen verheerender Stürme vernichtet wurde.“

Im chinesischen Buddhismus finden wir das Konzept von drei Zeitaltern bzw. drei Zeiten.

Anlage 2 Aspekte von Arnold Toynbees Gang der Weltgeschichte

Zur zyklischen Betrachtung der Weltgeschichte

Wir haben jetzt drei deterministische Erklärungen des Niederbruchs von Kulturen abgewiesen: die Theorie, daß er dem „Ablaufen“ des „Uhrwerks“ des Universums oder der Vergreisung der Erde zuzuschreiben sei; die Theorie, daß eine Kultur, wie ein lebender Organismus, eine durch die biologischen Gesetze ihrer Natur bestimmte Lebensspanne habe; und die Theorie, daß die Niederbrüche einer Verschlechterung der Qualität der Individuen, die an einer Kultur teilhaben, der Anhäufung einer zu großen Zahl „kultivierter“ Vorfahren in ihren Stammbäumen als Ergebnis zugeschrieben werden müsse. Es bleibt nun noch eine weitere Hypothese zu betrachten, die allgemein als die Zyklentheorie der Geschichte bekannt ist. (S. 250)

Die Betrachtung vertikaler Entwicklungsaspekte

Ein Hinweis auf eine vertikale Betrachtungsweise findet sich in der Unterscheidung zwischen Kulturen und primitiven Gesellschaftskörpern. Doch „primitiv“ bedeutet bei Toynbee nicht weniger wert sondern „statisch“, wohingegen Kulturen einen „dynamischen“ Charakter haben:

Wenn wir Abendländer heute Leute als „Eingeborene“ bezeichnen, so übersehen wir die kulturelle Farbe in unserer Wahrnehmung von ihnen. Wir sehen sie als solche Lebewesen, die das Land heimsuchen, in dem wir zufällig auf sie treffen, als Teil der lokalen Flora und Fauna und nicht als Menschen mit gleichen Gefühlen wie wir. Solange wir sie als „Eingeborene“ betrachten, können wir sie ausrotten oder sie, wie wir es heute vorziehen, domestizieren und aufrichtig (vielleicht nicht einmal zu Unrecht) glauben, daß wir die Rasse veredeln, beginnen sie aber nicht zu verstehen. (S. 37)

Die neuen Freiheiten, die Demokratie den Menschen bringt, erfordern bei diesen auch eine Weiterentwicklung ihres Bewusstseins.

So ist in den Ländern, in denen demokratische Erziehung eingeführt worden ist, das Volk in Gefahr, unter eine geistige Tyrannei, ersonnen entweder von privater Ausbeutung oder von öffentlicher Amtsgewalt, zu fallen. Wenn die Seele des Volkes gerettet werden soll, so ist der einzige Weg der, das Niveau der Massenbildung bis auf eine Ebene zu heben, auf der seine Empfänger jedenfalls gegen die gröberen Formen von Ausbeutung und Propaganda immun gemacht werden, und es ist kaum nötig zu sagen, daß dies eine nicht eben leichte Aufgabe ist. (S. 291)

Geschichte, Wissenschaft und Dichtung

Der folgende Textabschnitt über die Ilias illustriert sehr schön deren frühe Übergangsstellung von der mythologischen Zeit in die Moderne.

Geschichtsschreibung wuchs, wie das Drama und der Roman, aus der Mythologie heraus, einer primitiven Auffassungs- und Ausdrucksform, in der – wie in den Märchenerzählungen, die an Kinder gerichtet sind, oder in Träumen, die von gescheiten Erwachsenen geträumt werden – die Grenze zwischen Wahrheit und Dichtung nicht gezogen ist. Man hat zum Beispiel von der Ilias gesagt, daß, wer sie als Geschichtserzählung zu lesen beginnt, sie voll von Dichtung findet, daß aber ebenso, wer sie als Dichtung lesen will, sie voll von Geschichte findet. (S. 44)

Rassen und Entwicklung

Eine entscheidende Frage bei der Untersuchung von Entwicklung ist:

Können wir die Entstehung von Kulturen den Vorzügen einer besonderen Rasse oder besonderer Rassen zuschreiben? (S. 52)

Dies wird von Toynbee klar verneint:

Aber es ist genug gesagt worden, um die Abweisung der Theorie zu rechtfertigen, daß eine überlegene Rasse die Ursache und der Urheber des Übergangs von Yin und Yang, vom Statischen zum Dynamischen in einem Teil der Welt nach dem anderen seit einem einige sechstausend Jahre zurückliegenden Datum gewesen ist. (S. 56)

Aber es findet sich auch folgender Satz bei ihm, der die Entwicklungen, die historisch auf dem schwarzen Kontinent stattgefunden haben, ignoriert: „Die schwarzen Rassen allein haben keinen produktiven Beitrag zu irgendeiner Kultur geliefert – bisher.“ (S. 55)

Was ist ein Wir (Kultur, Gesellschaft)?

Toynbee ist sich der Bedeutung der Unterscheidung von innerlichen und äußerlichen Dimensionen von Kulturen bewusst (den beiden unteren Quadrantendes Quadrantenmodells):

Aber auf jeden Fall sind Kulturen, trotz der verborgenen Vorstellung des modernen Materialismus, nicht aus Ziegeln dieser Art [d. h. materiellen Dingen alleine] gebaut; sie sind nicht gebaut aus Nähmaschinen, aus Tabak und Gewehren, noch aus Alphabeten und Ziffern. Es ist das leichteste Ding der Welt für den Handel, eine neue abendländische Technik zu exportieren. Es ist unendlich schwerer für einen abendländischen Dichter oder Heiligen, in einer nicht-abendländischen Seele die geistige Flamme, die in ihm lebt, zu entfachen. (40)

Er unterscheidet drei Kategorien von Kulturen:

Außer den bereits vermerkten Klassen der entwickelten Kulturen und der gescheiterten Kulturen, gibt es noch eine dritte, die wir gehemmte Kulturen nennen müssen. (S. 163)

Individuum und Gemeinschaft

Wie sieht Toynbee das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft?

Die eine [Antwort auf die klassische Frage des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft] ist, daß das Individuum eine Realität ist, die durch sich selbst existieren und wahrgenommen werden kann, und daß ein Gesellschaftskörper nichts als ein Aggregat von Individuenatomen ist. Die andere lautet, daß der Gesellschaftskörper die Realität ist, daß ein Gesellschaftskörper ein vollkommenes und selbstverständliches Ganzes ist, während das Individuum einfach ein Teil dieses Ganzen ist, das nicht in einem anderen Zusammenhang oder einer anderen Gruppe existieren oder als existierend begriffen werden kann. Wir werden finden, daß keine dieser Ansichten einer Prüfung standhält. (208)

Er vermeidet einen Absolutismus in die eine oder andere Richtung, und sieht (wie auch der integrale Ansatz) Individuum und Gemeinschaft als gleichwertig, wenn auch nicht gleich. Gleichzeitig weist er auf die Bedeutung der (Austausch-)Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft hin, ohne die es keine Gemeinschaft gäbe.

Was ist die richtige Art der Beschreibung zwischen menschlichen Gesellschaftskörpern und Individuen? Die Wahrheit scheint zu sein, daß ein menschlicher Gesellschaftskörper in sich ein System von Beziehungen zwischen Menschen ist, die nicht nur Individuen, sondern auch soziale Lebewesen in dem Sinne sind, daß sie überhaupt nicht existieren könnten, ohne in Beziehung zu einem anderen zu stehen. Ein Gesellschaftskörper ist – so können wir sagen – ein Produkt der Beziehungen zwischen Individuen, und diese ihre Beziehungen ergeben sich aus der Koinzidenz ihrer individuellen Handlungsfelder … Ein Gesellschaftskörper ist ein „Handlungsfeld“, aber die Quelle aller Handlungen liegt in den Individuen, aus denen er sich zusammensetzt. (210)

Die kulturelle Entwicklung wird von einzelnen, über den Durchschnitt der Gemeinschaft hinaus entwickelten, Individuen vorangetrieben.

Alle Akte sozialer Schöpfungen sind das Werk individueller Schöpfer oder meist schöpferischer Minderheiten; und bei jedem sukzessiven Vorrücken bleibt die große Mehrheit der Mitglieder des Gesellschaftskörpers zurück. (S. 313)

Das macht Genies oft einsam und auch verzweifelt (Wilber bezeichnet sie als trans-outlaws, da sie außerhalb – d. h. oberhalb/trans – der gesellschaftlichen Norm stehen). Umso wichtiger ist es für diese Menschen, sich ihren Mitmenschen verständlich zu machen.

Wenn das schöpferische Genie es nicht fertig bringt, seinem Milieu die Änderung zu bringen, die es in sich erreicht hat, wird ihm seine Schöpferkraft verhängnisvoll. Es hat sich selbst zu seinem Handlungsfeld in ein Mißverhältnis gebracht; und mit dem Verlust der Handlungsfähigkeit verliert es den Willen zum Leben. (S. 212)

Individualentwicklung

Unter der Überschrift „Rückzug und Wiederkehr“ beschriebt Toynbee seine Vorstellung von Individualentwicklung, die dem mystischen Weg bzw. demvon Wilber so bezeichneten Zustandsweg des Erwachens entspricht, als das Wachwerden in den Hauptzuständen des Seins (was zu unterschieden ist von der psychologischen Strukturentwicklung). Toynbee erwähnt in diesem Zusammenhang Persönlichkeiten wie Moses, Paulus, den heiligen Benedikt, den heiligen Gregor, Buddha, Mohammed, Machiavelli und Dante.

Wir haben gesehen, daß sie zuerst vom Handeln zur Ekstase und dann von der Ekstase zum Handeln auf einer neuen und höheren Eben übergehen (S. 216)

Was treibt Entwicklung (Evolution) an?

Toynbee vertritt eine religiöse Perspektive, wenn er „in der Geschichte eine Vision von Gottes Schöpfung in Bewegung“ sieht. Als Historiker erkennt er dabei die bedeutende Rolle, die Herausforderungen für Entwicklung spielen:

Wir haben ermittelt, daß Kulturen in Umwelten entstehen, die ungewöhnlich schwierig und nicht ungewöhnlich leicht sind, und dies hat uns zu der Untersuchung geführt, ob dies ein Fall eines sozialen Gesetzes ist, das in der Formel ausgedrückt werden kann: „Je größer die Herausforderung, desto größer der Anreiz.“ (S. 139)

Wachstum geschieht, wenn ein Individuum oder eine Minderheit oder ein ganzer Gesellschaftskörper auf eine Herausforderung mit einer Antwort erwidert, die nicht nur diese Herausforderung beantwortet, sondern auf den Antwortenden einer neuen Herausforderung, die eine weitere Antwort von seiner Seite fordert, aussetzt. (240)

Was führt zum Niedergang von Kulturen? Toynbee stellt klar, dass es für ihn dabei keine Determiniertheit gibt.

Dogmatisch zu erklären, jedem Gesellschaftskörper komme eine vorherbestimmte Zeitspanne zu, ist so närrisch, wie die Erklärung wäre, daß jedes Theaterstück gehalten sei, so und so viele Akte zu haben. (247)

Er fasst es zusammen:

In dieser Sicht läßt sich die Natur des Niederbruchs von Kulturen in drei Punkten zusammenfassen: ein Versagen der schöpferischen Kraft in der Minderheit, als eine Antwort darauf ein Rückzug der Nachahmung auf Seiten der Mehrheit und ein daraus sich ergebender Verlust der sozialen Einheit im Gesellschaftskörper als ganzem. (245)

Wir können aus der vorangehenden Untersuchung billigerweise den Schluß ziehen, daß die Ursache der Niederbrüche der Kulturen nicht in dem Verlust der Herrschaft über die menschliche Umwelt zu finden ist, so wie wir sie an dem Eingriff fremder menschlicher Kräfte in das Leben eines Gesellschaftskörpers messen, dessen Niederbruch wir untersuchen. In all den betrachteten Fällen ist das meiste, was ein fremder Feind erreicht hat, daß er einem sterbenden Selbstmörder den Gnadenstoß gab. (271)

[1] AQAL ist eine Abkürzung für alle Quadranten, alle Ebenen, alle Linien, alle Zustände, alle Typen als den fünf Hauptelementen des integralen Ansatzes.

[2] Das Strukturentwicklungsmodell Spiral Dynamics würdigt in seiner Darstellungsform der Spirale auch eine horizontal-zyklische Dimension, als eine Kreisbewegung die sich zu immer neuen Höhen aufschwingt.

[3] Durch die Begriffsunterscheidung Transformation und Translation unterscheidet Wilber schon sehr früh in seinem Werk eine vertikale und eine horizontale Dimension. Strukturstufenentwicklung gehört zu Ersterem, Zyklen zählen zu den zu Letzterem.

[4] Phasenmodelle (sowohl für die Individual- wie auch für die Kollektiventwicklung) finden eine breite Anwendung in der Beratungspraxis. Das Modell von Lievegoed wird, neben anderen Modellen wie das von Susanne Cook-Greuter, z. B. bei der Trigon Unternehmensberatung eingesetzt. Siehe hierzu z. B. den Beitrag Lebensphasenorientierte Personalpolitik auf der Homepage der Trigon Unternehmensberatung (http://www.trigon.at/german/news/pdf/trigon_themen_1_05.pdf). In der Teamentwicklung unterscheiden Unternehmensberater auch Phasen wie storming, forming, norming, performing.

[5] vorgestellt in Büchern wie: Managing Corporate Lifecycles; How Organizations Grow and Die and What to Do About It und Mastering Change: The Power of Mutual Trust and Respect in Personal Life, Family, Business and Society.

[6] aus dem Buch How Organizations Grow and Die and What to Do About I.

[7] zusätzlich zu den durch das AQAL Modell eingeführten Entwicklungsunterscheidungenwie individueller/kollektiver Entwicklung; innerlicher/äußerlicher Entwicklung; Entwicklung unterschiedlicher Entwicklungslinien; Zustandsstufen- und Strukturstufenentwicklung.

aus: Online Journal Nr. 31, 2011