von Johanna Schwarz

Warum galoppieren in Steinzeitzeichnungen Tiere oder Mischwesen, halb Mensch, halb Tier über Felswände? Warum werden ‚Venusse’ aus der Steinzeit anders dargestellt als Königin Elisabeth I. in der Renaissance oder in ein ‚Traum’ von Henri Rousseau am Beginn des 20. Jahrhunderts? Was bewog den Maler Claude Monet im 19. Jahrhundert nicht grandiose Schlachtenbilder zu malen, sondern Heuhaufen zu verschiedenen Jahreszeiten? Wie wandeln sich mit den Mitteln der Kunst auch deren Botschaften?

Häufig beschränkt sich Kunstgeschichte darauf, das Was und Wie, die Oberfläche von Kunstgegenständen zu beschreiben, sie in eine Genealogie der Techniken, Stile, Beeinflussungen, Verwandtschaften und Feindschaften einzureihen und vermeidet das eigentlich Spannende: die Ergründung der Tiefenstrukturen des Warum und Wozu. Wenn wir uns aber fragen, welcher Geisteshaltung, welchen Weltbildern Kunstwerke entstammen, könnten wir dann nicht die Fährten der Entwicklung des menschlichen Geistes aus dem Bilderbuch der Kunst aufspüren?

Geistes- und Kunstevolution

Kunstwerke beziehen sich immer auf die Wertehaltungen ihres eigenen Kulturkreises, sei es, dass sie sich mit ihnen identifizieren oder sich davon differenzieren. Jean Gebser, Ken Wilber und anderen Forschern verdanken wir die Klassifizierung dieser evolutionären Bewusstseinsprozesse von Individuen und von Kollektiven in Ebenen oder Strukturen. Ordnet man Kunstwerke diesen Landkarten des Bewusstseins zu, werden sie über ihren sinnlichen Ausdruck hinaus innerhalb bestimmter Kontexte um einen ‚tieferen’ oder ‚höheren’ Sinn bereichert und ‚sinnhaft’.

Beispielsweise zeigen bildende Kunstwerke deutlich auf, wie neue geistige Perspektiven sich den Menschen in bestimmten Abfolgen eröffnen, so dass sie als optische Perspektiven sichtbar werden, etwa von der Ritzzeichnung zum flachen Relief, zur Rundplastik, zur Installation, zum Video, so, wie allmählich Perspektiven der ICH-Inspiration, des ‚Schönen’, ergänzt werden durch Perspektiven des ‚Guten’, des kulturellen Miteinanders im WIR, und dann wiederum durch objektivere Betrachtungsweisen und Darstellungen des ‚Wahren’. Wilber fasst sie in seinem AQAL-Modell zusammen. Im Folgenden bilden wir aus der unendlichen Fülle von Kunstwerken jeweils ein Beispiel für eine Bewusstseinsstruktur ab.

Magische Macht über eine ungewisse Umwelt

Wenn wir die früheste, im Gebserschen Sinne archaische Bewusstseinsstruktur betrachten, fällt auf, dass diese sensomotorische Entwicklungsstufe von Individuen und Kollektiven sich vor allem ums nackte Überleben kümmert und ihr Artefakte noch fremd sind.

Mit zunehmender Schärfung des Blicks auf die Umwelt werden dann einzelne Bilder vom Anderen herausgelöst und emotional aufgeladen. Wie geht es dem sich herausbildenden ICH, wenn es sich durch diesen Abgrenzungsprozess unbekannten Bildern und Gestalten gegenübersieht? Wird es sich freuen, wird es sich fürchten? Wer möchte nicht Macht über diese Bilder gewinnen und sie entweder ‚herbeizaubern’, beherrschen oder ‚abwehren’? Auf allen Kontinenten finden sich Belege für derartige Entwicklungsprozesse: in prähistorischen Höhlen, indigenen Masken, rituellen Gegenständen, Ritualen, wie den Fasnachtumzügen. Mögen die dargestellten Tiere oder Mischwesen der örtlichen Fauna entsprechen, Wölfe, Löwen, Schlangen, Schildkröten, oder Sphinxe, Greifen, Fischweibchen, Perchten sein, so lässt sich aus ihren Attributen darauf schließen, wie mit ihrer Hilfe, mit der Kraft von Bären, der Schlauheit von Schlangen, gewissermaßen magische Macht über eine ungewisse Umwelt ausgeübt werden soll.

Mythische Kunst und die göttliche Ordnung

In den zehntausend Jahren vor unserer Zeitrechnung überwinden junge Helden alte Mutterkulturen und alte Väter, mögen sie Osiris, Moses, Herkules, Theseus, Arjuna, Buddha, Joseph, Jonah oder Jesus heißen. Nun richtet sich in den großen mythischen Erzählungen der ursprünglich zyklische Zeitkreis als lineare Zeitreise aus. Auf der Wanderschaft eines ‚Helden’ verdichtet sich in allen Kulturkreisen ‚das Gute’ und ‚das Böse’ in seinen Abenteuern. Von einem Ort zum andern wandernd müssen sie in Schöpfungsberichten, Heldensagen, Märchen, Legenden das ‚Böse’ besiegen, bevor sie geläutert, gebessert und gereift die Hand der Prinzessin, die Herrschaft, den Gral, das ewige Leben erringen. Diese großen Erzählungen enthalten die emotionalen, mentalen, moralischen und ästhetischen Motive, die zum Kitt aller frühen Völker werden, von Ur über Ägypten, die Naturvölker und die großen Religionen. Sie veranschaulichen das Woher und Wohin und den Wertekodex von Gemeinschaften und werden von allen Künsten in ihren Formensprachen variiert, als ägyptische Göttergestalten, auf attischen Vasen, durch die christliche Kunst, muslimische Kalligraphie, hinduistische und buddhistische Kosmologien.

Häufig beschränkt sich Kunstgeschichte darauf, die Oberfläche von Kunstgegenständen zu beschreiben und vermeidet das eigentlich Spannende: die Ergründung des Warum und Wozu.

Weil diese Erzählungen Identität, Zugehörigkeit, also Kultur, stiften, gehören sie zum Erziehungsschatz aller heranreifenden Menschen und werden bis heute von ca. 40 – 60% der Weltbevölkerung für konkret wahr gehalten. Solange an ihrer absoluten Wahrheit und Gültigkeit festgehalten wird, verursachen sie Streit und Kriege. Das Gebot etwa, ‚Du sollst dir kein Bild machen’, das in Europa zur Köpfung von Heiligenstatuen führte und zu dreißig Jahren blutigster Kämpfe im ausgehenden Mittelalter, lässt beispielsweise mit heutigen Sprengstoffen muslimische Taliban altehrwürdige Buddhastatuen sprengen. Diese Zerstörungen von Kunstwerken verdanken sich weniger den Konflikten von Kulturen oder Konflikten zwischen Ost und West, sondern den Kriegen zwischen Wertehaltungen, die verschiedenen Bewusstseinsstrukturen entsprechen.

Sehen wir uns König Alphonso, Il Sabio (Bild oben), an: Spiegelt dieses Bild einem mythischen Bewusstsein nicht die göttliche Ordnung im Weltlichen? Da thront er, wie der Allmächtige in seinem prächtigen Umhang, den die Wappen von Kastilien und León zieren, inmitten von Höflingen, von Gesandten und Bittstellern. Er spricht Recht und segnet und träumt von der Krone des Heiligen Römischen Reiches.[1] Wer kennt nicht Abbildungen, in denen Jesus als Herrscher zwischen seinen Jüngern thront, oder Buddhas der Gandharakunst, oder jene asiatischen Thangkas, Stoffbilder, die Götter in einen buddhistischen Kosmos einordnen, oder Totempfähle, auf denen Ahnen, Tiere oder Häuptlinge die Genealogie eines Clans repräsentieren?

Die Renaissance und das rationale Bewusstsein

Der zunehmende Wohlstand und die Arbeitsteilung agrarischer und Handel treibender Kulturen schaffen Raum, in dem Natur- und Geisteswissenschaften erblühen können. Doch weil diese sich, vom Glauben enttäuscht, zunehmend auf Vernunft berufen, distanzieren sie sich von den konkreten Gottesbildern des Mythos und erarbeiten rationale Bewusstseinsstrukturen mit ihrer aufgeklärten, modernen, technisierten Welt. Sprache differenziert sich aus, fördert den Austausch innerhalb immer größerer Gemeinschaften, sie ermöglicht darüber hinaus immer differenzierteres Denken und erlaubt, die Wirklichkeit in einer ES-Sprache objektiv zu erfassen und zu beschreiben.

In der Ablösung von mythischen Bewusstseinsstrukturen greift die Renaissance auf den Humanismus der klassischen Antike zurück und baut ihre Errungenschaften weiter aus: das logische Denken, Individualismus, Staats- und Rechtswesen, Geistes- und Naturwissenschaften, und übernimmt mit diesen Ideen vielfach auch den Kanon der Motive und viele Stilelemente; das Gottesbild weicht der Apotheose des Menschen. Auch wenn die Kirche in der Gegenreformation sich noch einmal zu gewaltigen, barocken Demonstrationen ihrer Macht und ihres Gottes aufbäumt, können wir beim Selbstporträt von Palma il Giovane beobachten, wie er, der virtuose Maler, zur wichtigsten Figur dieses Gemäldes wird.

Während seine Schöpferhand den bedeutendsten christlichen Mythos von der Auferstehung in den Hintergrund drängt, dreht sie den Künstler selbst in den Vordergrund. ‚Ich, der Künstler Palma il Giovane, bin der Schöpfer dieses Auferstehenden’, scheint er blasphemisch zu verkünden. Die Wirbelbewegung seines kreativen Pinsels im Zentrum des Gemäldes vollbringt das unerhörte Wunder, sowohl Christus als auch den Künstler selbst gleichzeitig erstehen und entstehen zu lassen. Aus der neu gewonnenen Zentral-Perspektive heraus wendet der Künstler sich als Hauptperson vom Gegenstand seiner Schöpfung ab und dem Applaus bewundernder Betrachter zu.

Hier wird die Meisterschaft der Technik der perspektivischen Malerei vorgeführt. Jener Perspektive, die den Realismus der Moderne vom bildhaften Mythos unterscheidet. Nun werden Objekte realistischer und rationaler betrachtet und damit der rechte obere Quadrant von AQAL der objektiven Forschung und Wissenschaft weit aufgesperrt. Der christliche Mythos vermag nicht länger in einem intersubjektiven WIR-Bereich Identität zu stiften und wird vom Mythos der Allmacht des vernünftigen ICH ersetzt. Der christliche Mythos ist tot, es lebe der Mythos vom Menschen als Krone der Schöpfung, als Maß aller Dinge, der in der Moderne, von der Renaissance über Barock und Klassizismus, sich mit Rationalität, Leistung und Machbarkeit identifiziert.

Kritik am Rationalismus und Beginn des postmodernen Bewusstseins

Doch im19. Jahrhundert beginnt der Impressionismus den Zweifel an der absoluten Überlegenheit der Vernunft zu thematisieren. Rationale Sichtweisen zerbrechen, Landschaften zerfallen in Lichtimpulse, eindeutige Silhouetten brechen auf.

Das Gemälde ,Der Traum’ von Henri Rousseau zeigt 1910 auf, was einer Bewusstseinstruktur zum Opfer fallen muss, die sich ausschließend mit Rationalität identifiziert: Es sind die Träume.

Wie im Traum räkelt sich eine nackte, weiße Frau auf einem properen französischen Sofa, das nicht in einem Salon steht, sondern inmitten tropisch wuchernder Pflanzen. Halb verdeckt von ihnen nähern sich Löwe und Löwin unter den Flötenklängen eines dunkelhäutigen Indigenen. Doch die junge Frau erschrickt nicht, sie deutet mit lässig gestreckter Hand auf die Herannahenden, die anscheinend eine Schlange aus diesem Paradies vertreiben. Tier und Mensch leben miteinander in dieser Natur, nicht länger paradiesisch vorbewusst, sondern aufeinander bezogen, träumerisch und gleichzeitig hellwach, und die Paradoxa von schwebender Ahnung und klarem Wissen in Einklang bringend.

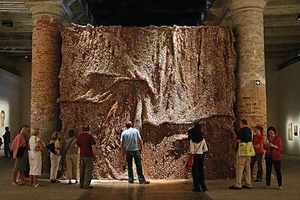

El Anatsui, 1944 Anyako, Ghana. Lebt in Nsukka, Nigeria, Foto Schwarz Venedig Biennale 2007, www.universes-in-universe.de

Die junge Frau lässt an jene Anima denken, die C.G. Jung als einen Archetypus beschreibt, der dazu aufruft, die einseitig gewordenen rationalen Werte durch gegensätzlich pluralistische auszugleichen und zu überhöhen. Träume analysieren nicht, sondern deuten an durch Bilder, welche nicht länger für konkret wahr gehalten werden, sondern als Symbole für höhere Wahrheiten. Das pluralistische Bewusstsein begreift rationale Wahrheiten als relativ, kontextgebunden und systemimmanent. Es löst sich vom Mythos des Gegebenen, kann Vorurteile überwinden und tolerant sein. Es kann das Andere, bisher Ausgegrenzte, Frauen, Kinder, Exoten, Umwelt, subtile und kausale Zustände, als wertvoll und bereichernd anerkennen und sie mit einer Vielfalt von Stilmitteln, romantisch, impressionistisch, expressionistisch, kubistisch, fauvistisch, futuristisch, fotorealistisch, surrealistisch, konstruktivistisch, suprematistisch, durch Art Brut, Minimal Art, Landart, Konzept-, Pop-, und Op-Art in einer unendlichen Fülle von Kunstwerken einfangen. Denn nun entdeckt J. Beuys sogar in jedem Menschen den Künstler und die Unterschiede zwischen Kunst und Kapital werden teilweise aufgehoben.

Wenn wir uns fragen, welchen Weltbildern Kunstwerke entstammen, könnten wir dann nicht die Fährten der Entwicklung des menschlichen Geistes aus dem Bilderbuch der Kunst aufspüren?

Zum Abschluss unseres kurzen Ausflugs in das Bilderbuch der Kunst möchte ich Sie auf die Biennale in Venedig 2007 in die Hallen des Arsenale entführen, sie sind so groß, dass darin vor einigen Jahrhunderten Handelsschiffe in einem Tag gebaut wurden. Plötzlich verharrt unser Schritt vor einem goldenen Vorhang, der sich mächtig zwischen gewaltigen, über fünf Meter hohen Ziegelsäulen aufspannt. Mir verschlug es den Atem, ja, das ist es! Hier erinnert der algerische Künstler El Anatsui an den Vorhang zwischen den zwei Säulen des jüdischen Tempels, der Weltliches vom Göttlichen trennt und das Faszinosum verschleiert. Ein Vorhang, der beim Kreuzestod Jesu zerreißt.

Jedoch wartet hinter diesem Vorhang keine Gottheit auf Anbetung, es gibt keine Statuen, keine sakralen Gegenstände, nichts. Aus diesem Nichts wallt der Vorhang, er selbst ist das Geheimnis des Göttlichen im Irdischen. Den ewigen Schöpfungsprozess andeutend, verdichtet sich in seinen Wirbeln, in der Materie, der GEIST. Und welches Material gebraucht der Künstler? Es sind Flaschen oder auch Kronenkorken, weltweiter Abschaum unserer Lebensweise auf Straßen und Stränden. Ich stelle mir vor, wie der Künstler sich bückt, um sie vom Boden aufzulesen, die Spelzen vom Getreideunserer Zivilisation. Er enthebt sie der Achtlosigkeit oder Verachtung, reinigt, würdigt, ordnet und bindet sie ein in ein Geflecht von Beziehung. Hier, in diesem Gewebe, scheinbar ohne Anfang noch Ende, grenzenlos, schimmert die Schöpfung als Schönheit des Seins.

Quelle: IP 15 – 03/2010

[1] Politisch zwar nicht sehr erfolgreich, nannte er sich zu Recht ‚der Weise’, denn er vereinheitlichte die spanische Sprache und gründete eine Übersetzerschule, die jüdisch-arabisch-antikes Kulturgut übersetzte und damit den Aufbruch des christlichen Abendlandes in die Moderne vorbereitete.

Johanna Schwarz

Mag.phil. Universität Wien in Germanistik und Romanistik. Postgraduate Studies in Psycholgie, Pädagogik, Philosophie in N.Y. Erwachsenenbildung, Hospizarbeit, Integrales Coaching, Entwicklung des Dialog mit inneren Stimmen (DIS).

Lehrt und schreibt über die Entwicklung von Persönlichkeit, Menschenbild, Frauenbild, Kultur

Buch: Das wahre Märchen von Hänsel und Gretel, ISBN 3-935937-36-9