Michael Habecker

Einführung ins Thema

Eines der wesentlichen Beiträge der integralen Theorie und, darin enthalten, der Holon-Theorie, ist die Klärung der Fragen, was ein Ich (Subjektivität), ein Wir (Inter- Subjektivität) und ein Es (Äußeres) ist, und wie sie zueinander stehen. Nachfolgend eine Übersicht.

Ich, Wir und Es sind gleichwertig

Eine erste Feststellung ist, dass alle drei gleichwertig (doch nicht gleich) sind. Das Individuelle ist nicht besser oder schlechter als das Kollektive, und das Innere ist nicht besser oder schlechter als das Äußere. Nimmt man jedoch solche Wertungen vor, landet man bei „Ismen“ wie Individualismus, Kollektivismus oder auch Materialismus. Daher ist es problematisch von einem „höheren Wir“ zu sprechen, wenn man nicht genau erklärt, was damit gemeint ist. Die Wertigkeiten zwischen Ich, Wir und Es, so jedenfalls die Aussage der integralen Theorie, entstehen alleine durch Entwicklung und nicht im Vergleich miteinander. Ein „Wir“, welches Sklaverei verbietet, ist „höher“ (weil weiter entwickelt) als ein „Wir“, welches Sklaverei erlaubt, doch ein Wir ist nicht höher als ein Ich (das wäre ein Kollektivismus). Zwar geht ein Wir in gewisser Weise über das Ich hinaus, doch ohne Ich, d. h. ohne Individuen, die eine Gemeinschaft bilden, gibt es gar kein Wir – ohne Subjektivität keine Inter-Subjektivität.

Ich, Wir und Es sind unterschiedlich

Die integrale Theorie und Praxis differenziert (im Modell der vier Quadranten) die Entwicklungsabfolgen von individuell/ kollektiv und innerlich/äußerlich und vermeidet so schwerwiegende Kategorienfehler, die sich aus deren Vermischung ergeben. Entwicklungshierarchien wie Atome – Moleküle – Zellen – Organismen – Familien – Gemeinschaften – Nationen – Ökosysteme – Biossphäre – Universum sind verbreitet, doch sie machen den gravierenden Kategorienfehler, individuelle und gemeinschaftliche Holons (Teil/ Ganzes) miteinander zu vermischen und zu verwechseln und stapeln dabei meist die kollektive Entwicklung auf die individuelle Entwicklung drauf. Wenn das Kollektive, unter welchem Namen auch immer, jedoch höher ist als das Individuelle (wie z. B. der Mensch), dann ist der Mensch Teil eines Kollektivorganismus, eines Leviathan, dem er sich unhinterfragt unterzuordnen hat.

Entwicklungsunterschiede

Individuelle Holons (wie Menschen) entwickeln sich sukzessive, ohne dabei Entwicklungsstufen überspringen zu können. Dabei sind Regression und Degeneration möglich. Bei der gemeinschaftlichen Entwicklung sind sehr viel größere Entwicklungssprünge in der Aufwärts- als auch in der Abwärtsbewegung möglich (Achterbahn), so z. B. beim Auswechseln einer Regierung (z. B. von demokratisch zu faschistisch oder umgekehrt) oder Revolutionen. Dabei können auch, anders als bei der individuellen Entwicklung, Stufen übersprungen werden (wieder in beide Richtungen).

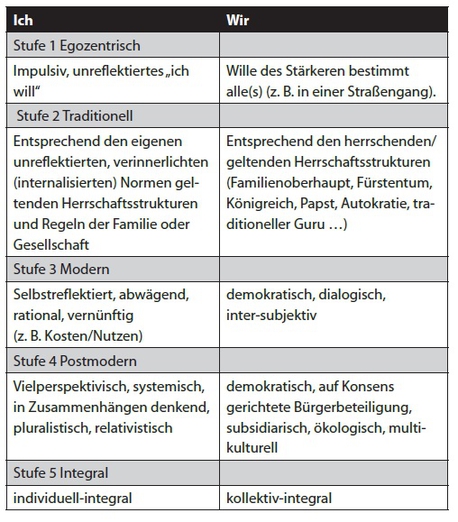

Hier ein einfaches 5-Stufenmodell mit den Unterschieden von Ich und Wir.

Auf der egoistischen Stufe ist die Entscheidungsfindung genau dies: egoistisch. Kleinkinder drücken ihren Willen impulsiv und unreflektiert aus. In Gruppen mit einer egozentrischen Atmosphäre wird sich der Stärkste gegen alle anderen durchsetzen und ihnen seinenWillen aufzwingen, solange bis ein noch Stärkerer kommt.

Auf der traditionellen Stufe haben die Individuen und auch die Mitglieder von Gemeinschaften die gemeinschaftlichen Normen, welche die Gesellschaften, in denen sie leben (Familien, Freundeskreis, Glaubensgemeinschaft, Staat), unreflektiert verinnerlicht und denken und handeln danach. Von diesen Normen und Werten hängt das Leben (und Erleben) in diesen Gemeinschaften ab.

Die moderne Entwicklungsstufe ist gekennzeichnet durch die Reflektion der bisher unbewusst übernommenen Werte und Vorstellung, und führt diesbezüglich zu einer Befreiung des Individuums. Das Individuum kann sich nun freier entscheiden, es ist, bezogen auf die übernommenen Werte, diesen nun nicht mehr ausgeliefert. Damit einhergehend kommen erstmals demokratische Vorstellungen (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) und politische Prozesse zur Anwendung.

Ich, Wir und Es sind gleichwertig

Auf der nächsten, der postmodernen Stufe, die historisch mit der 68er Bewegung entstand, wird der demokratische Impuls weiter fortgeführt und um Elemente wie Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, Minderheitenschutz, Multikulturalität und neue Formen der Entscheidungsfindung ergänzt und erweitert.

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung

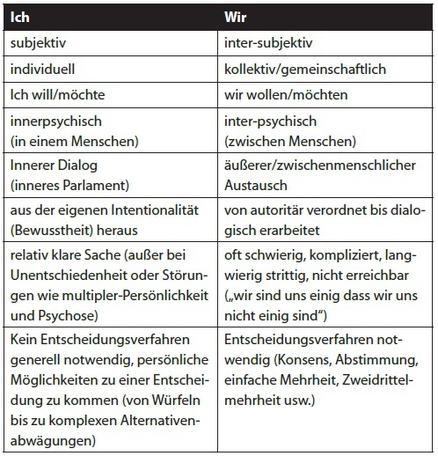

Die Art und Form der Meinungsbildung und Entscheidung ist bei Individuen und Gemeinschaften sehr unterschiedlich. Was bei einem Individuum mehr oder weniger reflektiert innerpsychisch abläuft, und sich dann als Willen und Intentionalität äußert und ausdrückt, „ich will…“ oder „ich werde …“, ist bei einem Wir, welches Individuen als Mitglieder hat, sehr viel komplexer. Ein Wir hat keine Ich-Agenz (oder Intentionalitätszentrum) wie ein Ich. Ein Wir hat kein singulares Ich-Zentrum, aus dem heraus es auf Anfrage seine Meinung äußern kann. Wenn ich zu einer Gruppe von Menschen gehe und Frage „kommt ihr mit zum Baden?“, dann kann mir nicht sofort ein Gruppen-Ich darauf eine Antwort geben. Was dem vorausgehen muss ist ein inter-subjektiver Meinungsbildungsprozess, etwas was es in dieser Form bei einem Ich nicht gibt (abgesehen von einem „inneren Dialog“, bei dem einzelnen Persönlichkeitsanteile in einem Menschen miteinander sprechen, doch dabei handelt es sich um innere Persönlichkeitsanteile und nicht um konkrete Menschen. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich eine innere Stimme in mir unterdrücke und nicht zu Wort kommen lasse, oder ob in einer Gesellschaft Individuen mit abweichenden Meinungen mundtot gemacht werden).

Bei der Gemeinschaftsentwicklung sind viel größere Sprünge möglich – nach oben wie nach unten.

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung sind beim Ich und beim Wir sehr unterschiedlich

Nachfolgend eine stichwortartige Gegenüberstellung der unterschiedlichen Formen von Meinungs- und Entscheidungsbildung bei einem Ich und einem Wir.

Quelle: IP 27 – 2/2014