Bettina Wichers

In der aktuellen Diskussion um Demenz wird deutlich, dass es an umfassenden Demenz-Konzepten fehlt. Die medizinisch-verhaltensorientierten Wissenschaften[2] haben nach wie vor die Deutungshoheit über Demenz, was von verschiedenen Fachleuten, aber zunehmend auch von Menschen, die selbst von Demenz betroffen sind, kritisiert wird.[3] Eine sinnvolle Nutzung von Querverbindungen und Synergien der Vielzahl an Diagnosen, Kriterien, Therapieformen, Betreuungsansätzen und Meinungen scheint mühsam bis fast unmöglich.

Bisher gibt es nur wenige Demenz-Konzepte, deren Rahmen weit genug gefasst ist, um unterschiedliche Erkenntnisse über Demenz miteinander zu verknüpfen und ihre Zusammenhänge strukturiert zu verdeutlichen. Es fehlt der Überblick, eine Metatheorie, die die vorhandenen Erkenntnisse zusammenführt.

Für integral informierte Menschen ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, an dieser Stelle den integralen Ansatz mitzudenken, in der Fachöffentlichkeit rund um Demenz scheint er jedoch noch weitgehend unbekannt. Demenz integral zu betrachten folgt dem Anspruch dessen, was die Integrale Theorie sein will: Eine „Theorie von allem“.[4] Nimmt man diesen Anspruch ernst, ist es konsequent, die Integrale Theorie vor die Herausforderung zu stellen, nicht nur eine vorwärts-aufwärts gerichtete Bewusstseinsentwicklung, sondern auch das Phänomen eines scheinbar regredierenden Bewusstseins anhand ihrer Strukturelemente beschreiben zu können. Hierin liegt aber auch die besondere Herausforderung: Ein Bewusstseinsphänomen, das als besonderes Merkmal die Rückentwicklung des (kognitiven) Bewusstseins hat bzw. zu haben scheint, in einen Ansatz zu übertragen, der sich bisher zumeist durch die Arbeit an der Entwicklung von höheren Bewusstseinsstufen auszeichnet.

Vor einer Anwendung des integralen Modells auf Demenz ist jedoch zu klären, ob sich Demenz überhaupt für eine integrale Betrachtung eignet, deren eine Grundannahme besagt, dass Evolution stets eine zunehmende Komplexität der beteiligten Entitäten beinhaltet. Zuerst einmal scheinen sich die Begriffe Demenz und Entwicklung auszuschließen, da nach der überwiegenden Meinung im Zusammenhang mit dem Phänomen Demenz stets eine Rückentwicklung stattfindet: Eine Rückentwicklung der kognitiven Fähigkeiten von Menschen mit Demenz,[5] zunehmend auch ihrer Einbindung und Teilhabe an der Gesellschaft und organisch eine Rückentwicklung ihrer Nervenzellen und ihres Gehirns. Auch integrale Theoretiker ordnen Menschen mit Demenz im letzten Stadium der untersten Stufe in ihrem Entwicklungsmodell zu.[6] Vereinfachung statt zunehmende Komplexität scheint hier vorzuherrschen. Kann man also ein dem evolutionären Prinzip scheinbar entgegenlaufendes Phänomen mit einem theoretischen Ansatz beschreiben, der eine vorwärts-aufwärts strebende Evolution als Grundbedingung seines Ansatzes sieht?

Eine erste Antwort gibt eine Grundannahme des integralen Ansatzes: „Die Integration widersprüchlicher Aspekte einer Ebene kann jeweils nur von einer höheren Entwicklungsebene aus geschehen.“[7] Demenz ist auf eine Art widersprüchlich: Rückentwicklung (in Form einer neurodegenerativen Erkrankung) geschieht in einem von Entwicklung (in Form zunehmender individueller Bewusstheit wie auch wachsendem Niveau medizinisch-neurowissenschaftlicher Forschung) gekennzeichneten Umfeld, ohne dass die Ursachen für die Rückentwicklung bisher wirklich ergründet werden konnten. Diese Widersprüchlichkeit der Demenz aufzulösen wird vielleicht erst auf einer höheren Entwicklungsebene möglich sein, die alle derzeitigen Kenntnisse einbezieht und transzendiert. Entwicklung zu mehr Komplexität und Tiefe, wie es dem integralen Ansatz entspricht, ist daher in allen Bereichen notwendig, um dem Phänomen Demenz begegnen zu können.

Entscheidend für die Relevanz der Demenz für eine integrale Betrachtung aber bleibt letztlich die Tatsache, dass Demenz ein Prozess ist, der auch (aber nicht nur) in einem bewussten, fühlenden Menschen stattfindet – in seinem Körper, in seinem Bewusstsein, in seinen Beziehungen und in seiner Umwelt. Die betroffenen Menschen bleiben bis zuletzt Menschen im Sinne eigenständiger Personen, auch wenn es darüber unterschiedliche ethische Ansichten gibt.[8] Sie sind und bleiben also individuelle Holons, empfindende Wesen, die Ganze und Teile sind. Somit ist Demenz ein Teil menschlicher Evolution und menschlichen Bewusstseins und kann daher als Holon angesehen werden.

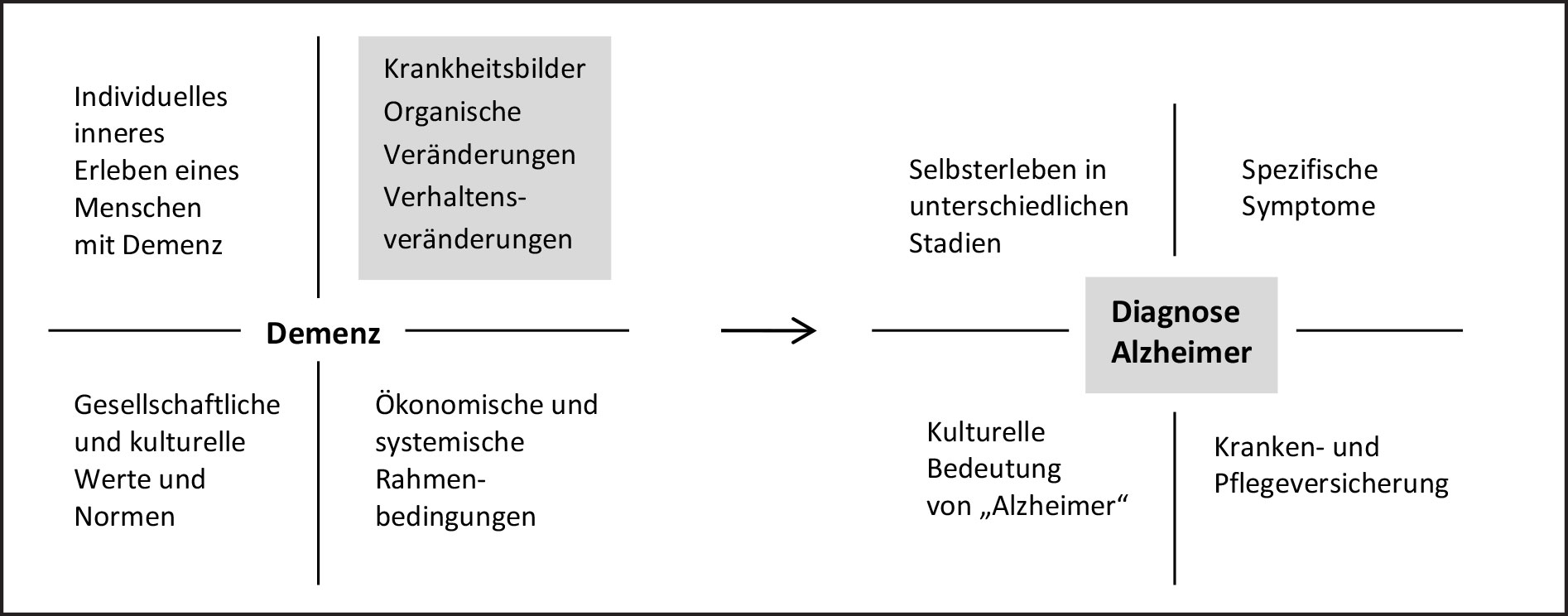

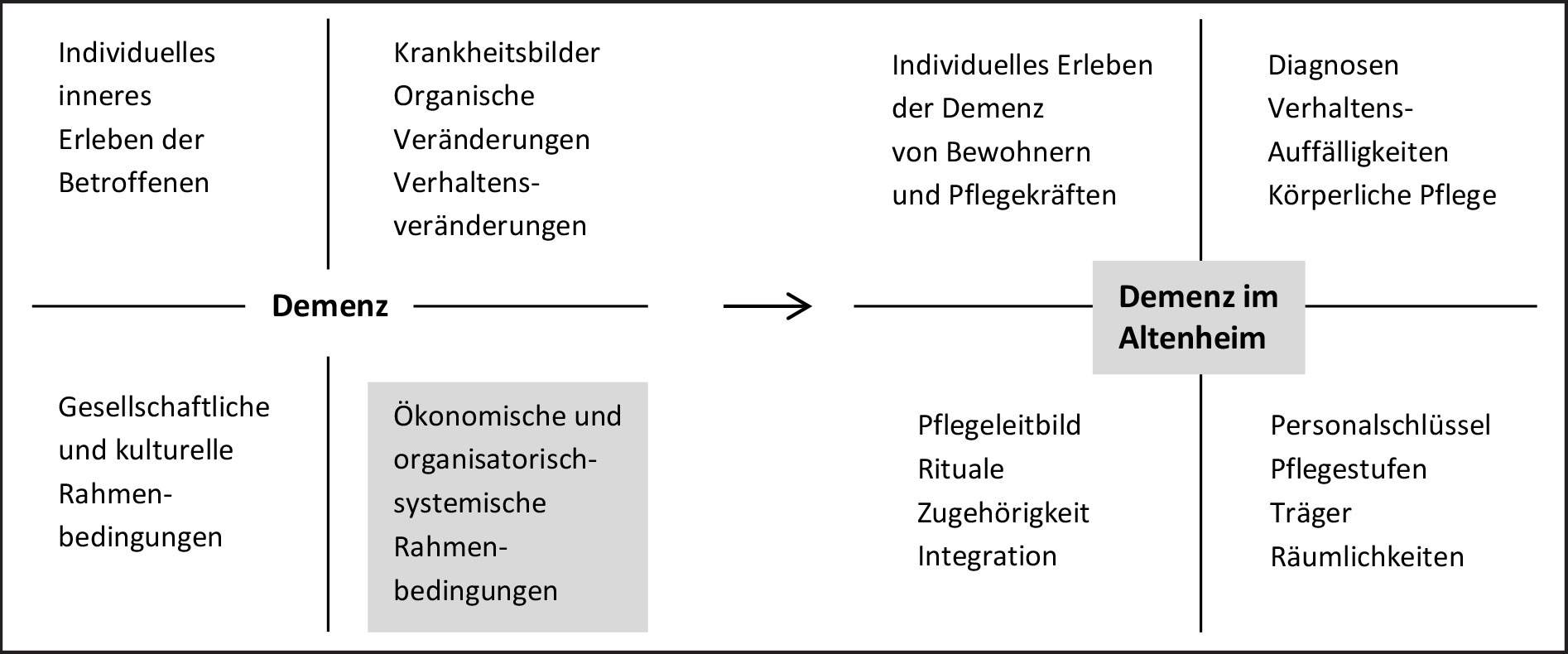

Will man dieses Holon Demenz aber inhaltlich genauer erfassen, zeigt sich die erste Herausforderung, der Komplexität einer (vermeintlichen) Krankheit wie Demenz einen ausreichend tiefen Rahmen zu bieten, der alle Facetten gleichberechtigt erfassen kann. Folgt man der derzeitigen Forschung, die meist nur einzelne Aspekte der Demenz fokussiert, so ist es verführerisch, das integrale Modell nur auf eine Perspektive zu reduzieren und nur eine einzelne Demenzform in den Fokus der Betrachtung zu stellen (Abb. 1), oder die Betrachtung der Demenz auf ein einzelnes System, wie z.B. das Altenheim zu verkürzen (Abb. 2).

Abb.: 1

Abb.: 2

Um Demenz jedoch umfassend beschreiben zu können – und mehr wird zunächst nicht angestrebt – ist ein Demenz-Konzept notwendig, das Raum bietet für viele weitere Aspekte der Demenz: Semantische Bedeutung, kulturelle Rezeption, persönliches Erleben von Menschen mit Demenz, Wahrnehmung Angehöriger, organische Prozesse und medizinische Diagnosen, versicherungsrechtliche und finanzielle Bedeutung, ethische Relevanz und politische Positionen, pharmakologische Therapien oder pflegerische Betreuungskonzepte – letztlich alle Formen in allen Kulturen, alle Betroffenen in allen Systemen.

Für ein derart umfassendes Demenz-Konzept ist eine möglichst offene Definition des Begriffes erforderlich: Demenz wird hier verstanden als ein Phänomen rund um die Krankheitsbilder, die durch die ICD-10 der WHO definiert werden, in all seinen kulturellen, systemisch-organisatorischen, individuellen und organischen Bezügen. Demenz wird dabei ausdrücklich nicht als Krankheit definiert, sondern als Begriff, der derzeit bestimmten mit den ICD-10 Kriterien verbundenen organischen Veränderungen und Verhaltensweisen von betroffenen Menschen zugeschrieben wird. Aus integraler Perspektive ist zu berücksichtigen, dass in diesem Fall Vorgänge des innerlich-individuellen wie äußerlich-individuellen Quadranten durch eine Institution mit weltweitem Einfluss definiert werden, die Definition also bereits einem äußerlich-kollektiven Einfluss unterliegt.

Eine weitere (wörtliche) Klärung des Begriffes Demenz unterbleibt, da jegliche definitorische Annäherung bereits eine Festlegung auf den Fokus eines bestimmten Erkenntnisweges beinhaltet. Die durch die ICD-10-Definition bereits implizierte nominelle (aber nicht inhaltliche) Orientierung an einer medizinischen Definition steht dazu im Widerspruch, der jedoch vorerst nicht aufzulösen ist und folgend mitbedacht werden muss.

Demenz wird folgend als Entität im philosophischen Verständnis betrachtet, die als „unspezifiziertes Dasein von etwas“[9] definiert ist. Demenz als Entität zu begreifen bedeutet, sie als „etwas Da-Seiendes“ anzuerkennen, ohne ihre Natur bereits bestimmen zu können. Eine dermaßen offene Begriffsbestimmung ermöglicht, sich von allen bestehenden Definitionen zu lösen und wirklich offen alle Aspekte einzubeziehen. Ein integrales Demenz-Konzept wird daher verstanden als ein Denkmodell über die Entität Demenz auf der Basis der Integralen Theorie.

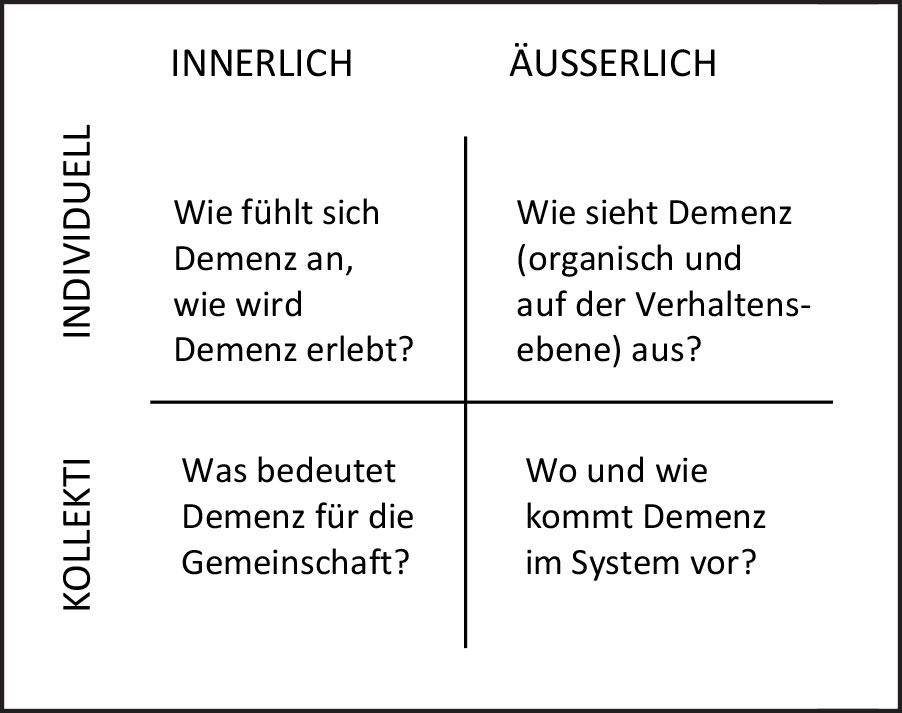

Ziel eines integralen Demenz-Konzepts ist auch die Integration von unterschiedlichen Erkenntnisbereichen, so dass nicht nur akademische Forschungsergebnisse, sondern auch Erkenntnisse nicht-wissenschaftlicher Professionen, Angehöriger und vor allem auch der Menschen mit Demenz selbst, weiterhin beispielsweise mediale Beiträge unterschiedlicher Art (Literatur, Filme, Websites) und Erfahrungen verschiedener Personengruppen mit Demenz einzubeziehen sind. Relevant für den Einbezug der Erkenntnisse und Ergebnisse einer beteiligten Person, Gruppe oder Institution ist nicht zwangsläufig die wissenschaftliche Güte, sondern die Frage, ob die Erkenntnis dem Geltungsanspruch des jeweiligen Quadranten gerecht wird. Das Ideal eines integralen Demenz-Konzepts wäre somit ein Gesamtbild der Entität Demenz, das alle Strömungen einbezieht und die Anteile jedes Beitrags würdigt. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive lassen sich für die jeweiligen Quadranten als Übersicht die in Abbildung 3 aufgeführten Leitwissenschaften identifizieren, die weder vollständig noch alleinvertretungsberechtigt, sondern lediglich exemplarisch zu verstehen sind.

Abb.: 3

Vereinfacht lauten die erkenntnisleitenden Fragestellungen für ein integrales Demenzkonzept:

Abb.: 4

Hier deuten sich die Geltungsansprüche der jeweiligen Quadranten bereits an, unter denen alle weiteren Erkenntnisse zu einem integralen Demenzkonzept verstanden werden müssen:

- Im Bereich des innerlich-individuellen Quadranten geht es um das Erleben einer Demenz von innen her mit dem Geltungsanspruch der Wahrhaftigkeit.

- Im äußerlich-individuellen Quadranten steht Demenz, wie sie in der körperlichen Dimension eines Individuums erscheint, im Mittelpunkt (wissenschaftlicher) Erkenntnis, der Geltungsanspruch ist Wahrheit.

- Bei den innerlich-kollektiven Aspekten steht das „gefühlte Wir“ der Demenz im Mittelpunkt, u.a. mit der erkenntnisleitende Frage, welche kulturellen Bewältigungsformen unterschiedliche Gesellschaften im Umgang mit Demenz entwickeln. Der Geltungsanspruch dieses Quadranten ist Gerechtigkeit.

- Im äußerlich-kollektiven Bereich der Demenz werden objektive, messbare Daten über Strukturen und Artefakte des Systems, in denen Demenz manifestiert ist, erhoben. Entsprechend des Geltungsanspruchs dieses Bereiches, des funktionellen Passens, wird danach gefragt, wo sich Demenz im System konkret auswirkt, und welche strukturellen Anpassungen notwendig sind, um eine Passung der Demenz zu ermöglichen.

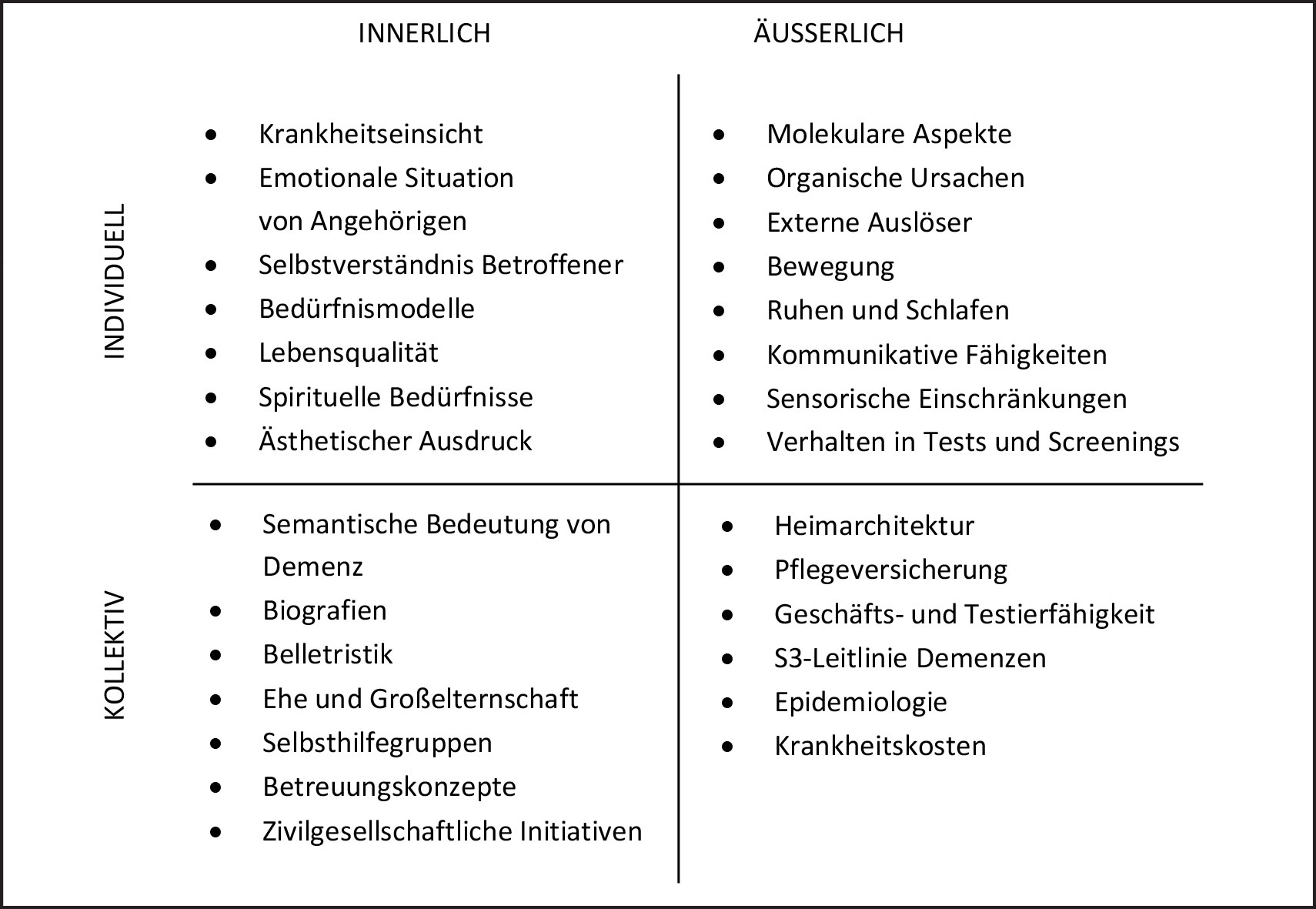

Betrachtet man nach diesen Kriterien die derzeitig dominierenden Erkenntnisbereiche zu Demenz, so ergibt sich mit nur wenigen Eckpunkten eines möglichen integralen Demenzkonzepts ein facettenreiches Bild der Demenz, hier aus Gründen der Vereinfachung und Darstellbarkeit auf die Quadranten/ Dimensionen und Linien der Demenz reduziert:

Und doch ist dieses Bild nur eine Annäherung an ein integrales Demenz-Konzept, das anhand der weiteren Strukturelemente stärker differenziert werden muss.

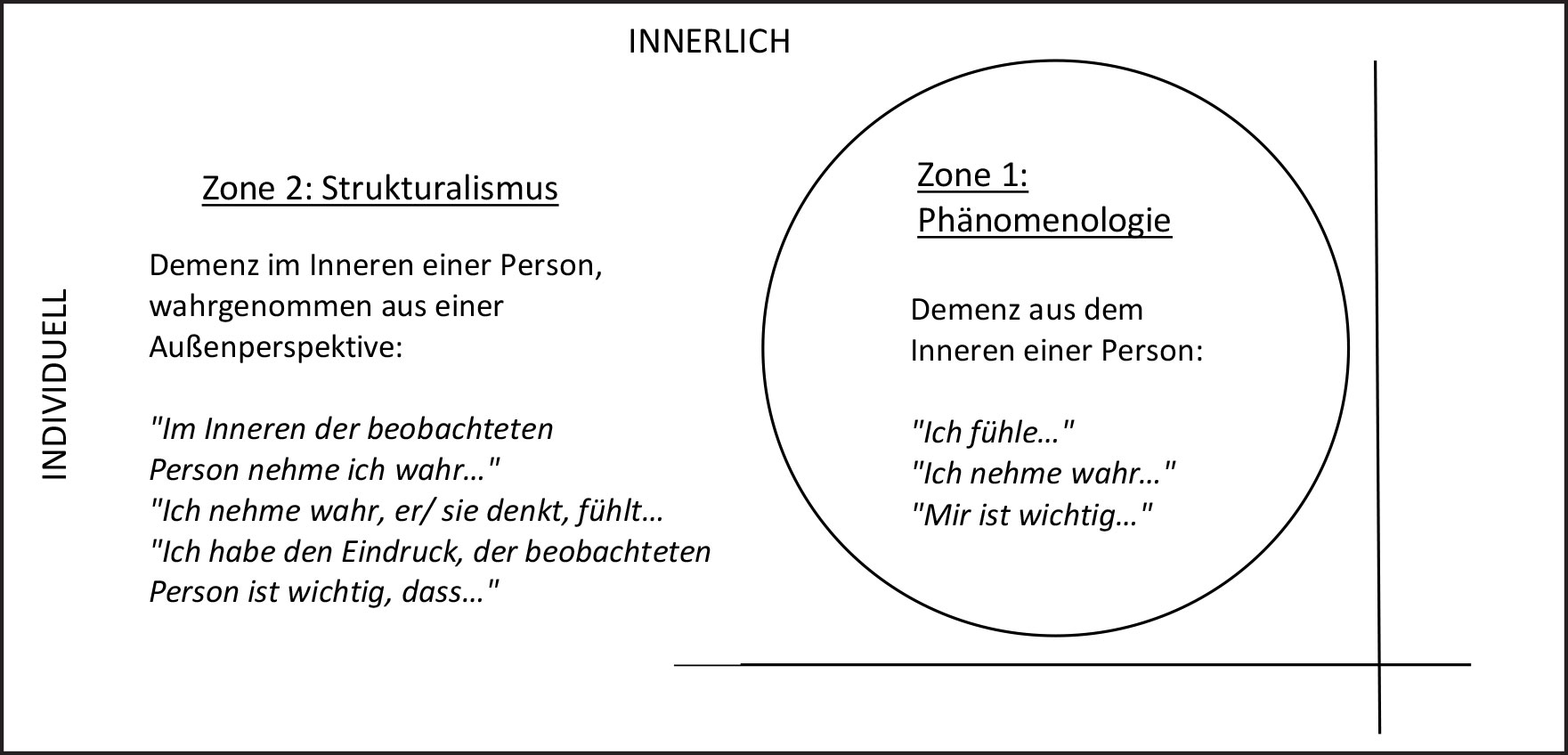

Eine Berücksichtigung der acht Zonen/ Quadrivia, die tiefergehend zwischen der jeweiligen Innen- und Außenperspektive in den jeweiligen Quadranten differenzieren, ist ein weiterer Schritt für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Demenz auf der Basis der Integralen Theorie. Exemplarisch wird in der folgenden Abbildung gezeigt, welche Aspekte sich zeigen, wenn man den oberen linken Quadranten, die innerlich-individuelle Dimension der Demenz, zusätzlich in die beiden Zonen dieses Quadranten differenziert:

Zone 1 erfasst die innerlich-individuelle Dimension der Demenz, wie sie aus dem Inneren des ICHs, der jeweiligen Person selbst heraus wahrgenommen wird. Wissenschaftlich gesehen befindet man sich im Bereich der Phänomenologie, als Daten können autobiografische Berichte von Menschen mit Demenz [10] angesehen werden. Nur ein von Demenz betroffener Mensch kann aus der Introspektion heraus eine wahrhaftige Auskunft darüber erteilen, wie sich Demenz von innen her zeigt und anfühlt. Zone 2 beschreibt die Daten aus dem Inneren eines Menschen, aber aus einer Außenperspektive heraus wahrgenommen und kategorisiert. Als übergeordneter Wissenschaftsbereich wird hier der Strukturalismus genannt, als Daten kommen z.B. Beobachtungen von Angehörigen oder Erhebungen von Pflegenden mithilfe bestimmter Assessmentinstrumente z.B. zur Lebensqualität bei fortgeschrittener Demenz [11] in Frage. Dies sauber zu unterscheiden ermöglicht ein integrales Demenz-Konzept, was zuerst einmal nur theoretischen Wert, in der Folge aber auch einen ganz praktischen Wert haben könnte, wenn man diese Gedanken z.B. auf die derzeit stark propagierte Patientenverfügung für den Fall einer Demenz überträgt: Wer kann den vermeintlichen Willen eines Menschen mit Demenz wirklich erkennen? Wie weit können wir gehen, wenn wir den im orientierten Zustand erklärten Willen eines Menschen nun umsetzen, wo er sich offensichtlich in einem anderen Orientierungszustand befindet?

Ein integrales Demenz-Konzept hebt den perspektivisch-begrenzenden Blickwinkel auf, wie ihn die bisherigen Demenz-Konzepte einnehmen. Die hier skizzierten Überlegungen zeigen, dass in der Zusammenführung unterschiedlicher Erkenntnistraditionen und Wissenschaftsbereiche ein weitreichendes Bild der Demenz entstehen kann, das für alle Perspektiven die grundsätzlich gleiche Anerkennung als relevanten Beitrag zu einem ganzheitlichen Bild von Demenz zeigt. Ein integrales Demenz-Konzept aber macht das Erfassen und Verstehen der Demenz ganz sicher nicht einfacher, weil die Mehrperspektivität uns immer wieder zu neuen Erkenntnissen (oder zumindest zu neuen Fragen) führt, die eine praktische Lösungsfindung, wie sie der Alltag der Demenzbegleitung nun einmal ständig und unablässig erfordert, auch erschweren kann.

Ein integrales Demenz-Konzept kann als Orientierungsrahmen für Praktiker wie Theoretiker hinsichtlich ihres eigenen Standpunkts im Gewebe der Entität Demenz als auch hinsichtlich anderer Standpunkte, Erkenntnisse und Techniken dienen. Es ermöglicht, sich der eigenen Perspektivität bewusst zu werden und auf der Grundlage dieser perspektivischen Wahrnehmung bewusstere Entscheidungen zu fällen.

Literatur

Beck, D. E. & Cowan, C. C. (2008). Spiral Dynamics. Leadership, Werte und Wandel. Bielefeld: Kamphausen.

Becker, S., Kruse, A., Schröder, J. & Seidl, U. (2005). Das Heidelberger Instrument zur Erfassung von Lebensqualität bei Demenz (H.I.L.D.E.). Dimensionen von Lebensqualität und deren Operationalisierung. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 38, 108-121.

Blume, T. (o.J.). Entität. In: Online-Wörterbuch Philosophie: Das Philosophielexikon im Internet. http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main[entry]=283&tx_gbwbphilosophie_main[action]=show&tx_gbwbphilosophie_main[controller]=Lexicon (abgerufen am 25.02.2012).

Mahlberg, R. & Gutzmann, H. (2009). Demenzerkrankungen erkennen, behandeln und versorgen. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.

Rohra, H. (2011). Aus dem Schatten treten. Warum ich mich für unsere Rechte als Demenzbetroffene einsetze. Frankfurt a.M.: Mabuse-Verlag

Taylor, R. (2008). Alzheimer und Ich. Leben mit Dr. Alzheimer im Kopf. Bern: Verlag Hans Huber.

Weinreich, W. M. (2005). Integrale Psychotherapie. Ein umfassendes Therapiemodell auf der Grundlage der Integralen Philosophie nach Ken Wilber. Leipzig: Araki-Verlag.

Wetzstein, V. (2005). Alzheimer-Demenz. Perspektiven einer integrativen Demenz-Ethik. Zeitschrift für medizinische Ethik, 51, 27-40.

Whitehouse, P.J. & George, D. (2009). Mythos Alzheimer. Was Sie schon immer über Alzheimer wissen wollten, Ihnen aber nicht gesagt wurde. Bern: Verlag Hans Huber.

Wichers, B. (2011). Entwurf für ein integrales Demenzkonzept. Unveröffentlichte Masterarbeit im Studiengang Gerontologie an der Universität Erlangen, 2011.

Wikipedia. Entität. [Version vom 25.02.2013]. http://de.wikipedia.org/wiki/Entiät.

Wilber, K. (2001). Ganzheitlich handeln. Eine integrale Vision für Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Spiritualität. Freiamt: Arbor-Verlag.

Wißmann, P. & Gronemeyer, R. (2008). Demenz und Zivilgesellschaft – eine Streitschrift. Frankfurt a.M.: Mabuse-Verlag.

Verweise

1 Der Text basiert auf Auszügen aus: Wichers, B. (2011). Entwurf für ein integrales Demenz-Konzept. Unveröffentlichte Masterarbeit im Studiengang Gerontologie (M. Sc.) an der Universität Erlangen.

2 Wenn im Folgenden von Wissenschaft die Rede ist, ist in der Regel ein akademischer Wissenschaftsbegriff (und damit ein engerer Wissenschaftsbegriff als der in der Integralen Bewegung verwendete) gemeint.

3 Für einen kritischen Überblick siehe z.B. Whitehouse & George, 2009; Wißmann & Gronemeyer, 2008. Einer der ersten Betroffenen, der sich öffentlich äußerte, ist Richard Taylor (2008).

4 Theory of Everything, Originaltitel von Ganzheitlich Handeln, Wilber, 2001.

5 Vgl. hierzu u.a. Mahlberg & Gutzmann, 2009; Wißmann & Gronemeyer, 2008.

6 Vgl. Beck & Cowan, 2008; Wilber, 2001.

7 Weinreich, 2005, 28.

8 Vgl. zur Frage nach dem Personstatus von Menschen mit Demenz Wetzstein, 2005.

9 Wikipedia, Entität; vgl. auch Blume (o.J.)

10 Vgl. z.B. Taylor 2008, Rohra 2011

11 Z.B. das Heidelberger Inventar zur Lebensqualität bei Demenz (H.I.L.D.E), vgl. Becker et al. 2005

Bettina Wichers

ist Diplom-Pädagogin und Gerontologin (M. Sc.) und arbeitet als selbstständige Trainerin und Beraterin im Bereich Altenhilfe und Gerontopsychiatrie. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist dabei die Schulung und Supervision von Mitarbeiterinnen in der Begleitung von Menschen mit Demenz. Bald nach ihrer ersten Begegnung mit Texten von Ken Wilber entstand der Gedanke, Demenz integral zu erforschen. Mit der Masterarbeit „Entwurf für ein integrales Demenz-Konzept“ im Rahmen des Gerontologie-Studiums an der Universität Erlangen liegt nun ein erstes Ergebnis dieser Forschung vor.

Für Kontakte und Anfragen zu einem integralenVerständnis von Demenz:

communicare@t-online.de“>communicare@t-online.de