Michael Habecker und Sonja Student entwerfen in ihrem Buch „Wissen, Weisheit, Wirklichkeit – Perspektiven einer aufgeklärten Spiritualität“ (J.Kamphausen, März 2011) eine Vision zur Versöhnung von Wissen und Weisheit, von Aufklärung und Erleuchtung als Teil EINER Wirklichkeit. Die Illustrationen wurden von unserem Graphik-Designer Uwe Schramm realisiert. Der integrale Methodenpluralismus zeigt dabei eine Landkarte menschlicher Fähigkeiten und bietetOrientierung für ein bewusstes und erfülltes Leben: Voll in der Welt – frei von der Welt. Ken Wilber schreibt dazu: „Ein wichtiges und brandaktuelles Buch über aufgeklärte Spiritualität, das ich mit ganzem Herzen aufs Wärmste empfehle. Ein absolutes Muss.“

Der Nutzen des Integralen Methodenpluralismus für Mensch und Gesellschaft

von Sonja Student und Michael Habecker

Uns Integralen wird oft vorgeworfen, dass wir ein wenig „verkopft“ sind. Und ehrlich gesagt, stimmt das häufig auch. Mit unseren komplexen Theorien versuchen wir, einer komplexen Wirklichkeit gerecht zu werden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass wir oft die Einfachheit jenseits der Komplexität nicht sehen, den tiefen Sinn und die eigentliche Bedeutung hinter den theoretischen Werkzeugen. Wir vergessen, dass es darum geht, uns selbst und unsere Welt verständlicher, bewusster, gerechter und fürsorglicher sowie schöner zu machen. Kurz: Es geht darum, das Wahre, Gute und Schöne zu erkennen, es zu leben und in die Welt zu bringen – mit Leidenschaft für die Entwicklung zu mehr Ganzheit und gleichzeitig mit dem tiefen Wissen, dass alles schon immer vollkommen ist. Dieses Paradox zu leben als eine Einheit von Denken, Fühlen und Handeln bzw. Integrität, ist keine leichte Aufgabe. Dennoch sollten wir es „leicht halten“, um mit Ken Wilber zu sprechen (hold it lightly).

Was ist Integraler Methodenpluralismus (IMP)?[1]

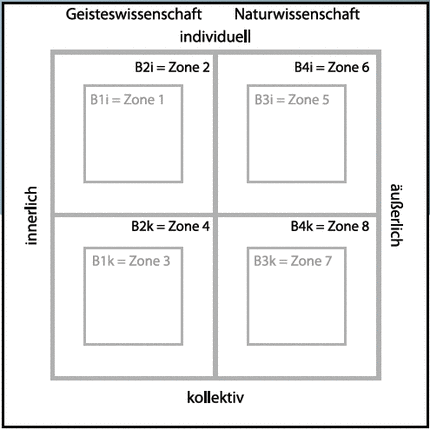

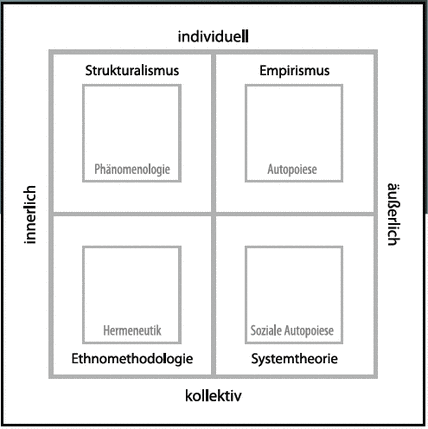

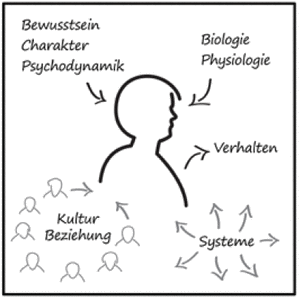

IMP ist der Versuch, das beste Wissen der Menschheit für ein bewusstes und erfülltes Leben nutzbar zu machen. Dieses Wissen steht uns heute in Form der Erkenntnisse über die Innenseite des Lebens und der Wirklichkeit (als den Geisteswissenschaften) und den Erkenntnissen über die Außenseite des Lebens und der Wirklichkeit (als den Naturwissenschaften) als Erfahrungsschatz der gesamten Menschheit zur Verfügung. Das Integrale am Methodenpluralismus ist, dass er nicht alles zusammenhanglos und beliebig nebeneinanderstellt, sondern zu zeigen versucht, wie innere und äußere sowie individuelle und soziale Wissenschaften zusammenhängen und wie sich die Erkenntnisse aus Geistesund Naturwissenschaften ergänzen. Die Geisteswissenschaften beschäftigen sich mit dem individuellen (ICH) und kollektiven (WIR) Inneren und die Naturwissenschaften mit dem individuellen (ES) und kollektiven (SIE) Äußeren.

Die vier Bereiche können jeweils von innen (betrachtet, gefühlt) oder von außen (mit Distanz) untersucht werden, womit wir insgesamt acht Perspektiven oder Horizonte der Betrachtung erhalten. Diese acht Perspektiven stellte Wilber im Jahr 2003 in seinen so genannten Exzerpten erstmals vor, mit dem Anspruch, damit alle bekannten Erkenntnisdisziplinen der Menschheit in ihrem Gesamtzusammenhang darzustellen.

Erkennbar sollten dabei sein:

- die Größe einer jeden Erkenntnisdisziplin (das, was sie erklären und beschreiben kann),

- die Grenze einer jeden Erkenntnisdisziplin (das, was sie nicht erklären und beschreiben kann) und

- der Zusammenhang der Erkenntnisdisziplinen untereinander.

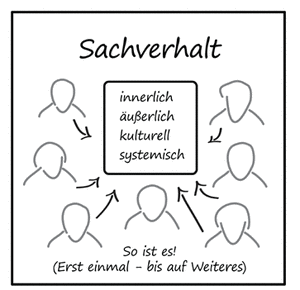

Wissenschaftliche Untersuchung bedeutet dabei einen Dreischritt von 1. Injunktion, Vorschrift, „Kochrezept“, 2. Praxis, konkrete Durchführung und 3. Verifikation und gemeinschaftliche Überprüfung durch eine ausreichende Anzahl kompetenter Menschen (durch Letzteres wird Objektivität erreicht, der Selbsttäuschung entgegengewirkt und ein Sachverhalt bis auf Weiteres oder bis zur Falsifikation bzw. Widerlegung bestätigt).

IMP und Kommunikation

Bei der Kommunikation geht es vor allem und zunächst um den intersubjektiven Bereich, das gegenseitige Verstehen und die geteilte Innerlichkeit. Vor allem die Postmoderne hat das WIR, Zwischenmenschlichkeit und Dialog ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses gestellt. Subjektive Einsichten (ICH-Raum) wie auch die Betrachtung eines Gegenstandes (ES-Raum) können ohne einen anderen und damit „monologisch“ gewonnen werden. Intersubjektive und zwischenmenschliche Erkenntnis jedoch braucht das „Du“, den anderen Menschen oder das andere Wesen. Sie ist wie ein Tanz, der nur gemeinsam getanzt werden kann.

Trotz des Schwerpunkts auf dem intersubjektiven Bereich, spielen auch die anderen Dimensionen unseres Seins eine wichtige Rolle bei der Kommunikation, und es gibt Wechselwirkungen zwischen ihnen. Wir sind zwar soziale Wesen von Anfang an, aber wir sind auch Individuen mit einem einzigartigen Innenraum, den nur wir bewohnen mit unserer je eigenen Geschichte, unseren Lebenserfahrungen, Fähigkeiten und Talenten, mit unseren persönlichen „Macken“ und kollektiven Schatten, unseren schon verwirklichten und den noch nicht entfalteten Potenzialen. All das wirkt sich auf unser Kommunikationsvermögen aus: wie wir uns klar und ohne Projektionen ausdrücken (Selbstkompetenz), wie wir andere verstehen und sie unterstützen (Sozialkompetenz) und wie wir durch Weltverstehen dem Gesprächsgegenstand und seiner angemessenen Präsentation (Fach- und Methodenkompetenz) gerecht werden. Und wir müssen bei einer ganzheitlichen Sicht auf Kommunikation unsere gemeinsame Umwelt berücksichtigen: die Kommunikationsstruktur („soziale Software“ oder die innere Logik der Gesellschaft und die von Systemen) und die Kommunikationstechniken (z. B. „soziale Hardware“ wie das Internet).

Diagramm 1 und 2: Hauptperspektiven des In-der-Welt-Seins und ihre Erkenntnisdisziplinen. Die Abkürzungen im Diagramm bedeuten: B1: Phänomenologie (das Innerliche von innen); B2: Strukturalismus (das Innerliche von außen; B3 Autopoesis (das Äußerliche von innen); B4: Empirismus, Systemtheorie (das Äußerliche von außen); i=individuell, k=kollektiv

Die acht Perspektiven oder Linsen der Kommunikation

Werfen wir nun einen Blick auf Kommunikation aus diesen acht Perspektiven oder (Wahrnehmungs)Linsen. Die folgende Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll nur einen kleinen Geschmack dieser acht Möglichkeiten geben, unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte und real vorhandene Dimensionen unseres Seins zu richten. Wir betrachten ein Ereignis aus unterschiedlichen und aufeinander nicht reduzierbaren Perspektiven, mit dem Ziel, mehr Bewusstheit und Mitgefühl zu leben und weniger Schaden für uns selbst und andere anzurichten.

1: Was (welche Phänomene) nehme ich wahr?

Oberer linker Quadrant (Ich- oder Innenraum) Gegenstand der Geisteswissenschaften: Phänomenologie, Psychologie, Spiritualität individuell – das Innerliche von innen gefühlt, phänomenologisch (Zone 1, B1i)

Wir können von uns nur das kommunizieren, was wir in uns wahrnehmen. Welche Phänomene tauchen in unserem eigenen Bewusstseinsraum auf? Sind wir uns unserer Gedanken und Konzepte gewahr? Nehmen wir unseren Körper, unsere Energie, unsere Gefühle während eines Dialogs oder Vortrags wahr? Welche Inhalte unseres Ich-Raums sind verdrängt (Schatten) und werden auf andere projiziert? (z.B.: Warum treffe ich immer und allerorten so viele aggressive Gesprächspartner, obwohl ich sooo nett bin?). In welchem Zustandsbewusstsein kommuniziere ich, bin ich energetisch präsent, kann ich Phänomene aus dem grobstofflichen, subtilen und kausalen Bereich wahrnehmen, und wer ist es, der oder die all das wahrnimmt? Wie weit ist mein Zeugenbewusstsein entwickelt? Kann ich bei einer Kommunikation zugleich voll präsent im relativen manifesten Bereich und zugleich ein leerer Raum von Freiheit und Fülle sein?

2. Durch welche Struktur-Linsen nehme ich wahr?

Oben links: oberer linker Quadrant (Ich- oder Innenraum) Gegenstand der Geisteswissenschaften: Strukturalismus, Entwicklungstheorie Individuell – das Innere von außen beobachtet, strukturalistisch (Zone 2, B2i)

Welche Phänomene wir wahrnehmen und darüber kommunizieren können, hängt von der Höhe unserer eigenen Entwicklung, unserer Entwicklungsstruktur und der entsprechenden Weite unserer Perspektive, aber auch von unseren Persönlichkeitsstrukturen oder unserer Typologie ab. Dabei sind Typologien (wie z.B. introvertiert/extrovertiert; autonomie-/beziehungsbetont; visuell/ auditiv/kinästhetisch; denken/fühlen/handeln) gleichwertig, Entwicklungsstrukturen wie egozentrisch/soziozentrisch/ weltzentrisch sind hingegen holarchisch, d. h. sie stellen Entwicklungshierarchien dar. Bei den Entwicklungsholarchien ist es wichtig wahrzunehmen, auf welcher Ebene wir uns mit dem oder der anderen auf einen gemeinsamen inneren Kommunikationsraum beziehen können. Wo steht der andere, wo kann ich mich mit ihm oder ihr verbinden, wo rede ich über seinen oder ihren Horizont hinweg, wo ist das, was der Andere sagt, mir „zu hoch“? Bei Kindern stellen wir uns meist intuitiv auf ihre Entwicklungsebene ein, bei Erwachsenen fehlt uns oft ein Verständnis von Entwicklungsstrukturen wie sie z. B. von den Entwicklungspsychologen Prof. Robert Kegan oder Dr. Susanne Cook-Greuter (Harvard) erforscht und gelehrt werden. Im integralen Kontext kann das dazu führen, dass eine missionierende AQAL-Sprache Menschen ausschließen und abwerten kann, statt uns zu helfen, uns mit ihnen auf der angemessenen Ebene zu verbinden.

3. Welche kollektiven Phänomene nehmen wir wahr?

Unterer linker Quadrant (intersubjektiver oder Wir-Raum) Gegenstand der Geisteswissenschaften: Hermeneutik Kollektiv – das Innerliche von innen gefühlt, phänomenologisch (Zone 3, B1k)

In der Innenansicht einer Gemeinschaft oder eines Dialogs betrachten wir die inneren Phänomene unmittelbar. Wir fühlen uns (oder auch nicht ) als Teil einer Beziehung und eines „Wir“, wir verstehen und fühlen gemeinsam Bedeutungen und Wert(e). Können wir die anderen im Dialog fühlen? Wie erleben wir das Miteinander mit einem geliebten Liebespartner, einem konkurrierenden Mitbewerber, einer engagierten Arbeitskollegin oder nahen und fernen Familienmitgliedern? Auch verdrängte Themen aus der Familiengegenwart und –geschichte bis hin zu nationalen Traumata wirken oft unbewusst in das gefühlte Beziehungsfeld hinein. Diese kollektiven Schatten können aktuelle Beziehungen stören und z. B. in Aufstellungen gefühlt, sichtbar und durch kompetente Interpretation und einfühlsamen Dialog bewusst gemacht werden.

4. Durch welche kollektiven Linsen nehmen wir wahr?

Unterer linker Quadrant (intersubjektiver oder Wir-Raum) Gegenstand der Geisteswissenschaften: Ethnomethodologie, Entwicklungsstrukturalismus, Kollektiv – das Innerliche von außen beobachtet, strukturalistisch, (Zone 4, B2k)

Oft bemerken wir die kollektiven Linsen und „mind sets“ der eigenen persönlichen Subkulturen oder der Nationalkultur nur durch die Begegnung mit anderen Kulturen und Gemeinschaften. Was vorher selbstverständlich und gegeben schien, ist plötzlich relativiert und wird als kulturell vereinbart und gewachsen erkannt. Durch die Außenansicht kultureller Differenzen oder Entwicklungsdifferenzen nehmen wir Abstand zum Gegebenen und erkennen so Strukturen, Muster und Gewohnheiten. Um den Umgang mit dem Fremden, Anderen und von uns Verschiedenen zu verbessern, studieren und erlernen wir die Sprach- und Kommunikationsgewohnheiten der anderen und erweitern dadurch unseren Horizont. Antworten auf die Frage der Entwicklung von Strukturen liefern uns die Strukturalisten der Wir-Räume, also diejenigen, die gemeinschaftlich geteiltes Erleben von außen betrachten und beschreiben (z.B. Jean Gebser mit seinen Stufen von archaisch, magisch, mythisch, rational und integral). Eine Gesellschaft oder Organisation, die mehrere Entwicklungsebenen umfasst, muss zum gesellschaftlichen Zusammenhalt ihre Kommunikation auf all diese Ebenen abstimmen (bei uns sind dies die Hauptebenen traditionell, modern und postmodern).

5. Wie tickt unser Organismus, die innere Logik der Wahrnehmung?

Oberer rechter Quadrant (Es- Raum) Gegenstand der Naturwissenschaften: Neurobiologie, Kognitionswissenschaften, Autopoesis |Individuell – die innere Logik des Äußerlichen (Zone 5, B3i)

5. Wie tickt unser Organismus, die innere Logik der Wahrnehmung?

Oberer rechter Quadrant (Es- Raum Gegenstand der Naturwissenschaften: Neurobiologie, Kognitionswissenschaften, Autopoesis |Individuell – die innere Logik des Äußerlichen (Zone 5, B3i)

biologische Logik? Wie hängen Wahrnehmung und Reizleitung zusammen? Wie können wir andere nicht nur über die Kognition, sondern auch emotional erreichen? Wie bereiten wir Informationen so auf, dass sie wirksam sind und „ankommen“? Durch die Linse 5 wird der Mensch als ein autopoetisches, sich selbst ständig neu erschaffendes System betrachtet mit einer eigenen „biologischen Software“.

6. Wie sieht unser individuelles Kommunikationsverhalten aus?

Oberer rechter Quadrant (ES- oder Körper- und Verhaltensraum) Gegenstand der Naturwissenschaften: Verhaltenswissenschaft, Empirismus Individuell – die Außenseite eines (äußeren) Objekts (Zone 6, B4i)

Hier geht es um das, was äußerlich sichtbar oder hörbar ist: um sprachliches Verhalten (Stimme, Betonung, Lautstärke, Rhythmus, sprachlicher Ausdruck, Anschaulichkeit, Körpersprache mit Gestik, Mimik und Positionierung im Raum und „standing“). Stimmt der Inhalt des Gesprächs oder Vortrags mit dem körperlichen Ausdruck überein oder widersprechen sich die Botschaften? Gezielte externe (z. B. videounterstützte) und Eigen-Beobachtung unserer Außendarstellung können die Kongruenz von Außen und Innen erhöhen und uns für mögliche Schattenaspekte in unserer Eigenwahrnehmung sensibilisieren. Auch die Wahrnehmung des Verhältnisses von äußerlichen Standorten (meine Position zum Gesprächspartner im Dialog, bei einer Beratung, auf der Bühne) im Verhältnis zu inneren Standpunkten kann unser Unterscheidungsvermögen schulen.

7. Wie nehmen wir unsere Kommunikation als soziale Software wahr?

Unterer rechter Quadrant (SIE-Raum oder Logik des Systems) Gegenstand der Naturwissenschaften: Soziale Autopoesis Kollektiv – die Innenseite des Äußeren (Zone 7, B3k)

Die siebte Linse schaut von außen in das Innere sozialer Systemen und deren autopoetische Selbstreproduktion und beschäftigt sich mit der Frage, was Systeme letztlich im „Inneren“ zusammenhält. Für Niklas Luhmann, einen der herausragenden Vertreter der sozialen Autopoesis, ist Kommunikation die soziale Software einer Gesellschaft. Luhmann untersuchte, wie durch Kommunikation in Gemeinschaften Sinn und Bedeutung entstehen, sich entwickeln und weitervermittelt werden. Um ein System, eine Gesellschaft, eine Firma, eine Institution zu verstehen, müssen wir ihre Kommunikationsstruktur kennen. Diese innere Logik des Gesamtsystems hat einen starken Einfluss auf die individuelle und kulturelle Kommunikation. Was darf in diesem System öffentlich kommuniziert werden, was ist tabu?

8. Welche Rolle spielen Kommunikationssysteme und Technik?

Unterer rechter Quadrant (Sie-Raum oder das Außen des Systems) Gegenstand der Naturwissenschaften: Systemtheorie, Technik Kollektiv – die Außenseite des Äußeren (Zone 8, B4k)

Hier finden wir die sichtbare Oberfläche des Äußeren: das äußere Verhalten eines Systems als Ganzes. Bei der Kommunikation sind hier vor allem die Kommunikationstechniken zu nennen, die unser individuelles und kollektives Kommunikationsverhalten stark beeinflussen. Neue Medien und Technologien wie Computer, Internet, iPhone, Twitter, Kommunikations-Netzwerke wie Facebook oder Xing haben unsere Welt (zuerst äußerlich, aber zunehmend auch innerlich) in wenigen Jahren radikal verändert – mit neuen Möglichkeiten und Gefahrenzonen. Auch die Arbeit des Integrale Forums verändert sich dadurch. So werden wir ab Frühjahr nicht nur unsere Zeitschrift „integrale perspektiven“ und unser Online-Journal „integral informiert“ herausgeben, sondern mit der Webseite „Integrales Leben“ eine zusätzliche Informationsplattform schaffen. Unsere Salons und der Vorstand des IF haben mit internen Telefonkonferenzen in den letzten Jahren einfachere und preiswertere Wege gefunden, sich jenseits geografischer Grenzen länderübergreifend untereinander und mit unseren amerikanischen Partnern zu verständigen und so zu einer weltzentrischen Zusammenarbeit zu kommen.

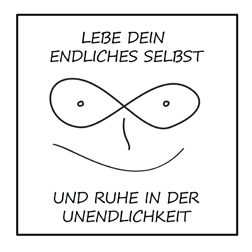

0. Der Raum, in dem alle Perspektiven erscheinen

Eine integrale Sicht auf Kommunikation umfasst auch den Raum jenseits aller Perspektiven, den Seinsgrund, aus dem alle Perspektiven hervorgehen. Aus diesem EINEN erscheinen die VIELEN, mit all ihren verschiedenen Perspektiven und sind doch zugleich EINS, Grund und Ziel und Gegenwärtigkeit. Sprachliche Kommunikation kann hier nur ein Fingerzeig auf etwas jenseits der Sprache und des Verstandes sein, als ein blasses, aber notwendiges Hilfsmittel für etwas Unausdrückbares, das dennoch durch Sprache – technisch, philosophisch oder poetisch – ausgedrückt werden muss.

Integrale Kommunikation

Integrale Kommunikation will durch die Berücksichtigung der wesentlichen Perspektiven unseres Seins der Komplexität und Vielfalt unseres Lebens gerecht werden. Alle Aspekte sind wertvoll und wichtig. Und sie will zugleich die Einfachheit jenseits der Komplexität verwirklichen. Das Erlernen einer aufgeklärten und multiperspektivischen Kommunikation und eine spirituelle Praxis sind die Voraussetzungen dafür, Bewusstheit, Freiheit und Mitgefühl für uns selbst und unser Zusammenleben intuitiv zu verwirklichen und gelingen zu lassen. Vielleicht lässt sich das Einüben der acht Perspektiven oder Linsen der Wahrnehmung mit dem Erlernen der Gangschaltung beim Autofahren vergleichen. Bevor wir alle acht Gänge mühelos beherrschen, üben wir sie einzeln und nacheinander, dann im flexiblen Fluss des Fahrens, bis sie zu einer zweiten Natur geworden und in ein FAHREN münden. Ziel und Weg dieser Praxis sind die Freiheit und Klarheit von und in der Kommunikation sowie die Fülle und das Mitgefühl bei der Berührung im Wunder des Wir.

[1] (In unserem Buch „Wissen, Weisheit, Wirklichkeit“ beschreiben wir den IMP als „aufgeklärte Aufklärung“ und sein Verhältnis zur aufgeklärten Spiritualität ausführlich.)