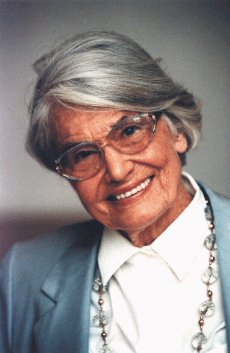

Zum Tod von Elisabeth Noelle

Michael Habecker

Am 25. März 2010 ist Elisabeth Noelle[1] gestorben. Sie gilt als Pionierin der Demoskopie in Deutschland, und damit auch als Pionierin der Erforschung eines „Wir“ durch Meinungsforschung. Derzeit wird besonders in spirituelle Kreisen gerne über das Wir gesprochen, vorzugsweise über ein höheres Wir (siehe hierzu den Beitrag „Ein höheres Wir?“). Dabei ist es wesentlich zu verstehen, was ein Wir überhaupt ist, und wie man es erforschen und beschreiben kann. Der nachfolgende Beitrag[2], der sich am Buch Alle, nicht jeder von Elisabeth Noelle orientiert, liefert dazu Anregungen.

Der Frage „wer bin ich?“ gehen wir Menschen seit Jahrtausenden nach, und es wurden in den unterschiedlichen Kulturen und zu den verschiedenen Zeiten eine große Anzahl von Übungen und Methodiken zu ihrer Beantwortung entwickelt und Antworten formuliert. Die Erforschung der objektiven Seite der Dinge – „was ist es?“ – wird seit der Zeit der Aufklärung intensiv und systematisch betrieben, und es ist – nach langen Auseinandersetzungen – mittlerweile auch bei den Religionen und den spirituellen Traditionen allgemein akzeptiert, dass die objektive Perspektive – neben der Vertiefung subjektiver individueller Einsichten – ein bedeutender Teil der Bewusstwerdung ist.

Die Frage „wer sind wir?“ hingegen wird noch nicht so lange gestellt, die ersten systematischen Antworten darauf sind nicht sehr alt, und die Forschung im Bereich von Intersubjektivität wird erst seit wenigen Jahrzehnten wissenschaftlich vorangetrieben.

Ich möchte im Folgenden am Beispiel der Demoskopie[3], einer (von vielen) Methodiken zur Betrachtung und Untersuchung eines „Wir“, die Bedeutung dieser Sichtweise erläutern. Das klingt erst einmal merkwürdig: Wie soll etwas, was in der öffentlichen Wahrnehmung zum Teil mit Attributen wie „abstrakt“, „über einen Kamm geschert“, „Kaffeesatzleserei“, „Zahlenakrobatik“ „Meinungsmanipulation“ usw. bezeichnet wird, zur Bewusstwerdung, ja sogar zur (spirituellen) Entwicklung beitragen können?

Die – von der individuellen Perspektive aus gesehen – Ungewöhnlichkeit dieser Sichtweise kann man sich an folgendem Lotteriebeispiel klar machen: Wie kommt es, dass obwohl

a) niemand weiß, wie viele Menschen z. B. in der kommenden Woche einen Lotterieschein ausfüllen, und

b) niemand weiß, welche Zahlen oder Wetten sie dabei abgeben und welche Absichten sie dabei haben, und

c) niemand weiß, was letztendlich für Zahlen gezogen werden oder für Ergebnisse herauskommen,

wie kommt es also, dass es trotz all dieser Ungewissheiten und prinzipiell unbestimmbarer Ereignisse sich bereits im Vorhinein ausrechnen lässt, wie viel – im Durchschnitt und auf lange Sicht – der eingezahlten Beträge von der Lotterie ausgeschüttet, und wie viel einbehalten werden. Dies hat etwas von Zauberei und Magie, oder auch, wenn man will, von einem Wunder oder göttlichem Wirken. Obwohl – mit anderen Worten – das individuelle Verhalten (oder auch die individuelle Meinung und Intention) unbestimmt ist, lässt sie sich doch kollektiv bestimmen, und – mit einer gewissen, ebenfalls bestimmbaren und berechenbaren Fehlerwahrscheinlichkeit – voraussagen, z. B. bei bevorstehenden Wahlen. Das ist – von der subjektiven Perspektive aus betrachtet – ganz erstaunlich. Es scheint den freien, individuellen Willen zu relativieren, und es ist daher kein Wunder, dass diese Art von Betrachtung erhebliche Mühe hatte sich durchzusetzen, bis in die heutige Zeit hinein. Sie erfordert einen grundsätzlichen „Perspektivwechsel“. Dazu schreibt die Gründerin des ersten deutschen Meinungsforschungsinstitutes, Frau Elisabeth Noelle-Neumann[4]: „Als ich die 1963 veröffentlichte Fassung dieses Buches schrieb, wusste ich noch nicht, wie extrem schwer es Menschen, und ganz speziell auch Intellektuellen, fällt, diesen Wechsel der Perspektive vom Individuum zur nur durch Merkmale zusammengeklammerten abstrakten Gruppe zu vollziehen.“[5] (18). Oder: „Das Befremdliche des Verfahrens insgesamt – durch die Befragung einiger hundert oder einiger tausend Menschen das Verhalten oder die Meinung von Millionen aufzudecken – braucht kaum besonders ins Bewusstsein gebracht zu werden.“ (28)

Interessant sind dabei auch die Hinweise auf die Historie der Schwierigkeiten, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. „Im Alten Testament findet sich ein Hinweis, dass die auf den Menschen gerichtete statistische Tätigkeit als bedenklich empfunden wurde. Die Veranstaltung einer Volkszählung durch David wurde von Gott durch eine Pest, die 70.000 Tote forderte, gestraft (2. Samuel, 24, I. Chron. 21)“. (31) Ob es sich um die Feststellung einer Sterbestatistik, oder um die erstaunlichen Regelmäßigkeiten scheinbar willkürlicher und von der individuellen menschlichen Intentionalität abhängigen Handlungen wie Eheschließungen, Geburten oder Verbrechen handelt, der Kontrast zwischen dem (individuell) Unvorhersehbaren einerseits, und offenkundigen (kollektiven) Gesetzesmäßigkeiten andererseits hatte – zumindest in der Vergangenheit, und in der Zeit des Beginns von Statistiken und Aussagen über Menschen –, etwas Unheimliches. Manche sahen darin Teufelswerk, andere hingegen „Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechtes aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen“[6] Noelle-Neumann zitiert in ihrem Buch auch eine Kritik an der repräsentativen Meinungsforschung aus der jüngeren Zeit, von Siegried Unseld, einem früheren Chef des Suhrkamp Verlages: „Ich selbst bin nicht gefragt worden, also kann man über meine Meinung überhaupt nichts sagen. Gleich mir sind 99,9 Prozent der Bevölkerung nicht gefragt worden, also kann man auch über die Meinung dieses Teils der Bevölkerung nichts sagen“ (41). Genau darin liegt das Missverständnis bei diesem Perspektivwechsel. Repräsentative Umfragen sagen eben nichts über ein Individuum aus, dafür jedoch umso mehr über ein Kollektiv: Alle, nicht jeder. Diese Kollektivinformationen wiederum lassen sich, auch mit noch so intensiver individueller Nachforschung wie Introspektion oder Meditation niemals ermitteln, und werden auch nicht durch die objektivierenden Wissenschaften zum Vorschein gebracht. Man benötigt dazu andere, und zwar auf die Intersubjektivität gerichtete Methoden und Instrumentarien.

Wozu braucht man derartige Aussagen überhaupt? Sind Berechnungen wie die der durchschnittlichen Lebenserwartung beispielsweise zu irgendetwas nutze, oder sind es lediglich Spielereien, wenn man z. B. unter www.novafeel.de/lebenserwartung-berechnen.php Geburtsdatum und Geschlecht eingibt, und einem dann der Computer sagt, wie lange man noch zu leben hat?[7]

Die Bedeutung derartiger Informationen wird einem schnell klar, wenn man bedenkt, dass überall dort, wo es um Entscheidungen für eine Gemeinschaft, also für ein „Wir“ geht, dass dort auch (korrekte) Aussagen über dieses Wir und seine äußeren und inneren Merkmale von entscheidender Bedeutung für die Qualität derartiger Entscheidungen sind. Praktisch ausnahmslos alle politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen, d.h. alle sozialen und kulturellen Entscheidungen in Gemeinschaften, ob groß oder klein, fallen darunter, von einer Beziehung und Familie über einen Kleingartenverein und ein Unternehmen bis hin zu Entscheidungen von Nationen und den Vereinten Nationen. Sie alle sind in ihrer Entscheidungsfindung abhängig von Informationen über die Gemeinschaft, um die es geht, im Falle der Vereinten Nationen die gesamte Weltgemeinschaft. Diese Informationen können nur durch geeignete Methodiken der Betrachtung eines „Wir“ erbracht werden, und nicht durch die einzelne, individuelle Perspektive. Die Anwendung einer individuellen Sichtweise auf eine Gemeinschaft, ohne diese als Gemeinschaft selbst zu betrachten und zu befragen, wird zu Recht mit Totalitätsherrschaften in Verbindung gebracht, bei denen sich ein „Wir“ einem „Ich“ bedingungslos unterzuordnen hat: „Führer befiehl, wir folgen“[8]. So ist es auch kein Zufall, dass die Widmung des Buches Alle, nicht jeder lautet:

„Für Erich Peter Neumann, Pionier der politischen Umfrageforschung.

Er hoffte, dass die Demoskopie helfen würde, die Demokratie besser zu verteidigen als es vor Einführung der Demoskopie am Anfang der dreißiger Jahre beim Zusammenbruch der Weimarer Republik möglich war.“

Hier liegt die Größe und Bedeutung dieser Betrachtungsweise: Wir lernen uns kennen und erleben uns als eine Gemeinschaft von Individuen, die bei aller individueller Unterschiedlichkeit sehr viel gemeinsam haben, und diese Gemeinsamkeiten haben in den Sprachen in Form der Personalpronomina ihren Niederschlag gefunden, wenn wir sagen „wir …“ oder „unser …“. Wenn es einen Gott gibt, dann gibt es ihn oder sie oder es auch als Plural, als eine Gemeinschaft und ein Miteinander, und die Entdeckung dieses gemeinschaftlichen Miteinanders gehört zu den aufregendsten Abenteuern der Bewusstwerdung.

Diese Perspektive führt uns über eine ausschließliche Ichbezogenheit hinaus[9], und lädt uns dazu ein, uns als Mitglieder von Gemeinschaften und Teilen von Systemen zu sehen und so zu Erkenntnissen zu gelangen, die wiederum entscheidend sind für die Art und Weise, wie wir uns verwalten, regieren und wie wir miteinander umgehen. Diese Informationen über uns wirken dann auf uns selbst zurück, auf unser individuelles Bewusstsein und Verhalten, und damit ist die Wissenschaft des „Wir“ – wie jede andere Wissenschaft auch – nicht nur eine beschreibende Wissenschaft, sondern eine, die in ihrem Vorgehen und durch ihre Ergebnisse auch gestaltet und einen aktiven Entwicklungsbeitrag leistet. Von der Entscheidung über einen gemeinsamen Urlaub einer Familie bis hin zu der Entscheidung, ob die Vereinten Nationen Truppen in ein Land schicken und dort auch militärisch aktiv werden – immer geht es dabei um die Frage, was wir wollen oder was das Beste für uns ist. Um dies jedoch entscheiden zu können, müssen wir zuerst wissen „wer wir sind“. Dabei helfen uns Methodiken wie die der Demoskopie.[10]

Was kann man damit konkret anfangen?

Wir alle leben in unterschiedlichen Beziehungen und Gemeinschaften und verwenden bei deren Beschreibung die erste Person plural: „Wir …“ oder wenn wir uns auf andere Gemeinschaften beziehen: „Die [plural] …“. Dabei können wir uns die Frage vorlegen, ob wir hier wirklich wissen, worüber wir reden, oder lediglich eine subjektive Vorstellung aus unserem individuellen Bewusstsein auf eine Gemeinschaft projizieren. Weiterhin können wir uns auf die Suche nach Wahrheit in diesem Bereich machen, indem wir z. B. echte repräsentative Aussagen von anderen Aussagen unterscheiden, und nur erstere zur Beschreibung von „Wirs“ verwenden, und natürlich sollten wir die Menschen, die wir zu unserem „Wir“ zählen, zuerst nach ihrer Meinung fragen, bevor wir in ihrem Namen Aussagen treffen wie: „Wir sind der Meinung, dass …“. Schließlich geht es auch darum, Entwicklung, Spiritualität und Bewusstwerdung nicht nur aus der Ich-Perspektive zu betrachten, sondern auch das „Wir“ (und Es) mit einzubeziehen, unser Miteinander, die Gemeinschaft dessen, wer und was „Wir“ sind.

Die kollektive „Psychologie“ ist ebenso wenig vor Vorurteilen, Irrtümern, Dogmen und Schattenaspekten gefeit wie die individuelle, nur dass es sich hierbei nicht um einen einzelnen, sondern im Extremfall um Millionen von Menschen handeln kann. Daher kommt es bei dieser Perspektive besonders auf unterscheidendes Denken, Achtsamkeit, methodische Sorgfalt und auf ein inter-subjektives Einfühlungsvermögen an.

Demoskopie im Modell der 4 Quadranten

Die Demoskopie hätte im Modell vier Quadranten ihren Platz im unteren linken Quadranten[11]: sie erforscht kollektive Meinungen (dazu muss man mit Menschen reden und in einen Dialog eintreten, während im Unterschied dazu im unteren rechten Quadranten Verhalten, Systeme und Prozesse beobachtet werden). Werden derartige Befragungen über einen längeren Zeitraum betrieben (panel), so kann man damit kollektive Entwicklung „messen“, und gelangt zu Entwicklungsmodellen eines kollektiven Bewusstseins. Man kann auch, wie z. B. Jean Gebser, historisches Material „befragen“ und daraus entsprechende Schlüsse über die allgemeine Entwicklung des menschlichen (kollektiven) Bewusstseins treffen.

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, was eine entsprechende Perspektive oder Methodik nicht kann (wenn sie es trotzdem versucht spricht Wilber von „Absolutismen“): Eine kollektive Aussage sagt nichts (außer einer statistischen Tendenz) über ein einzelnes Individuum aus, sei es ein Deutscher, ein Türke, ein Künstler, ein Christ, ein Single, ein Mann, eine Frau, oder wer auch immer. Das Problem dabei ist, dass wenn wir einem Menschen begegnen, und etwas über seine „Merkmale“ (Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Alter, politische Partei, sexuelle Orientierung, Familienstand usw.) erfahren, dass dann oft automatisch diese Wir-Informationen dazu in unserem Denken erscheinen. Das ist an sich kein Problem, solange wir sie diesem Individuum nicht überstülpen – hier ist eine ehrliche Beobachtung und Selbstbeobachtung gefragt. Umgekehrt funktioniert dieser Absolutismus auch, und zwar wenn von den Eigenschaften eines bestimmten Individuums auf die gesamte Gruppe gleichen Merkmals geschlossen wird: „dieser Mann ist so und so, also sind alle Männer so und so“. Aussagen über eine Gruppe sind jedoch nur zulässig z. B. auf der Basis repräsentativer Untersuchungen und gelten auch nicht für jedes Einzelexemplar.

Im Rahmen des von Wilber aufgestellten Methodenpluralismus haben die Methodiken der Meinungsforschung einen festen Platz. Durch sie können wir kollektive Meinungen und deren Entwicklung und Veränderung erfassen, was weder durch die kontemplativen Methodiken noch durch die Naturwissenschaften möglich ist.

Endnoten:

[1] Nach den Tod ihres zweiten Mannes nahm Elisabeth Noelle wieder ihren Geburtsnamen an.

[2] der Beitrag stammt aus: Michael Habecker, Ken Wilber – die integrale (R)evolution.

[3] Das Wort „Demoskopie“ kommt aus dem Griechischen und besagt soviel wie „das Volk betrachten“.

[4] die Zitate stammen, sofern nicht anders angegeben, aus dem Buch: Elisabeth Noelle-Neumann, Thomas Petersen: Alle, nicht jeder, Einführung in die Methoden der Demoskopie dtv 1996.

[5] In einer Fußnote schreibt Fr. Noelle-Neumann: „Für die hier vorgenommene Unterscheidung zwischen Individualbereich, Persönlichkeitsbereich, Ganzheitsbereich einerseits und Merkmalsbereich andererseits wurden von mir in der Phase der Einführung der Demoskopie auch die Begriffe Einzahlbereich und Mehrzahlbereich vorgeschlagen, um eine Unterscheidung bewusst zu machen, an die wir nicht gewöhnt sind.“ (29)

[6] Der Titel eines 1761 erschienenen Buches (Autor ist ein Hr. Süßmilch).

[7] Im Falle des Autors heißt es: „Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören zu den 92,189%, der mit Ihnen an Ihrem Geburtstag geborenen, die noch leben… Diese Daten (errechnet aus der aktuellen Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden) ergeben folgenden statistischen Todestag: 23.06.2031. Carpe Diem“.

[8] Umso bedenklicher ist es, wenn totalitäre Herrscher sich des Instrumentes der Meinungsumfragen bedienen, um Informationen über „ihr“ Volk zu erklangen. Diese werden dann nicht im demokratischen Sinn („Democratia: dem Volke dienen“) verwendet, sondern zur Durchsetzung totalitärer Ziele. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass Frau Noelle-Neuman, Jahrgang 1916, selbst im Laufe ihres Lebens ein totalitäres System „von innen heraus“ kennenlernte und in dieser Zeit für die NS Wochenzeitschrift Das Reich Artikel verfasste. Interessierte finden zu dieser Thematik Informationen im Internet.

[9] Noelle-Neumann erwähnt, dass im Zusammenhang mit den Erkenntnissen der Moralstatistik „neben der Abstinenz der Philosophen ebenso die eigentümliche Unbeteiligtheit der Soziologen auffällt“. (37) Dies ist vor dem Hintergrund von Wilbers vier Quadrantentheorie und der Tendenz, die jeweils eigene Perspektive zu verabsolutieren, unmittelbar einsichtig: Die Philosophie geht klassischerweise von der Subjektivität (links oben) aus, wohingegen die Soziologie typischerweise die Perspektive rechts unten einnimmt, indem sie Kollektive von außen betrachtet, ohne mit jemandem reden zu müssen. Demoskopie hingegen ist in ihrer allgemeinen Ausrichtung eine Betrachtung des unteren linken Quadranten, eine Methodik zu Aufdeckung von kollektiven Meinungen (und deren Strukturen und Entwicklung allgemein).

[10] Ein Problem bei der öffentlichen Wahrnehmung dieser Methodik besteht darin, dass kaum unterschieden wird zwischen

a) einer (wissenschaftlich abgesicherten) repräsentativen Umfrage

b) einer „Umfrage“, die jedoch nicht repräsentativ ist („Das Ergebnis solcher nichtrepräsentativen Umfragen ist zwischen Zeitverschwendung und Betrug einzustufen“) (254)

c) einer als Umfrage getarnten Werbeaktion z. B. am Telefon, wo Verkäufer sich als seriöse Umfragende ausgeben, es aber nach einigen Fragen klar wird, dass es ihnen nicht um eine wissenschaftliche Erhebung, sondern um den Verkauf eines Produktes geht.

Repräsentativ und damit auch verallgemeinernd sind jedoch nur die Umfragen der Kategorie a), und damit sind auch nur sie eine (von mehreren) seriösen Methodiken zur Erforschung von Meinung und Intersubjektivität.

[11] Technisch korrekt wäre es zu sagen: Jedes Ereignis hat (mindestens) diese vier Hauptdimensionen, die betrachtet werden können. Diese Dimensionen sind untrennbar miteinander verbunden. Die Demoskopie betrachtet von Ereignissen schwerpunktmäßig deren kulturelle Dimension (wie Meinungen und deren Entwicklung), das ist der untere linke Quadrant.

(aus: Online Journal 23)