Michael Habecker

Die Nachkriegsordung hat in vielen Teilen der Welt eine beispiellose Periode von Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht. Nach dem „Wirtschaftswunder“ und Wiederaufbau „aus Ruinen“ im Europa der 50er Jahre entstanden in der Folge der 68ger Revolution Bewegungen wie die Bürgerrechtsbewegung, Feminismus und Gleichberechtigung, die ökologische Bewegung, Friedensinitiativen, die sexuelle Revolution, betriebliche Mitbestimmung und vieles andere mehr, was zu neuen Formen persönlicher Freiheiten, gesellschaftlichen Miteinanders und ökologischer Bewusstheit führte. Der kalte Krieg wurde beendet und der eiserne Vorhang in Europa überwunden. Dies alles sind beispiellose Errungenschaften der Menschheit, auch wenn sie erst relativ wenigen Menschen in der Welt zugänglich sind.

Gleichzeitig führen uns eine Reihe von aktuellen Krisen vor Augen, dass die bestehenden Ordnungen und Werte an Grenzen stoßen, die das Überleben der Menschheit insgesamt gefährden. Bei aller Unterschiedlichkeit der Krisen gibt es einen Aspekt der sie miteinander verbindet, und das ist die Idee und Praxis von Nachhaltigkeit.

Die Vision einer nachhaltigen Welt

Entstanden aus der ökologischen Bewegung, wird die Bedeutung dieses Begriffs und einer damit verbundenen Lebensweise mittlerweile in vielen Bereichen des Lebens anerkannt. Zum einen geht es natürlich dabei um den Schutz unserer materiellen Ressourcen – Boden, Wasser, Luft, Rohstoffe –, aus denen wir unsere Lebensmittel und Energie beziehen, wie alle Generationen und Lebewesen vor uns, und hoffentlich noch viele die nach uns kommen. Der Kerngedanke dabei ist ebenso einfach wie offensichtlich: man kann – wenn man nachhaltig wirtschaften möchte –, nicht mehr Holz aus einem Wald herausnehmen als nachwächst, da sonst der Wald verschwindet. Dass analoge Prinzipien auch für die von Menschen geschaffen Wirtschafts- und Finanzkreisläufe gelten, macht uns die Schuldenkrise überdeutlich: man kannauf Dauer nicht mehr Geld ausgeben als man einnimmt, jedenfalls nicht in einem Rechtsstaat, da die Schulden (mit Zinsen) bedient werden müssen, was dazu führt dass der finanzielle Spielraum sich durch eine „Schuldenspirale“ immer weiter einschränkt. Am Ende dieser Entwicklung stehen Bankrott und Zusammenbruch. Die Weltgemeinschaft steht daher vor der Herausforderung, nicht nur nachhaltig mit den biologischen Ressourcenkreisläufen in einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu leben, sondern, als etwas neu zu Schaffendes, ein nachhaltiges Finanzsystem zu etablieren. In diesem Finanzsystem bleibt Geld als eine wesentliche Ressource zur Regelung des Leistungsaustausches zwischen Menschen erhalten, und wird nicht durch Spekulation, virtuelle und nicht-nachhaltige Finanzprodukte, Inflation, Deflation oder Gläubiger-Schuldner Krisen entwertet.

Innere Nachhaltigkeit

Der Begriff und das Verständnis von Nachhaltigkeit lässt sich darüber hinaus auch auf die Innenseite des Lebens anwenden, auf das Bewusstseins und die Frage, wie wollen wir, wie können wir und alle Menschen auch morgen noch „nachhaltig“, d. h. in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit miteinander leben? Wie können wir unsere Kulturen, Beziehungen und unser Miteinander nachhaltig so gestalten, dass unsere Grundbedürfnisse nach Nahrung, Kleidung, Wohnung und Bildung, sowie unsere individuelle Einzigartigkeit wie auch unsere gemeinschaftliche Entwicklung gefördert werden?

Am Beginn dieser Überlegung steht die persönliche innere Nachhaltigkeit, mit der Frage „wie kann ich mit mir selbst ‚in Reine‘ kommen?“ Von Augenblick zu Augenblick erlebt sich jeder Mensch als ein bewusstes, denkendes undfühlendes Wesen, mit der Fragestellung wie sich die Einzigartigkeit der eigenen persönlichen Individualität auf eine gute Weise in Zukunft entwickeln kann. Dazu gehören eine „aufgeräumte“ Biografie und die Aussöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte und den darin vorkommenden Personen und Ereignissen, eine kontinuierliche Bearbeitung von verdrängten und projizierten Persönlichkeitsanteilen (Schatten), eine klare Bewusstheit über den eigenen inneren Erlebnisraum mit Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen, von Augenblick zu Augenblick, und die Fähigkeit im Umgang mit schwierigen Emotionen wie Hass, Unversöhnlichkeit, Neid usw. Die Klarheit über sich selbst ist die Basis für eine nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung.

Die auf diese Weise geklärte und aufgeräumte Persönlichkeit ist dann wieder die Grundlage für nachhaltige Beziehungen und Kulturen, in denen sich Menschen begegnen um nachhaltig miteinander für ein besseres Leben und eine bessere Welt zu wirken. Die Herausforderung dieses Zusammenwirkens besteht darin, bei voller Berücksichtigung der Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit der Individuen ein solidarisches Wir-Erleben und eine Kultur zu schaffen, die mehr ist, und auch mehr erreichen kann, als die Summe der Individuen und ihre Einzelleistungen. Nimmt man noch die bereits erwähnten Gegebenheiten und Notwendigkeiten der äußeren Welt hinzu, kommt man auf eine dreifach zu lösende Herausforderung von Nachhaltigkeit bei der es darum geht, sowohl

- Individuelle Freiheiten und Einzigartigkeit

- Kollektive Verpflichtungen und Solidarität, sowie

- Systemisch (ökologische) Notwendigkeiten

zu berücksichtigen. Alle drei Faktoren gehören zusammen, bedingen einander und sind aufeinander bezogen. Individuelle Freiheiten alleine können zu Rücksichtslosigkeit und ökologischer Ausbeutung führen. Kollektive Verpflichtungen als einziger Maßstab können zu einem Kollektivismus führen der Individualität unterdrückt und ökologische Notwendigkeiten ignoriert. Die Betrachtung systemisch-ökologischer Notwendigkeiten allein wiederum kann zu einem Diktat zu führen, das individuelle Freiheiten und kollektives Miteinander vernachlässigt.

Die Integration von Ich, Wir und Es

Es geht um eine Integration aller drei Perspektiven und Sichtweisen, und diese Integration kann nur dann gelingen, wenn die Idee und Praxis der Nachhaltigkeit auch in allen drei Bereichen angewendet wird – individuell-persönlich, kollektiv-gemeinschaftlich und ökologisch-systemisch. Die Bezogenheit der Bereiche aufeinander wird deutlich, wenn wir uns klarmachen dass systemisch-ökologische Ungleichgewichte (wie die Schulden- und Finanzkrise) oft im individuellen und auch kollektiven Bewusstsein ihren Ursprung haben. Persönliche Unaufgeräumtheiten (wie Abwehr und Unversöhnlichkeit) wiederum werden oft erst im Zusammenleben mit anderen deutlich, wo man sich wie in einem Spiegel im Verhalten der Anderen selbst erkennen kann. Kollektive Unausgewogenheiten (wie eine Kultur der Unversöhnlichkeit und des Gegeneinanders) wiederum sind einerseits auf Individuen und deren Verhalten (wie Kommunikation) und Bewusstsein zurückzuführen, andererseits aber auch auf systemisch-organisatorische Schieflagen wie ökonomische Ungerechtigkeiten. Es geht daher darum alle drei Bereiche – Individualität, Gemeinschaft und Außenwelt – als Ausgangspunkte für nachhaltige Weiterentwicklungen zu erkennen und zu nutzen.

Die Methoden und Instrumente dafür liegen bereit. Für die persönliche Innenwelt gibt es die Methoden der (Entwicklungs)Psychologie und Psychodynamik. Für die Gemeinschaftwelt sind dies die Möglichkeiten von kollektiver Gestaltungsarbeit wie z. B. gewaltfreier Kommunikation, Aufstellungsarbeit, Meditation und Gruppendynamik, und für die systemisch-ökologischen Zusammenhänge können wir auf Systemwissenschaften wie Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Ökologie zurückgreifen – für eine Welt in der nicht nur wir selbst freier, verantwortlicher und ökologisch bewusster leben können, sondern auch viele Generationen nach uns.

Individuelle Nachhaltigkeit bedeutet, dass ich mir selbst jeden Morgen im Spiegel begegnen und in die Augen schauen kann. Gemeinschaftliche Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir uns immer wieder begegnen und in die Augen schauen können, und systemisch-ökologische Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir guten Gewissens und mit Freude auf die äußere Welt und deren Ökologie und soziale, wirtschaftliche und politische Organisationen schauen können, im kleinen wie im großen Maßstab. In den unterschiedlichen Gesichtern der Nachhaltigkeit erkennen wir dann auch das EINE Gesicht, das uns aus allen unterschiedlichen Perspektiven entgegen leuchtet.

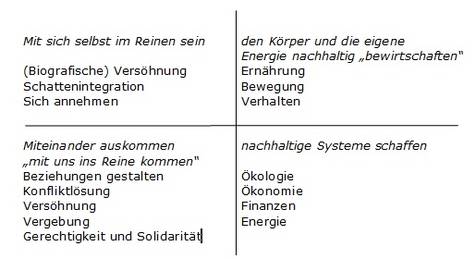

Abb. Nachhaltigkeit in allen Quadranten

(aus: Online Journal 33, 2012)