Oder: Weshalb ich kein Linker mehr bin

(Eine Provokation)

Wulf Mirko Weinreich

Letztens erhielt ich von jemandem das Buch „Kritische Psychologie – eine Einführung“ von Gerald Abl (Stuttgart 2007: Schmetterling-Verlag). Da ich mich nun schon seit vielen Jahren mit Wilber beschäftige, mich aber nichtsdestotrotz immer noch für einen Linken hielt, sah ich dieses Buch als Herausforderung, mich mal wieder theoretisch mit marxistischen Positionen auseinanderzusetzen.

In meiner Jugend hatte ich als gelernter DDR-Bürger dazu ausreichend Gelegenheit, doch habe ich seit 20 Jahren dazu de facto nichts mehr gelesen. Diese aktuelle Auseinandersetzung mit den Klassikern machte mir deutlich, wie weit ich mich inzwischen von ihrem Denken entfernt habe. Da ich davon ausgehe, dass in der integralen Bewegung so einige ehemalige Linke sind, halte ich es für nützlich, meine Gründe dafür in einem Artikel zusammenzufassen. Weil ich im Moment recht wenig Zeit habe, ist dieser allerdings mit recht heißer Nadel gestrickt und möchte viel eher als Diskussionsgrundlage dienen, als dass er den Anspruch erhebt, das Thema wissenschaftlich erschöpfend zu behandeln. Es ist eher ein recht respektloser Vergleich marxistischer Grundpositionen (wobei ich mich auf das o.g. Buch, Artikel in der Wikipedia sowie meine Erinnerungen beziehe) mit dem integralen Bewusstseinsmodell nach Ken Wilber, angereichert mit eigenen Beobachtungen der Realität. Dabei berücksichtige ich auch nicht die aktuellen Entwicklungen des Marxismus in der BRD, soweit sie über das o.g. Buch hinausgehen.

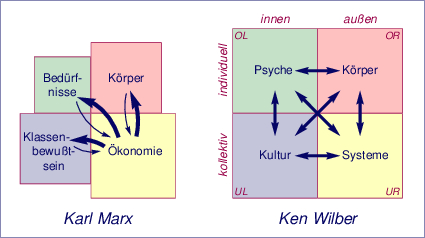

Vorweg noch die notwendigen Begriffsklärungen: Wenn ich in diesem Artikel im marxschen Sinne von Bewusstsein spreche, meine ich damit je nach Kontext individuelle Bewusstseinsformen (Psyche) oder gesellschaftliche Bewusstseinsformen (Kultur). „Bewusstsein an sich“ wird als GEIST bezeichnet. Materie im marxschen Sinne ist mit den rechten Quadranten im Wilber-Modell (Körper und Verhalten im individuellen Quadranten (oben rechts, OR), sowie natürlichen und gesellschaftlichen Systemen im kollektiven Quadranten (unten rechts, UR) identisch. Bei der Verwendung von Farben beziehe ich mich auf Spiral Dynamics. Die Wörter blau und Feudalismus werden auch als Synonyme für die mythische Bewusstseinsebene verwendet. Die Wörter orange, Kapitalismus und Moderne für die rationale Ebene, die Wörter grün und postmodern für die pluralistische und gelb für die integrale Ebene.

Philosophische Probleme

Als wesentliche Eigenschaften des Marxismus nennt Abl gleich am Anfang seines Buches Dialektik, Materialismus und Parteilichkeit. Auch wenn es in der Dialektik implizit enthalten ist, sollte man m.E. die historische Dimension noch mit hinzuziehen. Eine hervorragende Zusammenfassung findet sich in der Wikipedia unter dem Stichwort „Dialektischer Materialismus“:

„Der dialektische Materialismus basiert auf der von Marx‘ geistigem Lehrer, dem deutschen Philosophen Hegel, entwickelten Dialektik. Diese geht davon aus, dass die Realität aus Widersprüchen besteht, welche zwangsläufig ihre eigene Veränderung sowie die Zukunft erzeugen und bestimmen. Nach dieser Theorie gerät der Geist mit sich selbst in Widerspruch und generiert so das Werden der objektiven Wirklichkeit.“

Marx dreht die Hegel’sche Dialektik um (stellt sie „vom Kopf auf die Füße“) und postuliert, dass sich die Welt, die objektive Wirklichkeit, aus ihrer materiellen Existenz und deren Entwicklung erklären lässt (Materialismus) und nicht als Verwirklichung einer göttlichen „absoluten Idee“ (Idealismus) oder des menschlichen Denkens. Das heißt, die objektive Realität existiert also außerhalb und unabhängig vom menschlichen Bewusstsein. Daher stammt Marx‘ berühmter Satz: „Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein“ (im Gegensatz zu Hegelschem Denken, demzufolge das Bewusstsein das Sein bestimmen würde). Dieser Satz ist eine Grundlage des Marx’schen Denkens.

Vier Grundregeln liegen der Theorie des dialektischen Materialismus zugrunde:

- das Universum muss als Ganzes angesehen werden;

- dieses Ganze besteht aus untereinander in Beziehung stehenden, voneinander abhängigen und sich in ständiger Bewegung befindenden Materien (objektiver Zusammenhang);

- diese Bewegung ist aufsteigend, vom Einfachen zum Komplexen fortschreitend und durchläuft dabei bestimmte Ebenen; jeder Ebene entsprechen bestimmte qualitative Veränderungen;

- die jeweilige Entwicklung einer bestimmten Ebene resultiert nicht aus einem harmonischen Fortschreiten, sondern entsteht durch den Konflikt und die Aktualisierung der jeweiligen, den entsprechenden Phänomenen innewohnenden Gegensätzlichkeiten („Grundwidersprüche“).

Zu diesen Grundlagen kommen die drei elementaren Entwicklungsgesetze hinzu:

- Das Gesetz von Einheit und Kampf der Gegensätze (Die Triebkraft der Entwicklung ist der Widerspruch zwischen dualen Polen, der natürlichen und sozialen Prozessen grundsätzlich inhärent ist und aus deren Kampf eine neue Lösung hervorgeht. Analog dazu: These + Antithese = Synthese)

- Das Gesetz von der Negation der Negation (Die Entwicklung auf eine höhere Ebene bewahrt die positiven Elemente der vorhergehenden. Sie negiert in ihrer Weiterentwicklung die vorhergehende Ebene also nicht als Ganzes.)

- Das Gesetz vom Umschlagen von einer Quantität in eine neue Qualität (Nach einer Kumulation quantitativer Veränderungen über längere Zeit kommt es zu einer sprunghaften qualitativen Veränderung.)“

Das klingt natürlich erst einmal den wilberschen Auffassungen dermaßen nah, dass man sich fragt, wieso der historische Materialismus nicht in direkter Linie Vorläufer des integralen Weltbildes ist. Dazu muss man sagen, dass die meisten Ähnlichkeiten nicht so sehr aus dem Marxismus selbst resultieren, sondern daraus, dass seine Methode zu großen Teilen von Hegel geprägt wurde. Und während Marx selbst behauptet, die Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben, kann man aus integraler Sicht eigentlich nur sagen (um im Bild zu bleiben), dass er sie auf den Bauch gelegt hat: Während sich für Hegel Bewusstsein und Materie in einem dialektischen Wechselverhältnis befanden, geht der Marxismus von der Materie als Grundlage aus und sieht das Bewusstsein nur als nachgeordnetes Phänomen, das sich in zaghaften Ansätzen beim Tier und dann beim Menschen erst richtig entwickelt habe. Grundlage für diese Ansicht war neben Feuerbach vor allem Marx´ Wissen um die Darwinsche Evolutionstheorie. Dabei verwechselt Marx die Auffassung der idealistischen Philosophie von GEIST als einem Potenzial, aus dem konkrete materielle und ideelle Phänomene hervorgehen, mit den ideellen Phänomenen selbst (Wille, Planung, Denken etc.) Dieser Ansatz war zwar sehr nützlich, um die herrschenden Religionen mit ihren anthropomorphen Gottesvorstellungen zu kritisieren, brachte aber für die Frage, weshalb überhaupt irgendetwas entstanden ist, überhaupt keinen Erkenntnisgewinn. Für Marx war dieses Universum einfach irgendwie gegeben. Er hatte keine Vorstellung davon, wo Bewusstsein überhaupt herkommt, noch stellte er die Frage danach, sondern entschied sich ganz undialektisch für eine Seite, nämlich für einen materialistischen Monismus. Diese Entscheidung ist sehr willkürlich, weil nicht wirklich begründbar. Damit entspricht sie eher einem religiösen Dogma, als einer wissenschaftlichen Erkenntnis. Wissenschaftlich konsequenter wäre es gewesen, diese Frage einfach offen zu lassen.

Für Wilber dagegen existiert Bewusstsein von Anfang an als Innenseite jedes Holons, wogegen der Körper die materielle Außenseite darstellt. Das heißt, dass alles Seiende, was natürlich entstanden ist, eine Doppelnatur hat. Dabei entsprechen sich Körper und Bewusstsein allerdings in ihrer Komplexität. So haben also schon Atome ein Bewusstsein bzw. ein Innen, welches aber derart einfach strukturiert ist, dass es weitgehend vernachlässigt werden kann. Die idealistische Vorstellung von GEIST als Potenzial für alles Seiende kann heute zumindest ansatzweise mit Erkenntnissen aus Quantenphysik und Kosmologie belegt werden, z. B. mit der spontanen Entstehung von Materie im Quantenvakuum.

Doch kommen wir zur Dialektik zurück: Marx ist einer der ersten, der – ohne sie Quadranten zu nennen –verschiedene individuelle und kollektive Bereiche postuliert. Allerdings kann er sich auch hier wieder nicht zu einem konsequent dialektischen Denken entschließen, sondern sieht in den materiellen ökonomischen Verhältnissen – bei Wilber der kollektiv-äußere Quadrant (UR) – den absolut dominierenden Einfluss, der alle anderen Bereiche beherrscht und ihnen vor allem seine Charakteristik aufdrängt. Kultur, Religion, Politik und individuelles Bewusstsein sind also nachgeordnet und werden von ihm geprägt. Ihre Rückwirkung auf die Ökonomie wird zwar nicht unterschlagen, doch als sehr gering angesehen, vor allem der Einfluss des Individuums. Geschichte ist damit eine Geschichte von Massen, welche die durch die Produktionsverhältnisse entstehenden Bedürfniskonflikte lösen. Andere Evolutionsimpulse, z.B. aufgrund kultureller Konflikte durch unterschiedliche Wertesysteme oder Bewusstseinsebenen oder individuelle Impulse (Konflikte, Erfindungen, Irrtümer etc.), spielen kaum eine Rolle. Das wirft natürlich die Frage auf, wie Marx Luthers, Gutenbergs oder seine eigenen Beiträge einschätzt. Der Marxismus verfällt hier in einen Geschichtsdeterminismus, d.h. er lehnt die Vorstellung ab, dass Geschichte auch anders hätte verlaufen können, wenn eine bestimmte Entscheidung anders getroffen oder eine bestimmte Erfindung nicht gemacht worden wäre. Andererseits kommt es ihm darauf an, die geschichtlichen Variablen und die Entwicklungsgesetze kennenzulernen, um dadurch vom Sklaven der Geschichte zum bewussten Gestalter der Entwicklung zu werden und die klassenlose Gesellschaft (Kommunismus) als Endstadium der qualitativen Evolution herbeizuführen. Hier klingt deutlich eine Allmachtsvorstellung an, die von der Geschichte erst einmal in ihre Schranken gewiesen worden ist. Wilber vertritt dagegen den Standpunkt, dass Evolution in die Zukunft offen ist. Aufgrund der im Universum herrschenden schöpferischen Emergenz kann sie nicht wirklich vorhergesagt werden, auch wenn Tendenzen erkennbar sind. Außerdem sieht er Evolution konsequent als die gleichberechtigte Tetra-Evolution der Quadranten, was sich unter anderem darin ausdrückt, dass jeder Quadrant zeitweilig die Führung übernehmen und damit Entwicklungsimpulse in die anderen Quadranten geben kann. Dabei ist sich Wilber allerdings völlig bewusst, dass die Quadranten keine ontologischen Gegebenheiten oder – mit Marx ausgedrückt – objektive Realitäten sind, sondern Konstrukte der menschlichen Intelligenz, die der erkennende Mensch benutzt, um den ungeteilten Prozess der Evolution zu strukturieren und begreifbar zu machen.

Abb 1: Die Quadranten und ihre Wechselwirkungen

Lediglich was die Richtung der Evolution betrifft, stimmen Marx und Wilber überein: sie erfolgt zu immer mehr Komplexität in den äußeren und immer mehr Bewusstheit in den inneren Quadranten. Marx kann abernoch nicht die Gesetzmäßigkeit dieser Entwicklungsrichtung sehen, da er seine historische Betrachtung auf die Geschichte der Menschheit beschränkt. Wilber folgt in diesem Punkte Hegel und versucht, die gesamte Evolution zu erkennen. Hegel, dem die Interpretationsmodelle der modernen Kosmologie und Quantenphysik natürlich noch nicht zur Verfügung standen, kommt durch konsequente Anwendung seiner Dialektik zu einer idealistischen Antwort. Wilber stellt sich auch in diesem Punkte hinter Hegel und nimmt sein Konzept des GEISTes als Alpha- und Omegapunkt der Evolution auf. Im Gegensatz zu Hegel kann er aber nachweisen, dass man sich diesem Urgrund nicht nur durch rationales Denken, sondern auch durch existentielle Erfahrungen nähern kann. Um religiösen Deutungen vorzubeugen, möchte ich hier ausdrücklich betonen, dass GEIST von beiden als eine Kategorie jenseits aller Beschreibbarkeit gesehen wird, leer von allen Eigenschaften, und nicht als ein willentlich handelndes Wesen, wie es anthropomorphe Gottesbilder verschiedener Religionen nahelegen. Genau genommen ist GEIST damit eine Kategorie jenseits (!) von Bewusstsein und Materie, auch wenn die Wortwahl etwas anderes nahelegt. Damit wird auch die Bezeichnung „idealistisch“ eigentlich hinfällig.

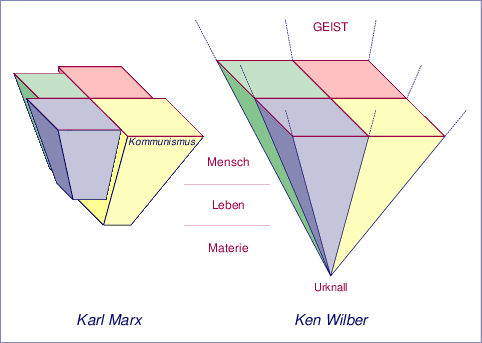

Ähnlich wie Marx sieht auch Wilber Evolution als ein Fortschreiten durch qualitativ unterschiedliche Stufen. Während Marx durch sein Primat der Ökonomie allerdings einseitig auf die Entwicklung der Produktionsverhältnisse und ihre Widerspiegelung in den verschiedenen Gesellschaftssystemen fokussiert (Urgesellschaft, Stammesgesellschaft, antike Produktionsweise, Feudalgesellschaft, Kapitalismus, Kommunismus), beweist Wilber, dass diese Stufen in allen vier Quadranten gelten und sich sogar in den Entwicklungslinien – also Teilbereichen der Quadranten – nachweisen lassen. Für Marx hört die qualitative Entwicklung mit dem Kommunismus auf, für Wilber ist die Evolution dagegen (seit Phase 5) nach oben offen.

Abb. 2: Die Evolution über Ebenen

Natürlich ist es recht einfach, mit dem Wissen des 21. Jahrhunderts Marx und Engels Denkfehler vorzuwerfen. Deshalb möchte ich ausdrücklich auch die Leistung der beiden betonen: Es ist doch erstaunlich, dass zwei Männer auf die Idee kamen, ein historisches Entwicklungsmodell zu schaffen, das grundsätzlich schon Ebenen enthielt und die Entwicklung von Ebene zu Ebene beschreiben konnte, sowie ansatzweise in Quadranten differenzierte, was erst der Postmoderne Mitte des letzten Jahrhunderts wieder gelang.

Doch wie konnte es passieren, dass dieses Modell sich nicht weiterentwickelte, sondern in Dogmatismus erstarrte und Grundlage für totalitäre Regimes wurde? Dazu muss ich etwas weiter in die Philosophiegeschichte ausholen: Immanuel Kant traf in seiner Prolegomena explizit die Unterscheidung, dass wir über die „Dinge an sich“ nichts aussagen können, sondern nur über ihre Widerspiegelung in unserem Bewusstsein. Dieses Problem hatte schon Platon in seinem Höhlengleichnis bildlich ausgedrückt, wobei beide Denker sich noch auf individuelle Variablen beschränkten. Marx dagegen schloss sich einem vorkantschen naiven Realismus an, indem er die Welt grundsätzlich für erkennbar und ihre Widerspiegelung in der Psyche für objektiv hält. Durch die Auseinandersetzung mit relativen Irrtümern würde man der objektiven Wahrheit immer näher kommen. Da Lenin zufolge die Arbeiterklasse keine klassenbedingten Einschränkungen ihrer Erkenntnisinteressen habe, wäre damit der dialektische Materialismus auf dem Wege zur objektivsten Wissenschaft überhaupt. Durch die weitere Entwicklung der Gesellschaft würde sich natürlich auch der Marxismus weiterentwickeln, aber eher im Sinne einer Vervollständigung. Falsche Erkenntnis sei oftmals nur eine Verleugnung der Wahrheit aus Klasseninteressen heraus. Anstatt Kritik als das Ergebnis unterschiedlicher Wahrnehmungen und Verarbeitung des Wahrgenommenen durchverschiedene Menschen anzusehen und sich damit in dialektischer Weise von These und Gegenthese auseinanderzusetzen, wurden in der Folge kritische Meinungen immer öfter mit dem Verweis abgeschmettert, dass der Kritiker nicht im Sinne des dialektischen Materialismus bzw. im Interessen der Arbeiterklasse argumentiere. Damit eliminierte der Marxismus in seiner weiteren Entwicklung die selbstreflexive Dialektik endgültig und wandelte sich immer mehr zu einer quasireligiösen Ideologie, die in solchen Parolen wie „Die Lehre von Marx, Engels und Lenin ist allmächtig, weil sie wahr ist!“ ihren peinlichen Höhepunkt fand.

So bitter dieser Teil ist, so wohnt ihm doch auch wieder ein Stückchen Wahrheit inne: Der Hinweis darauf, wie sehr die soziale Position und die historische Situation das (Klassen-) Bewusstsein des Einzelnen bestimmt, ist ein früher Ansatz dafür, die Prägung des Einzelnen durch seinen kulturellen Hintergrund und die Entwicklungsebene zu berücksichtigen. Auch diese Kontextbezogenheit wurde erst 100 Jahre später von den Systemwissenschaften wieder aufgegriffen. Allerdings hatten Marx und Engels eine sehr lineare Vorstellung von der Einbettung des Einzelnen in den Kontext seiner Umwelt, da sie die Variabilität des Individuums sowie Rückkopplungseffekte weitgehend negierten. Aus diesem grundsätzlich richtigen Ansatz entstand auch ihr Aufruf zur Parteilichkeit (auch in der Wissenschaft): Da jeder Mensch sowieso bestimmte Interessen vertritt und von einem bestimmten Weltbild geprägt ist, sei es authentischer, sich doch gleich offen dazu zu bekennen. Durch die Übertreibung dieses Ansatzes wurde allerdings die Wissenschaft in dem Sinne instrumentalisiert, dass sie grundsätzlich nicht mehr einer möglichst vorurteilslosen Erkenntnis diente, sondern dem Klassenkampf. Was nicht passte wurde passend gemacht. Bei all der behaupteten Klassengebundenheit von Erkenntnis ist es allerdings ein Treppenwitz der Geschichte, dass die Klassiker nicht so konsequent waren, sich selbst zu hinterfragen, wieso denn ausgerechnet sie als Nicht-Arbeiter eine revolutionäre Gesellschaftstheorie für das Proletariat erarbeiteten? Für Menschen, die mit den Bewusstseinsebenen vertraut sind, ist das ein deutlicher Hinweis, dass Marx und Engels Vertreter der rationalen Ebene sind und ihnen diese Art der postmodernen Selbstreflexion noch fremd war. Im Konstruktivismus wurde dieser Ansatz wieder aufgenommen und ausgebaut. Bei Wilber findet er Berücksichtigung in den 8 grundsätzlichen Perspektiven, die in Verbindung mit den Ebenen es ermöglichen, Erkennenden und Erkanntes zueinander in Beziehung zu setzen.

Da der Marxismus sich zwar auf Darwin beruft, ansonsten die Welt aber als gegeben hinnimmt, umgeht er elegant die existentiellen Fragen der Metaphysik: Wieso ist überhaupt etwas entstanden? Wieso gibt es überhaupt Entwicklung, Evolution? Es könnte doch auch immer alles gleich bleiben! Wieso hat sich überhaupt Leben entwickelt? Wieso hat sich überhaupt der Mensch entwickelt? Und warum ist der auch noch fähig, über sein eigenes Bewusstsein nachzudenken? Wozu soll das alles gut sein? Wo soll das hinführen? Da der Marxismus diese Fragen nicht stellt und sich auf den Ausschnitt der gesellschaftlichen Entwicklung beschränkt ist er nur damit konfrontiert, deren Triebkräfte erklären zu müssen. Marx sieht sie zuallererst in den Bedürfnissen des Menschen. Obwohl ihm Maslows Bedürfnispyramide noch unbekannt ist, geht er von einer Weiterentwicklung der menschlichen Bedürfnisse aus, die er jedoch vorrangig konsumtiv sieht. Das höchste Bedürfnis der Arbeiterklasse sieht Marx im Selbstausdruck des Arbeiters in seiner Tätigkeit (wobei er sich an anderer Stelle selbst widerspricht, indem er die gegenständliche Arbeit als das Reich der Notwendigkeit bezeichnet, über das der Mensch sich letztendlich zu erheben habe). Insgesamt dominiert jedoch die Reduzierung der Menschen auf „Personifikationen ökonomischer Verhältnisse“ Obwohl sein ganzes Leben von einem Hang zur Welterkenntnis geprägt war, konnte er nochnicht so weit sehen, dass auf höheren Entwicklungsebenen Selbst- und Welterkenntnis ein eigenständiges Bedürfnis sein könnten, jenseits einer konsumtiven Bedürfnisbefriedigung. Wilber beantwortet die Frage damit, dass die gesamte Evolution die Folge der dem GEIST innewohnende Tendenz wäre, sich seiner selbst bewusst zu werden. Bewusstsein ist damit kein Zufallsprodukt der Evolution, sondern im Gegenteil ein Attraktor der Entwicklung, ein Grundgesetz des Kósmos. Die Diskussion zwischen (religiösem) Idealismus und (plattem) Materialismus ist auch in der Wissenschaft noch lange nicht entschieden, und wie die Theorie des anthropischen Prinzips zeigt, gibt es auch Alternativen jenseits dieser beiden Extreme.

Politische Probleme

Auch wenn Marx Analyse der Entwicklung der Produktivkräfte und seine Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem auch heute noch weitgehend aktuell sind, so ist der Sozialismus doch als eigenes Wirtschaftssystem erst einmal zusammengebrochen. Da stellt sich natürlich die Frage: Warum? Die erste Antwort dürfte in einem berühmten Satz von Marx zu finden sein:

„Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.“ (Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie)

Dieser Satz impliziert, dass allein die Befreiung der Massen von der Herrschaft der Bourgeoisie und der gesellschaftliche Besitz an Produktionsmitteln den Menschen zu einem besseren machen müssten. Doch obwohl der Sozialismus dafür gesorgt hatte, dass es vielen Menschen in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion und auf dem Balkan deutlich besser ging als vorher, hatten alle diese Länder es vor 20 Jahren offenbar sehr eilig, den Sozialismus wieder abzuschaffen. Einer der Gründe ist ganz offensichtlich, dass die Evolution eben nicht nur auf einem Quadranten basiert, sondern dass auch die Entwicklung der Kultur einer Gesellschaft sowie die individuelle Entwicklung berücksichtigt werden müssen. Ein weiterer Grund dürfte darin liegen, dass dieser Sozialismus nicht auf der Grundlage der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft entstanden war, und damit gemäß dem Gesetz der Negation der Negation die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft inkludiert hatte, wie es eigentlich von Marx gedacht war. Stattdessen war sein Gedankengut aufgrund seiner quasireligiösen Elemente von mythischen Gesellschaften adaptiert worden, um damit ihren Übergang zu einer rationalen Ebene zu vollziehen. Es ging also in erster Linie darum, den wirtschaftlichen Anschluss an die westlichen Industrienationen zu schaffen. Dies traf insbesondere für die asiatischen Despotien China und Rußland zu, die vor ihrem geschichtlichen Hintergrund kein Verständnis für Demokratie hatten, sondern in ihren KP-Vorsitzenden die Allmacht von Kaisern und Zaren und in der Parteibürokratie das asiatische Bonzentum tradierten. Bahro hat es deutlich herausgearbeitet, dass der Briefwechsel zwischen Lenin und Luxemburg die Scheidelinie markiert, an der der Marxismus zum „Kriegskommunismus russischer Prägung“ mutiert. Diese Spielart des Sozialismus möchte ich im Folgenden „Sozialfeudalismus“ nennen: Die Produktionsmittel gehören dem Volk, aber das Volk gehört der Partei. Er war letztendlich das, was nach dem zweiten Weltkrieg aus Rußland nach Europa exportiert wurde, was für einige Länder, die schon eine kapitalistische Tradition hatten (Ostdeutschland, Polen, Tschechei), eher ein Rückschritt war. Kulturelle und geschichtliche Faktoren trugen dann dazu bei, dass es in diesen Ländern über einige Aufstände in den 50er und 60er Jahren, den Prager Frühling und die Solidarnosz-Bewegung in Polen Ende der 80er Jahre, zu einer Implosion eines großen Teiles des sozialistischen Weltsystems kam. In diesem Zusammenhang sei nur noch erwähnt, dass es lediglich zwei Versuchegab, einen Sozialismus mit den Errungenschaften(!) der bürgerlichen Gesellschaft zu kombinieren, nämlich in der CSSR 1968 und in Chile unter Allende. Beide Versuche scheiterten an äußerem Druck, einmal der Sowjetunion und zum anderen der USA.

Im Moment spielt der Marxismus lediglich in einigen Ländern der 3. Welt noch eine Rolle als Massenbewegung, teilweise in der extremen Spielart des Maoismus. Dafür dürfte vor allem die o.g. Kompatibilität zu mythischen Bewusstseinsstrukturen beitragen. Marxismus wird hier nicht als eine Wissenschaft benutzt, die studiert und begriffen werden muss, sondern als eine Ideologie zur Befreiung, wobei sich jeder landarme Bauer und unterdrückte Analphabet einfach Proletarier nennen kann, und damit für sich selbst die Legitimität erwirbt, seiner (durchaus berechtigten) Wut politischen Ausdruck zu geben. Länder wie Kuba, Nordkorea, Simbabwe, Nicaragua und andere haben bewiesen, dass daraus ganz sicher keine entwickelten sozialistischen Gesellschaften entstehen, von solchen Entartungen wie Irak und Kambodscha ganz zu schweigen.

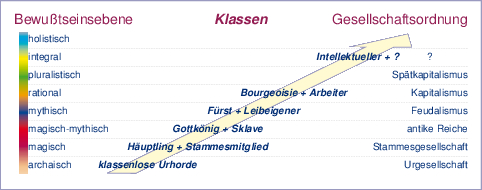

Nun könnte man annehmen, dass es ja sehr leicht wäre, den Marxismus auf seine Wurzeln zurückzuführen, nämlich ihn an die Überwindung des entwickelten Kapitalismus durch eine organisierte Abeiterklasse zu binden, unter Bewahrung seiner Errungenschaften und Transformation seiner Entartungen. Hier gibt es m.E. einen weiteren Denkfehler, der schon bei Marx selbst begründet liegt: Jede Gesellschaftsebene hat Marx zufolge ihre (antagonistischen) Klassen. Dem klassischen dialektischen Muster folgend, entsteht jeweils im Windschatten dieser Klassen eine neue Klasse, welche die nächste Ebene vertritt und – wenn sie stark genug geworden ist – die Macht übernimmt. So hat sich der Feudaladel nicht aus den Sklaven und die Bourgeoisie nicht aus den leibeigenen Bauern entwickelt, sondern ist jeweils in ihrem Schatten groß geworden. Die Sklaven und die leibeigenen Bauern haben lediglich ihre Wut beigesteuert und dadurch geholfen, dass eine neue Klasse an die Macht kommen konnte. Marx berühmtestes Buch ist natürlich das „Kommunistische Manifest“, welches die Arbeiterklasse dazu auffordert, mit allen Klassengesellschaften ein für allemal Schluss zu machen – und damit ein weiteres Mal die Dialektik negiert: Wieso soll ausgerechnet im Kapitalismus die unterdrückte Klasse auch die revolutionäre sein, wo sie es doch in allen vorhergehenden auch nicht war? Darauf gibt Marx keine Antwort. Wenn wir die derzeitige Entwicklung sehen, müssen wir feststellen, dass mit der Globalisierung eine Polarisierung einhergeht: Die Bourgeoisie schrumpft immer mehr, auf der anderen Seite aber auch der Mittelstand und die Arbeiterklasse. Letztere kämpft – wenn sie denn kämpft – mit Hilfe ihrer Gewerkschaften um den Erhalt ihres materiellen Lebensstandards. Eine Orientierung auf den Sozialismus hin ist ihr ziemlich fremd geworden. Lediglich das Prekariat nimmt zahlenmäßig zu. In einer Konferenz von Wissenschaftlern und Politikern in den USA stellte der Präsidentenberater Zbigniew Brezinsky 1995 fest, dass im neuen Jahrtausend nur noch 20 % der arbeitsfähigen Bevölkerung für die gesamte Produktion und Dienstleistungen notwendig sein würden und dass man den Rest mittels “tititainment “ ruhigstellen müsse, um Revolten zu vermeiden. Während Marx und Engels das Proletariat noch idealisierten als revolutionär und frei von allen Einschränkungen einschließlich Egoismus und Nationalismen, sieht Eduard Bernstein 1984 die Situation viel nüchterner: „Wir können nicht von einer Klasse, deren große Mehrheit eng behaust lebt, schlecht unterrichtet ist, unsicheren und ungenügenden Erwerb hat, jenen hohen intellektuellen und moralischen Stand verlangen, den die Errichtung und der Bestand eines sozialistischen Gemeinwesens voraussetzen.“ Natürlich hat diese Klasse (das Prekariat inbegriffen) aufgrund ihrer Unterdrückung und Entmündigung die größte Wut – doch wer sagt denn, dass Wut allein schon revolutionär ist? Von daher ist eine progressive Veränderung der gesellschaftlichenVerhältnisse durch die Arbeiterklasse alles andere als wahrscheinlich. Bliebe nur noch festzustellen, dass es noch eine weitere Bevölkerungsgruppe gibt, die beständig zunimmt, und die zu Marxens Zeiten nur als Einzelexemplare vertreten war: Die Intellektuellen! Marx selber war einer, Engels, Lenin, die 68er, die Linken heute in den Hochschulgruppen, etc. pp. Diese Menschengruppe ist im Windschatten der Antagonisten Bourgeoisie und Arbeiter inzwischen zu einer echten neuen Klasse herangereift. Im wilberschen Sinne vertritt sie die nächsthöhere Entwicklungsebene, nämlich das grüne, postmoderne, pluralistische Bewusstsein. Könnte es sein, dass Marx gerade hier sich geirrt hatte, und dass es vielleicht durchaus eine historische Mission gibt, aber nicht die der Arbeiterklasse? Dass es 1968 sinnvoller gewesen wäre, die Arbeiter in die Universitäten zu zerren, anstatt die Studenten ans Fließband zu stellen? Dass es in der Informationsgesellschaft darauf ankommt, nicht effektiver zu arbeiten, sondern systemischer, ökologischer und pluralistischer zu denken?

Abb. 3: Ebenen, Klassen und sozioökonomische Strukturen

Wenn meine Vermutung sich bewahrheiten sollte, dass die führende Klasse der nächsten Ebene die der Intellektuellen ist – oder auch der Kulturell-Kreativen, was nur ein anderes Wort dafür ist – dann taucht natürlich auch die Frage auf, warum der Marxismus so ambivalent auf die Vertreter der grünen Ebene wirkt. Die Antwort ist nicht ganz einfach: Einmal ist der Marxismus in der Kritik des Bestehenden immer noch ziemlich aktuell und attraktiv durch seine Begründung einer Auflehnung gegen die Auswüchse des Spätkapitalismus. Immerhin haben längst nicht alle Intellektuellen einen sicheren Platz in der Wirtschaft oder an den Hochschulen. Stattdessen breitet sich immer mehr das Phänomen des dreifach freien Freelancers aus – dieser hat immerhin nicht mal einen Arbeitsvertrag. Weiterhin hat der pluralistische Intellektuelle natürlich Sympathie für die egalitären Ansätze und die Ablehnung von Hierarchien. Und nicht zuletzt gibt es bisher einfach keine andere Gesellschaftstheorie, die wenigstens ansatzweise umfassend wäre und zugleich auch die Veränderung regelrecht anstrebt. Gegen den Marxismus spricht natürlich seine Immunität gegen Kritik und Weiterentwicklung, seine quasireligiöse Dogmatik und daraus entstandene Fehlentwicklungen in der ganzen Welt und außerdem, dass er viele Erkenntnisse der Moderne und Postmoderne (noch) nicht berücksichtigt. Da eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben der pluralistischen Ebene die Vollendung der Individualisierung ist, dürfte es zudem eine narzisstische Kränkung sein, dass das Individuum grundsätzlich eine untergeordnete Rolle spielt. Noch schlimmer wird diese Kränkung dadurch, dass die marxistische Doktrin behauptet, dass die Intelligentia lediglich Handlanger des Proletariats zu sein hat. Die anhaltende proletarische Klassenkampfromantik der Linken wirkt vor dem Hintergrund des Verschwindens dieser Klasse zunehmend anachronistisch. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Marxismus bei aller Sympathie in intellektuellen Kreisen auch immer kritisch betrachtet wird – besonders unter Berücksichtigung dessen, wie sehr Intellektuelle durch diesen Denkfehler auch seine Opfer geworden sind (Stalinismus, chinesische Kulturrevolution, etc.). Wer verhilft schon gerne einer Klasse an die Macht, die ihn hinterher dafür steinigt? Mit Wilber gesprochen: Welcher intelligente Mensch einer höheren Ebene lässt sich schon gerne von einem Vertreter einer niedrigeren Ebene regieren, nur weil dieser aufgrund der marxschen Ideologie sich selbst zur Speerspitze der Evolution erklärt hat?

Schauen wir abschließend zu diesem Kapitel noch einmal auf die Zukunft: An dieser Stelle ist Wilbers Ansatz noch nicht wirklich befriedigend. Wenn es stimmt, dass jede Bewusstseinsebene ihre eigene sozioökonomische Struktur hat, dann heißt das logischerweise, dass der Kapitalismus definitiv nicht die letzte Gesellschaftsordnung ist, die die Erde erleben wird. Dies ergibt sich einfach daraus, dass wir schon Urgesellschaft, Stammesgesellschaft, antike Produktionsweise und Feudalismus hinter uns haben. Bei vielen Integralen herrscht allerdings die ahistorische Vorstellung, dass der Kapitalismus mit ein paar kosmetischen Änderungen bis in alle Ewigkeit fortdauern könnte, dass es also gesamtgesellschaftlich keinen qualitativen Sprung mehr geben wird. Doch das ist schlicht und einfach politisches Flachland. Wenigstens die Möglichkeit (!) eines solchen Umbruchs sollte ernsthaft in Betracht gezogen werden. Und wer 1989 die Wende in der DDR erlebt hat, weiß, dass ein solcher sehr schnell und sehr überraschend kommen kann. Vielleicht deuten die aktuellen Turbulenzen an den Börsen ja schon auf das Ende des Pyramidenspiels namens Kapitalismus.

Seit Marx hat es durch die Entwicklung von Wissenschaft, Internet und Globalisierung der Wirtschaft eine Weiterentwicklung der Produktivkräfte und der Produktivverhältnisse gegeben, die einen qualitativen Sprung immer wahrscheinlicher werden lassen, auch wenn es im Moment noch völlig vage ist, wie dieser aussehen wird. So sehr die Konkurrenz der Wirtschaft untereinander in den letzten Jahrhunderten Innovationen gefördert hat, so sehr ist sie inzwischen zu einer globalen Gefahr geworden, da sie unsere eigene ökologische Existenzgrundlage gefährdet. Die ökologische Krise ist mit Hilfe des Kapitalismus definitiv nicht zu lösen, da sie ihm systemimmanent ist: Kein Konzern wird einem anderen aus ökologischer Gefühlsduselei einen wirtschaftlichen Vorsprung gewähren, da dies im profitorientierten Konkurrenzkampf auf Dauer sein eigener Untergang wäre. Die globalisierte Wirtschaft hat sich der nationalstaatlichen Kontrolle fast vollständig entzogen und spielt die Länder gegeneinander aus – auch dies wieder nicht so sehr aus Bösartigkeit, sondern aus Überlebenswillen. Das führt auf der einen Seite zu hemmungsloser Massenproduktion, und auf der anderen Seite zum Entzug von Kapital aus dem Wirtschaftskreislauf, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser irgendwann kollabiert. Mir drängt sich immer die Analogie zur Krebserkrankung auf. Ein Überleben wird es auf Dauer nur geben, wenn die globalisierte Wirtschaft an die Kette gelegt wird, was zwingend einen völligen Systemwechsel weg von der Ideologie des hemmungslosen materiellen Wachstums erfordert. Eine bewusste Transformation, ein geordneter Übergang von einem System zum anderen, wäre natürlich dem chaotischen Kollaps vorzuziehen. Doch wer soll das bewerkstelligen? Der Marxismus hat sich durch seine sozialfeudalistische Praxis selbst diskreditiert: eine stimmige Analyse des Bestehenden reicht nicht aus, die Zukunft zu gestalten. Die Nationalstaaten haben gegen eine globale Wirtschaft keine Chance, da sie ihre lokalen (und persönlichen) Interessen vertreten. Auch die UNO wird da nicht viel weiterhelfen, weil diese eher das Gremium ist, in dem die Nationalstaaten um ihre Eigeninteressen feilschen, nicht aber gemeinsame Ziele angehen. Soweit die schlechten Nachrichten. Kommen wir zu den guten, die wichtigste zuerst: Evolution ist beeinflussbar, aber nicht planbar. Dies liegt am Grundprinzip der schöpferischen Emergenz, die einem zwar immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung macht, andererseits aber auch die Möglichkeit in sich trägt, dass negative Entwicklungen eine überraschende Wendung nehmen. Außerdem gibt es verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen, die durchaus hoffen lassen. So sehr die politische Evolution auch noch von einer „Weltregierung“ entfernt ist, so scheint sie sich doch in die Richtung vereinigter Wirtschaftsräume zu bewegen, was wenigstens Teillösungen möglich macht. Den größeren Anteil hat jedoch die Entwicklung der Produktivkräfte: Die heutige Jugend wächst in einer vernetzten digitalen Welt auf. Große Teile von ihnen verbringen Jahre im Ausland. Ich vermute, dass allein diese Tendenzen in den nächsten Generationen zu Veränderungen im kollektiven Bewusstsein führen wird, die wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen können. Schätzungsweise wird es eine Intelligenz- und Kreativitätsexplosion geben, die auf das Heftigste mit der Tendenz der Wirtschaft kollidieren wird, alles ihren ökonomischen Interessen unterzuordnen. Die Selbstverwirklichung des Individuums als einem der wichtigsten Werte der Postmoderne ist mit dem suchtartigen Konsum von Massenprodukten als Motor der kapitalistischen Warenproduktion nicht vereinbar. Hier vermute ich den gravierendsten Widerspruch, der zur Weiterentwicklung drängen wird, und nicht in der Ausbeutung der Arbeiterklasse, die es bald nur noch rudimentär geben wird, weil (glücklicherweise) Maschinen ihre Tätigkeiten erledigen.

Eine weitere Frage ist die nach der Art der Transformation. Es ist durchaus möglich, dass es keine gewaltsame Revolution wird, wie Marx sie vorausgesagt hat, denn dies würde unter heutigen Bedingungen einen Weltkrieg bedeuten. Wenn Wilber mit seiner Theorie richtig liegt, hat die Evolution die Tendenz, sich vom groben, materiellen zum feinen, subtilen fortzubewegen. Dies gilt auch für die Wahl der Mittel einer Transformation. Die bewaffnete Revolution ist eine Idee des 19. Jahrhunderts. Insofern war der „Marsch durch die Institutionen“ der 68er schon wesentlich zeitgemäßer. Auch die Wende 1989 in der DDR, die ja von Menschen auf der gleichen postmodernen Bewusstseinsebene angeführt wurde, zeigte mit der Losung „Keine Gewalt!“, dass die Zeiten, wo man sich zur Durchsetzung seiner Interessen gegenseitig umbringt, ab einer bestimmten Bewusstseinsebene vorbei sind.

Die nächste Frage ist die danach, wer in einer solchen Transformation die Führung übernehmen soll. Ich habe oben schon begründet, dass ich die Intelligentia für die legitimen Nachfolger halte. Doch warum hat sie sich nicht schon 1968 an die Spitze gesetzt? Die 68er haben viel verändert, ohne Frage. Vor allem bewusstseinsmäßig haben sie viele Freiräume geschaffen. Was sie kaum verändert haben, sind die politischen Strukturen und Machtverhältnisse. Noch immer herrscht das rationale-orange Bewusstsein (oder die Bourgeoisie, um mit Marx zu sprechen), das seine Ökonomie fast ausschließlich am kurzfristigen Gewinn orientiert. Dass die 68er das nicht wirklich verändert haben, dürfte gute Gründe haben: Wie soll sich eine Bewusstseinsebene organisieren, deren Vertreter auf dem Höhepunkt ihrer Individualisierung sind? Wo jeder eine andere Meinung hat und diese für die richtigste und wichtigste hält? Die zwar in Quadranten differenzieren, aber ansonsten großenteils Flachland vertreten, indem sie aus falsch verstandener Menschenliebe qualitative Evolution leugnen? Die pluralistische Gleichmacherei den qualitativen Hierarchien vorziehen? Die Angst vor der Macht haben und sie sich 1989 mit einem Wort („Wiedervereinigung“) von Helmut Kohl aus der Hand nehmen ließen? Und die vor allem keine gemeinsame Vision haben – denn spätestens seit 1989 geht „Sozialismus“ nicht mehr! Die Bewahrung der Umwelt ist der kleinste Nenner, der sie in der Vergangenheit zusammengeschweißt hat. Doch das wird für die Zukunft nicht reichen. So wird diese Arbeit wohl an den Integralen hängenbleiben. Auch wenn die integrale Bewegung noch nicht weiß, wo genau es hingeht, sind ihr doch ein paar Unterschiede eigen, vor allem, indem es ein (dynamisches) Evolutionsmodell gibt, das zumindest die Richtung ungefähr vorgibt. Und genau diese Unterschiede sind es vielleicht, weshalb Wilber den postmodernen Pluralismus eher als Spätphase des rationalen Bewusstseins betrachtet und nicht als eigene Bewusstseinsebene.

Konsequenzen

Eine erste Forderung an die integrale Bewegung selbst wäre natürlich, dialektische Grundsätze immer wieder auf sich selbst anzuwenden. Das heißt, auch heilige Kühe nicht zu schonen und sie zu schlachten, wennneue Erkenntnisse es gebieten. Eingedenk der Einsicht, dass in einem integralen Modell alles eine kosmische Adresse hat, werden auch überholte Erkenntnisse nicht wirklich verschwinden, sondern mit ihrer gültigen Teilwahrheit zum Ganzen beitragen.

Eine weitere Konsequenz wäre natürlich – doch die sollte auf diesen Ebenen schon selbstverständlich sein – nicht in einen Personenkult zu verfallen. Auch dieser war ein Grund dafür, dass viele Thesen der Klassiker, die die Geschichte relativierte, von späteren Generationen nie hinterfragt wurden. Dadurch wurde ein für seine Zeit revolutionäres Modell nicht weiter an die Entwicklung angepasst und erstarrte zum Dogma. Wäre es anders gewesen, hätten wir heute vielleicht statt eines evolutionären integralen Modells einen evolutionären Marxismus mit einer Ahnenreihe Marx, Engels, Lenin, x, y, Wilber, z, usw. J

Doch wie soll die integrale Weltsicht nach außen wirksam werden? Eine integrale Lebenspraxis mag zwar für die individuelle Entwicklung hilfreich sein, wird aber gesellschaftlich betrachtet nicht reichen. Sicher wird auch einiges vom integralen Gedankengut langsam in die Gesellschaft einsickern und so zu neuen Standpunkten führen. Doch werden dadurch keine ökonomischen Verhältnisse geändert. Ein bewusstes Eingreifen ist allerdings problematisch: Marx ging davon aus, dass Menschen aus Klasseninteressen zielgerichtet handeln. Er erkannte allerdings auch, dass dieses Handeln fast immer andere Ergebnisse entstehen lässt als erwartet. Für den Sozialismus prophezeite er allerdings eine vorhersagbare Entwicklung durch die bewusste Anwendung der gesellschaftlichen Gesetze. Die Realität hat gezeigt, dass es anders war. Man mag es als Linker und naiver Realist darauf zurückführen, dass nicht alle beeinflussenden Variablen bekannt waren. Als Integraler wird man zusätzlich konstruktivistische Elemente und die kreative Emergenz berücksichtigen müssen. Das heißt natürlich nicht, dass wir deshalb die Hände in den Schoß legen könnten nach dem Motto: Irgendwohin wird sich das Universum schon entwickeln. Dialektischer wäre es, trotz der Unvorhersagbarkeit der Evolution möglichst bewusst in diese einzugreifen. Wir sollten nur nicht verwundert sein, wenn dabei etwas heraus kommt, was wir nicht erwartet haben.

Nach dieser relativierenden Vorrede möchte ich darauf verweisen, dass es schon einige konkrete Ansätze gibt, von einer Integralen Partei in der Schweiz, über das Engagement in der Bewegung für ein bedingungsloses Grundeinkommen, über die Holokratie bis hin zum viergliedrigen Parlament nach Johannes Heinrichs. Viele dieser Aktivitäten sind jedoch außerhalb des integralen Kontextes entstanden und werden von den Integralen daher nur unterstützt. Inwieweit sie in ihrem Anliegen daher wirklich integral sind, ist noch eine ganz andere Frage. So bin ich z.B. der Meinung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine typische pluralistische Idee ist – da sich Vertreter dieser Bewusstseinsebene überhaupt nicht vorstellen können, tatenlos rumzusitzen. So mancher Vertreter einer anderen Bewusstseinsebene wird größte Probleme mit der Freiheit bekommen, die ein solches Grundeinkommen ermöglicht. Alle diese Aktivitäten – ob integral oder nicht – sind jedoch nur Details und kein Gesamtentwurf. Einen solchen zu erarbeiten ist eine Aufgabe, die noch aussteht. Dabei ginge es darum, zu schauen, welche Errungenschaften der bisherigen Entwicklung es wert sind, im Sinne des Gesetzes der Negation der Negation mit zu übernehmen, und welche unbedingt einer Transformation unterzogen werden müssten. Alle Bereiche nicht nur des menschlichen Lebens müssten einer Untersuchung unterzogen werden: politische Organisation, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildungswesen, Medien, Gesundheitswesen, Verkehr, aber auch unsere natürliche Lebensumwelt, und das nicht nur in Bezug auf ihre Nützlichkeit für das menschliche System. Und dies natürlich, wie oben beschrieben, unter der Berücksichtigung, dass die Evolution vielleicht einen ganz anderen Weg einschlägt.

An dieser Stelle ist auch zu fragen, ob es denn in einer nachkapitalistischen Gesellschaftsordnung noch antagonistische Klassengegensätze geben würde. Meiner obigen Prognose zufolge stünde in Zukunft eine (nachpluralistische) Intelligentia auf der herrschenden Seite – die andere ist durch ein Fragezeichen gekennzeichnet. Grundsätzlich hat der Kapitalismus – und das ist eine seiner großen Leistungen – eine Arbeitsproduktivität generiert, die es der gesamten Weltbevölkerung erlauben würde, mit zeitlich wenig Arbeit auf einem relativ hohen materiellen Lebensniveau zu leben. Der Kapitalismus hat also keine Schwierigkeiten, genügend materiellen Reichtum zu produzieren, ist aber durch seine Profitorientierung unfähig, Arbeit und Reichtum gerecht zu verteilen (und dabei auch die Rechte der Umwelt zu berücksichtigen). Dies könnte in einer nachkapitalistischen Gesellschaftsordnung durch die Umstrukturierung von Wirtschaft und Politik relativ einfach gelöst werden, wodurch der durch Besitzverhältnisse hervorgerufene antagonistische Klassengegensatz sich weitgehend auflösen würde. Ich vermute, dass es aber einen völlig neuartigen, nichtmateriellen Konflikt geben könnte: Aufgrund der großen Spannbreite des Bewusstseins bei der erwachsenen Bevölkerung wird die Menschheit schon heute immer inhomogener – und dieses inhomogene Durchschnittsbewusstsein birgt eine Menge sozialen und kulturellen Sprengstoff in sich, der sich letztendlich in einem Kampf der Vertreter verschiedener Bewusstseinsebenen äußern könnte. Die Erkenntnis, dass Menschen gleichen Alters sich nicht automatisch auf der gleichen Bewusstseinsebene befinden, ist immerhin mit einer starken narzisstischen Kränkung für den Einzelnen verbunden – zumindest solange er sich persönlich nicht den höchsten Ebenen zugehörig fühlen darf. Aus diesem Bewusstseinsgefälle erwächst die Aufgabe, die kulturellen Errungenschaften oder – mit anderen Worten – die einmal erreichte Tiefe des Bewusstseins zu sichern, ohne dass ein Kampf zwischen Vertretern verschiedener Ebenen entsteht. Das heißt z.B., dass der Einfluss von Vertretern flacherer Bewusstseinsebenen (z.B. den Anhängern totalitärer politischer oder fundamentaler religiöser Ansichten) so begrenzt werden muss, dass diese nicht die Gesellschaft dominieren, ohne sie aber von der gesellschaftlichen Entwicklung auszuschließen. Die wichtigste Besonderheit eines Zukunftsentwurfes aus integraler Sicht wäre also die Anerkennung des Lebensrechtes der Vertreter aller Bewusstseinsebenen, da jede Ebene eine notwendige Stufe auf der Leiter des Bewusstseins ist – aber ausdrücklich unter der Berücksichtigung der qualitativen Unterschiede. In dieser Kombination unterscheidet sich der integrale Ansatz sowohl von der marxistischen Idealisierung der Arbeiterklasse als auch von der pluralistischen Gleichmacherei. Der Einfluss von Bildung und Medien würde in einer nachkapitalistischen Gesellschaft extrem steigen. Allerdings wären ihre Hauptaufgaben jetzt nicht mehr Wissensvermittlung und interessengeleitete Meinungsbeeinflussung, sondern vor allem Bewusstseinsentwicklung, um möglichst schnell möglichst vielen Menschen die Identifikation mit einer möglichst hohen Bewusstseinsebene zu ermöglichen. Dass die Vertreter der „herrschenden Bewusstseinsebene“ einer ständigen demokratischen Kontrolle ausgesetzt sein müssten, um Machtmissbrauch zu vermeiden, versteht sich fast von selbst. Dazu gehört auch die permanente selbstkritische Frage, inwieweit sie überhaupt noch die „führende Bewusstseinsebene“ sind, bzw. ob es nicht an der Zeit wäre, den Vertretern der nächsten Stufe der Evolution Platz zu machen. Es wird in einer nachkapitalistischen Wirtschaftsordnung also nicht mehr um die Frage des meisten Besitzes gehen, sondern darum, wer aufgrund seiner Bewusstseinsebene den besten Überblick hat und von daher am ehesten geeignet ist, anstehende Probleme zu lösen.

Ein weiterer Aspekt wäre die Einbeziehung der Bewusstseinszustände in das Gesellschaftsmodell. Dass selbst der Marxismus als erklärter Atheismus alle Züge einer Offenbarungsreligion trägt hat sicher Gründe, die in der menschlichen Natur bzw. im Kósmos selbst liegen. Auf die Bewusstseinszustände genauer einzugehen fehlt hier der Platz. Eins ist jedoch sowohl am Marxismus als auch am Kapitalismus deutlich geworden: Gesellschaften, die keinen „Sinn“ haben, wo es nur um das gute Leben um seiner selbst willen geht, haben keine Zukunft. Die „Spaßgesellschaft“ macht nicht glücklich. Viele derzeitige Fehlentwicklungen sind sicher dadurch mitbedingt, dass die Suche nach Sinn kein öffentlich kommuniziertes gesellschaftliches Ziel mehr ist – im Gegensatz z.B. zum Streben nach Konsum. Dabei kann es nicht um die Rückkehr zu einem verordneten Glauben im Sinne der ehemals herrschenden Religionen gehen. Doch müsste eine zukünftige Gesellschaft Freiräume öffnen, dass Vertreter verschiedener Bewusstseinsebenen auf der ihnen jeweils eigenen Weise nach Sinn suchen können.

Die derzeit wichtigste Aufgabe dürfte es allerdings sein, die Idee des mehrdimensionalen Evolutionsmodells immer wieder zu kommunizieren und in die öffentliche Diskussion einzubringen. Allein das allgemeine Bewusstsein darüber, dass Evolution kein Zufall ist, sondern eine Richtung hat, mag ungeahnte Kräfte freisetzen. Wie sagte schon Marx:

„Die Theorie wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift.“

Epilog

So, das ist jetzt erst einmal genügend Stoff, um darüber nachzudenken und sich die Köpfe heiß zu reden. Zum Abschluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass meine hier aufgestellten Thesen nicht einer jahrelangen wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema entspringen, sondern einem sehr spontanen Impuls. Einige mögen falsch, einige auch richtig sein. Die richtigen mögen hoffentlich für die Erklärung genügen, warum der Marxismus einerseits seiner Zeit voraus war, und andererseits so weit hinterherhinkte, dass er praktisch scheitern musste.

Um nicht in den Verdacht der Arroganz zu kommen möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen, dass ich mir der Gnade meiner späten Geburt durchaus bewusst bin. Wie viel größer ist doch die Leistung von Marx und Engels, mit ihrem noch sehr beschränkten Wissen so weit in die Zukunft zu schauen, gegenüber meiner Leistung, ihnen aufgrund einer Theorie, die nicht mal von mir selbst stammt, rückblickend ein paar Fehler nachzuweisen. Doch glaube ich, dass eine konstruktive Kritik diesen kritischen Geistern eher gerecht wird, als das generalisierte Marx-Bashing des rechten oder die Heiligenverehrung des linken Lagers. Vielleicht ist der Artikel ja Diskussionsgrundlage genug, um getreu dem Gesetz der Negation der Negation zu schauen, was es am dialektischen Materialismus wert ist, aus integraler Sicht gerettet zu werden, und was eher auf den Müllhaufen der Geschichte gehört.

Kelbra, Oktober 2008

Integrale Charakteristik des Autors (leider noch nicht auf dem Abstraktionsniveau der integralen Mathematik):

OR: männlich, fast 50 Jahre, einigermaßen gesund

OL: kognitiv vielleicht schon Gelb, für den Rest überlasse ich aus Gründen der Betriebsblindheit das Urteil lieber anderen

UL: geprägt durch 30 Jahre DDR, Marxismus, Biermann, Fromm, Dissidentenbewegung, Bahro, Pluralismus, Konstruktivismus und natürlich Wilber, Studium von Psychologie, Religionswissenschaft, Ethnologie und Sinolgie

UR: seit der Wende Musterbeispiel für einen superflexiblen Lohnarbeiter/-angestellten im Spätkapitalismus

Kontakt:

http://www.integrale-psychotherapie.de

(aus: Online Journal Nr. 15)