von Michael Habecker

Die Meta-Integrale Herausforderung

Zwei Arten des Denkens, “deklaratives” und “dialektisches“, interagieren miteinander in der Erfassung offener transformatorischer Systeme.

Otto Laske

Als eine „meta-integrale Herausforderung“ kann man die Diskussion verschiedener aktueller und auch historischer Theorien und Praktiken mit einem umfassenden Erklärungsanspruch bezeichnen. Auf eine kurze Formel gebracht lautet dabei die Frage: wer ist integraler (umfassender, ganzheitlicher, holistischer) als wer?

Bei der Auseinandersetzung mit der dialektischen Tradition ist ein Aspekt für mich hervorgetreten, der mir bisher nicht so bewusst war. Dieser Aspekt lässt sich mit den Begriffspaaren deklarativ/dialektisch oder positiv/dialektisch beschreiben, und soll im Folgenden erläutert werden.

Positivismus und Dialektik

Zwei wichtige Begriffe der Erkenntnistheorie sind Positivismus und Dialektik, und ich verwende beide in einem eigenen und teilweise abweichenden Kontext von ihrer allgemeinen Verwendung.

Positivismus in dem von mir beabsichtigten Sinn ist die Praxis von Feststellungen, egal in welchem Erkenntnisbereich. Manifestation bedeutet generell dass etwas „da“ ist, materiell, geistig, systemisch, innerlich, äußerlich oder wie auch immer, und ein Positivismus in dem von mir intendierten Sinn bejaht dieses Da-sein, stellt es fest und „deklariert“ es. Diese Feststellen kann intuitiv, suggestiv, wissenschaftlich, unwissenschaftlich, naiv, manipulierend oder wie auch immer geschehen, zuallererst geschieht es einfach. Am Ende des Vorgangs steht eine positive Aussage oder These der Form „Ich bin“ oder „Wir sind“ oder „Es ist“.

Dialektik hingegen, in dem von mir beabsichtigten Sinn, lebt von der Infragestellung von Festgestelltem, mit der darin enthaltenen Feststellung „so ist es nicht“. Dahinter steht die Grunderkenntnis, dass wir uns in einem sich ständig veränderndem und sich entwickelndem Universum leben, in dem nichts bleibt wie es ist, einschließlich unserer eigenen Erkenntnisfähigkeit, und in dem daher auch keine letztendlichen Aussagen möglich sind. Dialektik schaut nicht auf die Figur sondern auf die vielfältigen Hintergründe, die das Erscheinen der Figur erst ermöglichen, und sie dadurch buchstäblich in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Während Positivismus das Offensichtliche hervorhebt, betont Dialektik das Verborgene. Während Positivismus Sicherheit gibt, ruft Dialektik Unsicherheit hervor. Während Positivismus Antworten gibt, stellt die Dialektik Fragen.

Für michgehört beides – Positivismus und Dialektik – in der von mir vorgestellten Form – geschwisterlich zusammen. Beide brauchen einander, beide bedingen einander, und beide sind wechselseitig aufeinander angewiesen. Auch eine positive Aussage kann andere positive Aussagen in Frage stellen, und so einen dialektischen Prozess in Gang setzen, und andersherum sind dialektische Aussagen immer auch feststellender oder deklarativer Art. Positivismus ist in diesem Sinne immer auch dialektisch, und Dialektik positivistisch.

Positive (deklarative) Dialektik

Ken Wilber bezeichnet die Grundelemente von Manifestation als Holons, was Teil/Ganzes bedeutet. Der Positivismus betont den Ganzheitscharakter, die Dialektik den Teilheitscharakter. Ohne Ganzheit keine Teilheit, ohne These keine Antithese, und umgekehrt. Führt man beides zusammen, dann gelangt man zu einer „positiven Dialektik[1]“, als der Vereinigung der positiven Aspekte beider Erkenntniswege und Praktiken.

Der Positivismus stellt dabei Bezugs- und Haltepunkte in einer sich ständig verändernden Welt zur Verfügung, Haltepunkte ohne die Entwicklung, bei der eines auf dem anderen aufbaut, nicht möglich wäre (damit etwas auf etwas anderem aufbauen kann, muss dasjenige auf dem aufgebaut wird lange genug stabil und beständig sein, da sonst die gesamte Entwicklungssequenz zusammenbricht. Vieles im Universum ist erstaunlich haltbar und „konservativ“).

Die Dialektik kümmert sich um den dynamischen Teil der Entwicklungsdynamik und sorgt für die Progression. Nichts ist in einem endlichen Universum jemals fertig und ganz, sondern die Ganzheit eines jeden Augenblicks ist lediglich ein Teil der Ganzheit eines nächsten Augenblicks, immer weiter und ohne Ende, und dass wir dies erkennen verdanken wir der Dialektik. Solve et coagula, löse und binde, löse und binde, löse und binde, ohne Ende, wie es ein altes alchimistisches Prinzip empfiehlt. Oder, in einer Formulierung Ken Wilbers, „true but partial“, wahr aber nur teilweise wahr. Das „wahr“ steht für den Positivismus, das „nur teilweise wahr“ für die Dialektik.

Beide brauchen einander: die Stärken des Positivismus sind Orientierung, Unterscheidung, Positionierung und der Mut, überhaupt irgendetwas auszusagen und festzustellen (woran sich anderes ja erst reiben kann). Seine Schwächen als ein verabsolutierter Positiv-Ismus (ohne dialektische Elemente) sind Stehenbleiben, Dogmatismus, „Neurose“ (psychologisch), Abgeschlossenheit, Kritikfeindlichkeit, Abwehrverhalten (psychodynamisch) und Totalitarismus (politisch).

Die Stärken der Dialektik sind Antrieb und Weiterentwicklung, Offenheit, Kritikfähigkeit und der Mut etwas (und alles) in Frage zu stellen. Ihre Schwächen als ein verabsolutierter Dialekt-Ismus (ohne positivistische Elemente) sind Dekonstruktion, Kritizismus, Nihilismus, Selbstverleugnung, performativer Widerspruch, Egalitarismus, „Psychose“ (psychologisch) und „Anarchie“ (politisch).

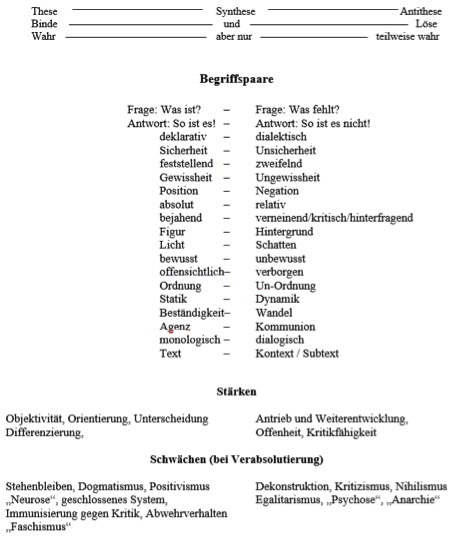

Die folgende Übersicht stellt die genannten Punkte zusammen.

Entwicklung und positive Dialektik

Wenn diese zwei Grundorientierung, Positivismus und Dialektik im hier beschriebenen Sinn, etwas Grundsätzliches darstellen, was mit allgemeinen Eigenschaften von Manifestation und Entwicklung zusammenhängt, dann müssen wir überall darauf stoßen, auch auf allen Ebenen von Entwicklung, und ich denke das ist auch so. Die ersten (und folgenden) Äußerungen eines gerade geborenen Kindes sind positiv im besten Sinne eines „hier bin ich“, und ebenso früh finden wir erste Formen von Abwehr und Negation, zuerst im Verhalten sich äußernd und dann mit dem Wort „Nein“ ausgedrückt, wodurch das Kind seine (seinem Empfinden nach bisher unberücksichtigte, ausgelassen und fehlende) Perspektive in das Gesamtbild einbringt. Es kommt eine These-Antithese-Synthese Dynamik in Gang, die bis zum Tod nicht mehr aufhört, und vielleicht sogar, falls es Formen des Lebens nach den Tod geben sollte, sich darüber hinaus fortsetzt, ohne Ende. Keine der Entwicklungsstufen kommt ohne beides aus, auch wenn das jeweils eine oder andere im Vordergrund steht. Der Positivismus des Egoismus ist das „Ich will“, doch dies ist nur möglich vor dem Hintergrund eines „Ich will nicht“.

Ein traditioneller Positivismus stellt das „wir wollen“ einer Gruppe in den Vordergrund, was jedoch nur Sinn macht vor dem Hintergrund dessen was die Gruppe nicht will.

Der moderne Positivismus definiert sich über ein wissenschaftlich-objektivierendes „Es ist“, was sich jedoch auch darüber definiert was „es“ nicht ist.

Die Postmoderne schließlich erhebt den (dialektischen) Relativismus zum Programm und zur Methode, doch sie tut dies – notwendigerweise – mit zum Teil sehr starken positivistischen Formulierungen.

Eine über die Postmoderne hinausgehende Entwicklungsstufe, wie auch immer man sie nennen mag, wird bemüht sein die Stärken und das Wechselspiel von Positivismus und Dialektik in einer Art positiven Dialektik zu integrieren. Auf den höheren Entwicklungsstufen, so ist zuvermuten, wird Positivismus immer dialektischer, und Dialektik immer positiver, so dass beide Begriffe jeweils so verstanden werden können, dass sie den jeweils anderen Begriff in sich enthalten.

Spiritualität und positive Dialektik

Betrachten wir als ein Beispiel das Thema Spiritualität in seinem Bezug zu einer hier skizzierten positiven Dialektik. Die mystischen Traditionen verwenden den Positivismus vor allem in Bezug auf die Feststellung einer Absolutheit (Tao, Brahman, Gott usw.), die jenseits jeden Zweifels existiert. „Alle Wesen sind ihrer Natur nach Buddha, so wie Eis seiner Natur nach Wasser ist“ heißt es beispielsweise im Zen, ohne eine Spur von Relativierung. Doch Zweifel ist dabei ausdrücklich erlaubt, als ein Gefährt zur eigenen Überprüfung dieser Aussage mittels einer entsprechende Praxis, die zum Erwachen des Absoluten führen kann. Dialektik als Negation wird dabei bewusst eingesetzt um zu dieser Erfahrung zu gelangen, z. B. in Form eines nicht-dies, nicht-jenes. Der oder die Praktizierende wird angehalten, radikal alle Phänomene, innerer oder äußerer Art, als „nicht-letztendlich-wirklich“ zu betrachten und damit als ein Nicht, um zu dem zu erwachen, was auch als Seinsgrund bezeichnet wird (wobei Bezeichnungen, auch darauf wird hingewiesen, immer nur Hilfsmittel und oft auch Ablenkungen sind). Dieser Seinsgrund ist die Leerheit oder Absolutheit oder das Tao, vor und in dem alle Phänomene auftauchen, mehr oder weniger lange verweilen, und dann wieder verschwinden. Die Verbindung von Form und Leerheit in einer nicht-dualen Spiritualität und einem Welterleben ist eine positive Dialektik in dem Sinn, dass alle Erscheinungen „positiv“ erscheinen von dem „Nichts“ oder Hintergrund der Absolutheit.

Was oft geschehen ist und geschieht, und was Spiritualität nicht nur bei Dialektikern in Verruf gebracht hat ist, dass die Gewissheit eines authentischen Erlebens der Absolutheit von spirituellen Lehrern auf den Bereich des Relativen ausgedehnt wurde, mit teilweise verheerenden Folgen, wie der Verherrlichung des Nationalismus durch Teile des (authentischen!) japanischen Buddhismus zwischen 1850 und 1950[2]. Dies weist darauf hin, dass es neben der kritischen Differenzierung zwischen Manifestation und dem Nicht-Manifesten im Rahmen von nicht-dualem Erleben auch eine kritische Unterscheidung innerhalb einer sich entwickelnden Manifestation braucht. Und dabei wird Dialektik dringend benötigt gegenüber all jenen, die sich zu „positiv“ äußern, mit allen damit verbundenen Gefahren.

Wo steht Ken Wilbers Werk?

Eine spannende Frage ist die nach der Positionierung Ken Wilbers Werk im Rahmen einer hier skizzierten positiven Dialektik, und die Fragestellung lässt sich auf alle allgemeinen „Theorie von allem“ ausdehnen. Es kann und soll an dieser Stelle diese Frage nicht beantwortet werden, dazu wäre eine umfangreichere Arbeit notwendig, doch ich möchte ein paar Hinweise dazu geben.

Auf den ersten Blick und das erste Lesen erscheint Wilber Werk positivistisch, im Sinne eines „so ist es“. „Es gibt vier Quadranten“, „Entwicklung hat Ebenen und Linien“, „die fünf AQAL Elemente beschreiben die Manifestation“ usw. Noch positivistischer erscheint das was andere daraus machen. Manche Modelle und Methoden die Wilber beispielhaft erwähnt, um den allgemeinen Rahmen den er skizziert zu illustrieren, wie z. B. Spiral Dynamics, wurden von deren Urhebern zu „einer Theorie die alles erklärt“ umgewidmet, was Wilber zu korrigierenden und auch kritischen Stellungnahmen veranlasst hat. Doch auch ohne diese offensichtlichen Übertreibungen, denke ich, kann man sagen, dass Wilbers Werk auf den ersten Eindruck einen positivistischen Geschmack hat. Vor diesem Hintergrund ist es für mich kein Zufall, dass die „kritische Theorie“ oder der Critical Realism“ eine der ersten großen Theorien war, die sich gegenüber Wilber kritisch zu Wort gemeldet hat. Ein weiterer positivistischer Faktor dabei ist die Vermarktung des integralen Gedankens. Die Angebote diesbezüglich haben einen zumindest für europäische Ohren oft übertreibenden und superlativen Charakter, was dialektischen Kritikern ebenfalls aufstößt.

Hier einige der Faktoren, die zu einer positivistischen Wahrnehmung von Wilber (seinem Werk) beitragen.

- Ein positiv(istisch)er Grundtenor

- Eine positiv(istisch)e und oft selektive Vertretung der integralen Theorie durch diejenigen, deren Modelle dort erwähnt werden (wie z. B. Spiral Dynamics)

- Ein positiv(istisch)es Marketing („die umfassendste Theorie die es gibt“, „das beste Ausbildungsprogramm das es gibt“)

- Eine (irrtümliche) Gleichsetzung von Beispiele und Gesamtrahmen. Beispiele die Wilber zur Illustration seiner Arbeit verwendet, werden oft mit seiner Arbeit gleichgesetzt. So werden Wilbers Aussagen zu Entwicklung oft mit Spiral Dynamics gleichgesetzt, obwohl er sich im Buch Integrale Psychologie auf Hunderte von Entwicklungsmodellen bezieht, und viele davon auch auf „Tafeln“ am Buchende aufführt. Durch diese Gleichsetzungen entsteht ein sehr selektiver und einseitiger Eindruck von Wilbers Werk

- Die Fußnoten (und deren Überlesen). Viele wichtige Relativierungen und Kontextualisierungen erscheinen bei Wilber in den Fußnoten. So erwähnt und erläutert er beispielsweise auf vielen Seiten die Struktur- oder Stufenentwicklung des Bewusstseins, und in seinem neueren Werk auch die Zustandsentwicklung durch die Zustandsbereiche des Seins. Was er jedoch so gut wie gar nicht erwähnt und ausführt ist die Bedeutung von Phasen und Zyklen für Entwicklung. Doch in einer Fußnote in Integrale Spiritualität weist Wilber explizit darauf hin, dass auch Phasen und Zyklen für ein umfassendes Entwicklungsverständnis wichtig sind und daher zu einer integralen Theorie gehören (auch wenn er dann nicht mehr darüber schreibt. Eine ausführliche Diskussion dieses Themas findet sich in der Ausgabe 31 des Online Journals des Integralen Forums).

- Wilbers kritische Sicht auf einige Entwicklungen der Postmoderne (die ihm als Abwehrreaktion gegenüber Kritikern seines Werkes ausgelegt werden kann). Im Buch Boomeritis setzt sich Wilber intensiv mit den Schattenseiten der Postmoderne auseinander, betont jedoch dabei auch (und auch an anderer Stelle) deren große Errungenschaften. Dennoch kann aus einer Kritik am „Postmodernismus“ mit Übertreibungen an der Dekonstruktion leicht eine Kritikresistenz insgesamt und ein Mangel an Dialektik herausgelesen werden

Bei näherem Hinschauen und tieferem Einlesen in Wilbers Werk, so meine Einschätzung, werden viele dialektische Elemente die Wilbers Werk durchziehen, sichtbar, ohne diese jedoch explizit so zu benennen.

Dazu gehören zum Beispiel

- Seine enzyklopädische Arbeitsweise und Recherche mit dem Ziel, möglichst viele Perspektiven zu einem Thema zu kennen und diese zu integrieren

- Das bereits erwähntes „true but partial“ Prinzip

- Der dialektische Aufbau der Quadranten (als Wirklichkeitsabbild: wo ein Außen da ein Innen und umgekehrt, und wo ein Etwas da eine Gemeinschaft und umgekehrt).

- Die von Wilber immer wieder diskutierte „Dialektik von Entwicklung“ (oder Fortschritt).

- Das Prinzip „niemand ist so clever sich zu 100% zu irren“, was das Positive in jeder Aussage betont, und gleichzeitig auf die immerwährende Möglichkeit des Irrtums und der Unvollständigkeit hinweist.

- Der integrale methodologische Pluralismus als ein niemals abgeschlossener Versuch der Integration aller Erkenntnismethoden

- Die drei Erkenntnisprinzipien vom Exzerpt B als Nichtausschließung, Hervorbringung und Entwicklung [nonexclusion, enactment, unfoldment]

- Die explizite Formulierungsweise seines Werkes unter Verwendung präziser Definitionen (mit der ausgesprochenen und unausgesprochenen Einladung zu Kritik)

- Die kritische Reflektion des eigenen Werkes, was – in Wilbers Eigenwahrnehmung – bisher zu einer Entwicklung von Wilber I bis Wilber V geführt hat, wo jeder der Phasen auch als eine Kritik der vorhergehenden Phase(n) aufgefasst werden kann

- Die Hervorhebung des Schattenprinzips und seiner Integration (wenn auch meist „nur“ unter psychologischen Gesichtspunkten diskutiert)

- Die Entwicklung einer Theorie des Unbewussten (vorgestellt im Buch Das Atman Projekt)

- Die vielen Diskussionen mit Kritikern die Wilber geführt hat und immer wieder auch führt. (Siehe dazu auch das Buch Ken Wilber in Dialogue)

- Und, natürlich, die Diskussionen „außerhalb“ der integralen Gemeinschaft, und die Gesamtsumme der Kritik am Integralen.

Lassen wir Wilber noch selbst zu Wort kommen. Schon in seinem Buch Halbzeit der Evolution (S. 359) schreibt er zur Dialektik von Entwicklung:

Und nun kommen wir zu einem Punkt, in dem Hegels Genie das seiner Vorgänger in Ost und West übertroffen hat: Obwohl jedes Entwicklungsstadium seine Vorgänger transzendiert und überholt, schiebt es sie nicht beiseite und macht sie überflüssig. Alle früheren Bruchstücke und niederen Ebenen, alle vorangegangenen Stufen, werden von den nachfolgenden höheren Stufen aufgenommen und bewahrt. Jedes höhere Stadium negiert alle früheren oder geht über sie hinaus, aber es bewahrt sie auch oder integriert sie, „so daß sie nicht ausgelöscht, sondern erfüllt werden“. „Das letzte [Stadium] ist das Ergebnis aller früheren: Nichts ist verloren, alle Prinzipien sind bewahrt.“ Laut Hegel ist das so, weil jedes Entwicklungsstadium – jedes Stadium der Überwindung der Entfremdung vom GEIST – durch einen dialektischen Prozess zustande kommt, bei dem aus These und Antithese die Synthese oder aus der Negation und der Negation der Negation die höhere Lösung.

Unter der Zwischenüberschrift „Die Dialektik des Fortschritts“ weist Wilber auch in Eros Kosmos Logos (S. 249) darauf hin, dass Entwicklung nicht nur eine Progression sondern immer auch die Möglichkeit zur Regression enthält, und, je weiter die Entwicklung fortgeschritten ist, desto mehr Regression ist möglich.

Ein Merkmal aller Evolution ist, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, daß sie neue Möglichkeiten, dadurch aber auch neue Gefahren pathologischer Entartung mit sich bringt. Habermas kommt aus einer ganz anderen Richtung zur gleichen Einsicht und umschreibt sie als „Dialektik des Fortschritts“:

Die evolutionär folgenreichen Innovationen bedeuten aber nicht nur jeweils ein neues Niveau des Lernens, sondern auch eine neue Problemlage, und das heißt eine neue Kategorie von Belastungen, die die neue Gesellschaftsformation begleiten. Die Dialektik des Fortschritts zeigt sich darin, daß mit dem Erwerb von Problemlösungsfähigkeiten neue Problemlagen zu Bewußtsein kommen …

Wilber führt dann weiter aus:

Habermas weist die romantische Regression mit den gleichen Argumenten zurück wie ich: Natürlich gibt es auf jeder Entwicklungsstufe neue Probleme und Pathologien, aber nur die neuen Pathologien der höheren Stufe herauszugreifen und sie ausschließlich mit den Errungenschaften der vorherigen zu vergleichen ist ein total verdrehter Ansatz. Nein, wir brauchen ein ausgewogenes Bild, auf dem auch die Beschränktheit und das Versagen der früheren Stufe zu erkennen ist, durch die ja eine neue evolutionäre Transformation notwendig wurde und von denen sie angetrieben wird.

Der von vielen Kritikern bis heute gegen die Aufklärung erhobene Vorwurf besteht, wie Habermas schreibt, darin, „daß diese Vernunft alle unkaschierten Formen der Unterdrückung und Ausbeutung, der Entwürdigung und Entfremdung nur denunziert und unterminiert, um an deren Stelle die unangreifbare Herrschaft der Rationalitätselber einzusetzen. Weil dieses Regime einer zum falschen Absoluten aufgespreizten Subjektivität die Mittel der Bewußtmachung und Emanzipation in ebenso viele Instrumente der Vergegenständlichung und Kontrolle verwandelt, erschafft es sich in den Formen gut kaschierter Herrschaft eine unheimliche Immunität.“ Daher [so Habermas]: „Herrschaft über eine objektivierte äußere und die reprimierte innere Natur ist das bleibende Signum der Aufklärung … Die Vernunft selber zerstört die Humanität, die sie ermöglicht hat.“

In einer Fußnote (Nr. 46, S. 718 in Eros Kosmos Logos) ergänzt Wilber, und bezieht sich dabei auf die weiter oben angesprochen Dialektik der Aufklärung von Horkheimers und Adorno:

Habermas referiert und kommentiert hier die Ansichten Horkheimers und Adornos, stimmt aber selbst nur insoweit zu, als die monologische Vernunft gemeint ist; die dialogische Vernunft bleibt unberührt von dieser Kritik, und das ist auch meine Ansicht… Ich möchte an dieser Stelle auf die vielleicht schlimmste Gefahr der Rationalität hinweisen; sie liegt nicht in der Natur der Vernunft selbst, sondern in einem verheerenden Mißbrauch, den sie nicht verhindern kann und zu dem es oft gekommen ist: Die Rationalität kann auch von einem Ich oder einer Gesellschaft benutzt werden, die selbst noch der archaischen, magischen oder mythischen Bewußtseinsstruktur oder Motivationslage angehören… Kurzum, hochentwickelte Moralität ruht stets auf einer hochentwickelten kognitiven Struktur, aber hochentwickelte kognitive Strukturen stellen an sich selbst noch nicht sicher, daß auch die moralischen Reaktionen dieses hohe Niveau haben … Der Naziterror wird uns wohl für alle Zeiten als Inbegriff dieser furchtbaren Entgleisung vor Augen bleiben.

[1] Und natürlich kann man auch „Positivismus“ und „Dialektik“ im Sinne einer hier skizzierten positiven Dialektik verstehen, wo jeweils beides integriert ist.

[2] Siehe hierzu das Buch Zen, Nationalismus und Krieg von Brian Victoria.

Quelle: Online Journal Nr. 40