Matthias Thiele (Tarotkarten: © Ordo Templi Orientis 2012)

In „Tarot und die Kunst der Selbsterkenntnis“[1] habe ich zu zeigen versucht, dass sich in den Großen Arkana des Tarot (jene geheimnisvollen 22 „Zusatzkarten“ mit archetypischen Motiven) ein implizites Entwicklungsmodell verbirgt, das erstaunlicherweise recht präzise dem integralen Modell entspricht.

Die entsprechenden Belege dafür, Darstellungen des Vergleichsmaterials (z.B. des integralen Modells, aber auch der Modelle von Freud, Piaget, Gebser, Aurobindo, Timothy Leary u.a.) und Kartenbeschreibungen aus traditioneller und integraler Sicht finden sich dort zur Genüge. Doch der Wert einer Theorie zeigt sich unter anderem in ihrer Anwendbarkeit, oder wie Karl Popper es formulierte, in ihrer Potenz, Probleme zu lösen. Wenden wir uns also der Frage zu, wie wir den Tarot als abendländisches Kulturgut aus einer integralen Sicht nutzen können. Der praktische Wert dieser Untersuchung lässt sich in mehrere Bereiche teilen:

Der erkenntnistheoretische Wert für die Psychologie

Der Befund, dass sich die Großen Arkana in ihrer Reihenfolge mit den integralen Modellen der Bewusstseinsentwicklung decken, wirft interessante Fragen auf. Zur Zeit der Renaissance kannte man keine Entwicklungspsychologie, und dennoch zeigt sich hier eine bildhafte Illustration von allgemeinen Entwicklungsfeldern[2]. Das legt die Schlussfolgerung nahe, dass im Menschen ein implizites Wissen um seine Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden sein muss, unabhängig davon, ob es in der entsprechenden Kultur bereits eine explizite Theorie der Entwicklung gibt. Außerdem offenbart der Befund das ungeheure Potential, das in dem ganzen Themenbereich „Projektion“ steckt. Insofern warten noch eine Reihe weiterer kultureller Hervorbringungen der Vergangenheit auf eine tiefere Untersuchung.

Perspektiven zur Psychodiagnostik

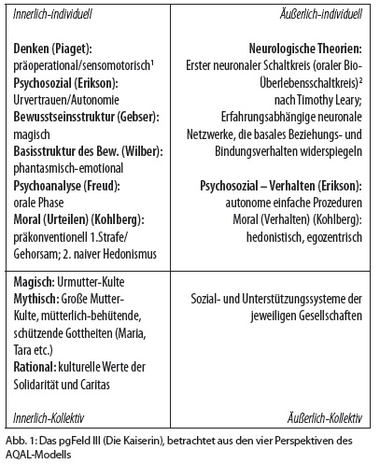

Das allgemeine Modell der psychogenetischen Felder (pgFelder), abgeleitet aus den Großen Arkana des Tarot, stellt ein praktikablesScreening-Instrument zur psychischen Biografie des Klienten dar. Sein Wert besteht vor allem darin, dass die pg-Felder, da sie symbolisch dargestellt sind, alle vier Quadranten oder Perspektiven umfassen können. Ich möchte es anhand des Beispiels des pgF III – Die Kaiserin illustrieren (siehe Tabelle 1).

Aus jeder dieser vier Perspektiven lassen sich nun die individuellen Erfahrungen des Klienten umfassend betrachten. Eventuell zeigen sich hier dysfunktionale Lernerfahrungen, traumatische Erlebnisse, Entwicklungsdefizite oder aber bislang verborgene Stärken und Ressourcen. Da jedes der pgFelder immer wirksam ist, unabhängig davon, ob es bereits vom Bewusstsein erschlossen wurde, lässt sich anhand des Modells überprüfen, welche „höheren“ pgFelder bereits in Form von „Einbrüchen“[3] in das aktuelle pgFeld die individuelle Entwicklung beeinflussten. Da der Mensch gezwungen ist, solche Erfahrungen mit den kognitiven und emotionalen Mitteln seiner aktuellen Bewusstseinsstruktur einzuordnen, kommt es oft zu Fehlinterpretationen (oder zu einem Entwicklungsschub).

Zwischen Gipfelerfahrung und Projektion – Ein Beispiel

Aus klinischer Sicht sind es die pathologischen Effekte eines solchen „Einbruchs“, die Gegenstand des Interesses sind. Dazu ein Beispiel: Eine junge Klientin hatte auf einem LSD-Trip, wie sie berichtete, die Erfahrung einer allumfassenden göttlichen Liebe gemacht. Nach diesem Trip kam sie mit der von ihr wahrgenommenen „Lieblosigkeit“ der normalen sozialen Umwelt überhaupt nicht mehr zurecht. Sie litt zunehmend unter depressiven Stimmungen und Hoffnungslosigkeit. Gleichzeitig projizierte sie die „Schuld“ an dieser „Lieblosigkeit“ auf ihre Mitmenschen, ohne dabei zu realisieren, dass sie mit ihren Vorwürfen sich selbst recht lieb- und verständnislos benahm. Die psychologische Behandlung, die sie daraufhin in Anspruch nahm, führte zu keinen positiven Ergebnissen, da im Erklärungsmodell des Therapeuten transpersonale Bewusstseinszustände keinen Platz hatten.

Die Anwendung des pgF-Modells könnte nun mehrere Ansatzpunkte liefern: Zum einen hatte die Klientin, induziert durch die Droge, eine Gipfelerfahrung des vermutlich subtilen Bereichs (pgF XIX, Tarotkarte „Sonne“). Das anzuerkennen, ist ein wesentlicher erster Schritt, um die Erfahrung nicht von vornherein zu pathologisieren. Zum anderen wirkten im Nachhinein Schatten-Aspekte ihrer Persönlichkeit, die sie projektiv auf ihre Mitmenschen übertrug. Therapeutisch wäre hier also das Stabilisieren des Selbstwertgefühls angezeigt, indem man ihr den Wert ihrer Erfahrung deutlich macht (und diese nicht pathologisiert), um im Anschluss eine behutsame Schattenarbeit zu beginnen. Diese könnte ihr zeigen, dass es ihre eigene Neigung zu Vorwürfen und „Lieblosigkeit“ (wie sie selbst sagte) ist, die sie von dem Zustand ihrer Gipfelerfahrung trennt. Somit könnte sie lernen, ihre Erfahrung als Bereicherung und Ansporn zu weiterer Entwicklung anzunehmen. Diese Aspekte setzen sich nun in Bezug zu dem pgFeld, das aufgrund ihrer natürlichen Entwicklung vermutlich aktualisiert ist (altersbedingt wohl die pgFelder VI, „Die Liebenden“, und VII, „Der Wagen“, die jeweils Aspekte der Jugend und Adoleszenz und den Aufbruch in das selbstbestimmte Erwachsenenleben markieren).

Diese Schattenarbeit (pgFXV: Der Teufel, Schatten, dessen Wirkungen und auch das Auseinandersetzen mit ihm, in diesem Fall aber ebenfalls als „Einbruch“, da die Klientin sich bisher in keiner Weise mit ihren Schattenseiten beschäftigt hatte, ja noch nicht einmal von der Existenz eines Schattenarchetypus wusste) könnte nach gestalttherapeutischen Methoden (nach Perls) stattfinden, mit denen der Therapeut lediglich der Klientin hilft, selbst zu ihren Einsichten zu kommen. Würde er ihr ihre Schattenseiten nennen, würde sie das vermutlich als Angriff auf ihre Persönlichkeit interpretieren und ihm wiederum Vorwürfe wegen seiner „Lieblosigkeit“ machen, was ihre Sicht der Dinge nur erhärten würde.

Ein Anker beim Verstehen von Werden und Sein

Das pgFeld-Modell ist hier als ein Tool zu verstehen, das der Therapeut nutzen kann, um eine Richtschnur für allgemein- menschliche Erfahrungsfelder, die das Werden der Psyche gestalten, zur Verfügung zu haben. Die Anwendung dieses Modells fügt sich also in die allgemeine Methodik des entsprechenden psychotherapeutischen Verfahrens (tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch etc.), das er nutzt, nahtlos ein.

Der Therapeut braucht ein Gespür dafür, welche pgFelder die fraglichen Erfahrungen des Klienten betreffen. Um für sich und den Klienten einen Überblick über das bisherige Werden und Sein zu gewinnen, reicht es, über entsprechende Fragen die einzelnen pgFelder der Reihe nach zu eruieren. Es kann hilfreich sein, dem Klienten, sofern er offen dafür ist, die groben Inhalte der pgFelder vor den Fragen zu erklären, z.B. das pgFeld III („Kaiserin“): Themen des Angenommenseins, der Zuwendung, sowohl in der kindlichen Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Nur wenn sicher ist, dass Tarotkarten keine Reaktanz („Widerstand“, etwa weil er diese für esoterischen Unfug hält) beim Klienten erzeugen, können diese während der Fragen auch vorgezeigt und zur Inspiration genutzt werden. Welches Tarotset der Therapeut nutzt, sollte er selbst entscheiden. Ich persönlich würde das Set von Crowley empfehlen, da dieses eine Menge archetypischer Symbolik enthält.

Das pgFeld-Modell ist keine Therapieform, sondern ein Entwicklungsmodell, das deutlich feiner zwischen bestimmten Erfahrungsfeldern des menschlichen Werdens unterscheidet, als es viele andere Modelle vermögen[4]. Aus diesem Grund eignet es sich besonders zur entwicklungspsychologischen Grobdiagnostik. Es ersetzt aber demzufolge keine Therapie und auch keine speziellere Psychodiagnostik.

Tarot als Landkarte zur Selbstreflexion

Eine integrale (oder integrierende) Lebensweise schließt notgedrungen auch das Aufarbeiten und Einlösen von Schattenaspekten ein. Schattenaspekte sind nicht nur negative (und sanktionierte) Eigenschaften, sondern auch unbewusste Stärken und Ressourcen. Jede Entwicklungsphase stellt Potentiale und neue Errungenschaften zur Verfügung, erzeugt aber auch Schattenaspekte. Ein Schattenaspekt des pgFeldes III (Kaiserin, orale Phase) könnte die Fixierung auf das Bedürfnis nach Versorgtwerden sein, des pgFeldes IV (Kaiser, anale und ödipale Phase) hingegen übertriebene Macht- oder Abgrenzungstendenzen.

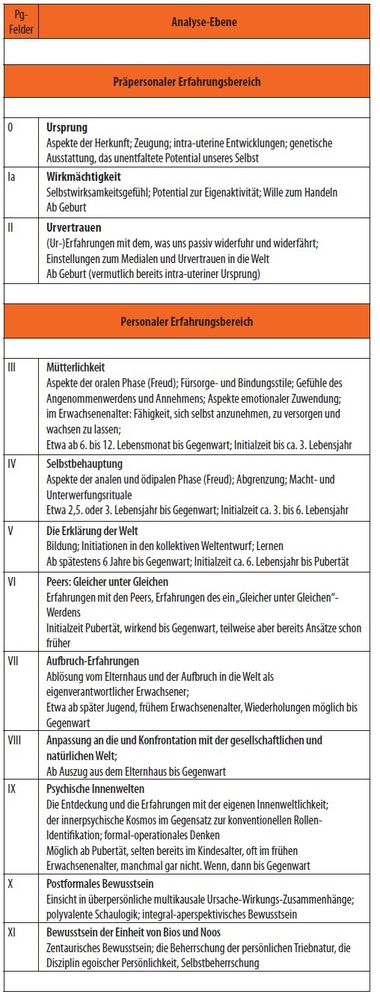

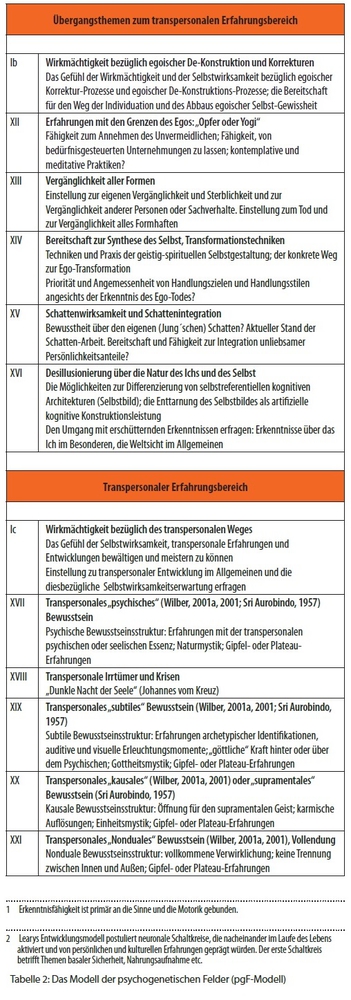

Man kann das pgF-Modell (siehe Tabelle 2, weiter oben) nun nutzen, um bezüglich einer speziellen Angelegenheit oder der Biografie im Allgemeinen jedes einzelne pgFeld nacheinander einer Betrachtung zu unterziehen. Oft lösen sich Fragen, die sich in einem pgFeld stellen, durch die Kontemplation der nachfolgenden pgFelder. Eine solche Betrachtung kommt einer bewusstmachenden Reise durch das eigene Gewordensein gleich, zeigt aber auch die Potentiale auf, die noch ungenutzt oder unentfaltet schlummern. Gleichzeitig führt die Betrachtung der Angelegenheit aus der Perspektive der „höheren“ pgFelder dann meist zu überraschenden Erkenntnissen, vergleichbar mit den Einsichten, die in Chakrameditationen gewonnen werden können.

Wie in jedem integralen Entwicklungsmodell werden auch hier die Perspektiven von pgFeld zu pgFeld immer weiter und umfassender, da sie die Erfahrungen ihrer Vorgängerfelder in sich bewahren und in einer neuen Perspektive aufgehen lassen. Wenn nun die Erfahrungen der Vorgängerfelder dysfunktional waren, werden diese auch die Erfahrungen der nachfolgenden pgFelder dementsprechend beeinflussen[5]. Beispiel: Die Initialerfahrungen des pgFeldes IV („Der Kaiser“) in der frühen Kindheit, nämlich sein Territorium zu erkunden, seine Körperfunktionen kontrollieren zu können, Autonomie in einfachen Handlungen (essen, anziehen etc.) zu entwickeln und seinem Erkundungsdrang nachzugehen, wird erst möglich, wenn das Kind die Erfahrung von Sicherheit und Angenommensein machen durfte. Explorationen (Erkundungen) führen das Kind von einem „sicheren Hafen“ aus in die Welt, und dieser ist eine Errungenschaft (oder nicht) des pgFeldes III („Die Kaiserin“).

Um nun diesem eigenen Gewordensein auf die Spur zu kommen, bieten sich mehrere Möglichkeiten an: Sinnvoll ist es in jedem Fall, sich in einen kontemplativen oder meditativen, auf jeden Fall konzentrierten Zustand zu versetzen. Rational orientierte Menschen können die Reihe der Großen Arkana vor sich ausbreiten und nun, beginnend mit dem ersten pgFeld, ihre psychische Biografie rekonstruieren.

Wieder das Beispiel pgF III („Kaiserin“): Habe ich das grundlegende Gefühl, angenommen zu sein? Wie waren meine ursprünglichen Erfahrungen (soweit ich mich erinnere)? Wie ist es heute: Fühle ich mich angenommen, in Sicherheit, wertgeschätzt? Inwieweit lasse ich mich, nun als eigenverantwortlicher Erwachsener, selbst wachsen, gebe meinem Bedürfnis nach Wachstum Raum? Wie nehme ich andere an, bin ich selber ein fürsorglicher, wertschätzender Mensch? Am besten ist es, man lässt sich durch die Bilder des Tarot bei dieser Erkundung inspirieren. Das nächste pgFeld (IV, „Kaiser“) wirft vielleicht folgende Fragen auf: Gebe ich meinem Leben eine Ordnung? Wie autonom bin ich? Ergreife ich gern Initiativen oder fühle ich mich darin gehemmt? Habe ich auf meinem „Lebensterritorium“ das Sagen oder überlasse ich das Regieren des eigenen Lebensraumes anderen? Wie waren meine ursprünglichen Erfahrungen mit den Themen Struktur, Eigenkontrolle, Autonomie, Initiative, Durchsetzungsvermögen? Wie sehen meine diesbezüglichen Strategien aus? Der Zusammenhang mit dem Vorgängerfeld wird schnell klar werden, denn um sein Leben selbstbewusst zu „regieren“, braucht es Selbstwertgefühl, und dieses entsteht durch die Erfahrungen mit dem Vorgängerfeld, also mit den Themen des „Angenommenseins“ und damit der Wertschätzung durch frühe Bindungspersonen.

Weniger rational ist folgendes Vorgehen: Einige Minuten meditieren (z.B. Atemachtsamkeit), dann Visualisieren des jeweiligen pgFeldes (wieder der Reihe nach) und die Bilder, die kommen mögen, nicht verdrängen, nicht bewerten, einfach beobachten. Ähnlich wie in der Hypnotherapie können diese Bilder oder Szenen dann auch bewusst in eine positive Richtung verändert werden. Im Grunde ist es, als ob man sein Leben oder ein bestimmtes Thema aus 22 umfassender werdenden Perspektiven heraus betrachtet, während man im Alltag seine Probleme gewöhnlich aus einer oder höchstens zwei Perspektiven heraus reflektiert.

Tarotlegungen als projektive Verfahren

Der vermutliche Wirkmechanismus projektiver Verfahren besteht in dem Wechselspiel zweier Komponenten:

- das vorgelegte Material, das zur Projektion einlädt und

- das innerpsychische ‚Set‘ des Anwenders, das sowohl in der Bereitschaft zur Projektion als auch in dem zu projizierenden innerpsychischen Material besteht.

In der Testdiagnostik gibt es eine ganze Reihe solcher Verfahren, z.B. der Rorschachtest. Der Unterschied zu den Tarotkarten besteht in derQualität des vorgelegten Materials. Die Großen Arkana als implizite und umfassende Entwicklungsfolge regen dann ganz andere innerpsychische Inhalte an, als es der inhaltsneutraleRorschachtest könnte.

Legungen haben insofern eine magische Komponente, als den Karten eine Bedeutung zugesprochen wird, die für mehr steht als nur das Ding (die Karte) an sich. Dieser magische Appetit ist uns allen eigen und lebt als innere Schale in unserer Persönlichkeit (als Errungenschaft und Rudiment aus Kindertagen).

Aber ist eine Tarotlegung wirklich rein „magisch“? Ziehen wir nur eine Karte, ist diese der Auslöser für Assoziationen (Projektionen). Ziehen wir aber zwei Karten, treten die Assoziationen der zweiten Karte in Resonanz mit den Assoziationen der ersten Karte, deren Bedeutung sich damit verändert.

In der Deutung der Karten entfaltet sich ein sinnhaftes Ganzes und wir können Schattenaspekten auf die Spur kommen.

Man könnte sagen, die beiden Karten bilden gemeinsam ein neues Projektionsmaterial. Je mehr Karten im Spiel sind, desto komplexer wird der Assoziationsspielraum. Eine Deutung einer Legung ist also mehr als die Summe der Bedeutungen der einzelnen Karten, da jede Karte (in unserer projektiven, also deutenden Wahrnehmung) das Deutungspotential der anderen Karten verändert und somit ein ineinander verwobenes Muster erzeugt. Keine Karte wird dann unabhängig von der anderen betrachtet werden können. Das ist der Grund dafür, dass man oft mit Erstaunen die „Richtigkeit“ einer Legung feststellt und dieser dann vorschnell magisches Geschehen unterstellt.

Tatsächlich ist es die Flexibilität unserer deutenden Wahrnehmung, die keine Karte isoliert wahrnimmt, sondern immer versucht, aus dem vorliegenden Material ein sinnhaftes Ganzes zu machen. Dieses sinnhafte Ganze ist dann der Spiegel dessen, was bisher noch unverbunden in unserer Psyche schlummerte und nun über den Umweg der Projektion ans Tageslicht geholt werden konnte. Hier zeigt sich das ungeheure Potential „magischer“ Verfahren, das auf integrierende Weise genutzt werden kann, um dem Unbewussten, vor allem den positiven und negativen Schattenaspekten, auf die Spur zu kommen.

[1] Matthias Thiele: Tarot und die Kunst der Selbsterkenntnis. Phänomen-Verlag, 2012.

[2] Die psychogenetischen Felder sind in erster Linie allgemeine Erfahrungsthemen. In Bezug zum Spiral Dynamics-Modell könnte man sagen: Die persönlichen Erfahrungen, die man in den pgFeldern sammelt, entscheiden über die Art und Weise der Entstehung und Ausprägung der wMeme.

[3] Wenn transpersonale pgFelder (XVII-XXI) als „Einbruch“ erfahren wurden, z.B. in das pgFeld VI – Die Liebenden (auch „Die Brüder“, Peers, die Zeit der Pubertät und Adoleszenz), spricht man auch von Gipfelerfahrungen.

[4] Zum Beispiel differenziert es Themen egoischer Dekonstruktionen und Korrekturen, die als Erfahrungsthemen zwischen hochentwickelter Personalität (grün und gelb nach Spiral Dynamics) und stabilen „gesunden“ transpersonalen Erfahrungen (türkis etc.) zur Bewusstwerdung und Auseinandersetzung anstehen: pgF XI, („Die Lust“, „Kraft“) bis XVI („Der Turm“). Diese pgFelder wirken aber auch, ohne dass das Bewusstsein sich diese erschlossen hätte, was oft zu Krisen im Leben führen kann oder diese widerspiegelt. Das Spiral-Dynamics-Modell würde hier kaum einen Ansatzpunkt liefern.

[5] Die Eigenschaften und Inhalte der einzelnen pgFelder und deren Zusammenhänge habe ich in meinem Buch „Tarot und die Kunst der Selbsterkenntnis“ ausführlich beschrieben. Darin findet sich auch eine Kopiervorlage des pgF-Modells mit entsprechendem Platz für persönliche Anmerkungen. Ich empfehle, die Beschreibungen der pgFelder anfangs zumindest einmal in ihrer Reihenfolge durchzulesen, bevor man sich in einzelne pgFelder vertieft.

Literatur:

Ken Wilber (2001): Integrale Psychologie

Ken Wilber (2001a): Eros, Kosmos, Logos

Sri Aurobindo (1957): Der integrale Yoga

Matthias Thiele, Dipl.-Psychologe, Buchautor.

Aktuelle Tätigkeitsfelder: Pädagogische und Entwicklungs-Psychologie, freie Dozenten- und Seminartätigkeit, Supervisionen und Beratungen. Forschung über kultur- und epochenübergreifende Konzepte der Psyche.

http://matthiasthiele.com/

Autor des Buches „Tarot und die Kunst der Selbsterkenntnis“, 426 S., ISBN 9783943194173, 24,95 €, Phänomen Verlag. http://phaenomen-verlag.de

Die Abbildungen der Tarot-Karten stammen aus dem Crowley-Tarot, der bei Königsfurt-Urania erschienen und dort im Online-Shop erhältlich ist: www.koenigsfurt-urania.com

Quelle: IP 24 – 2/2013