Max Peschek

In unserer Kultur sind Frauen und Männer in unterschiedlicher Zahl in Berufen und Lebensbereichen vertreten. Erklärt wird die unterschiedliche Verteilung in der Regel damit, daß ein Geschlecht (die Männer) das andere (die Frauen) unterdrückt, und zwar weltweit, kulturübergreifend und über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren. Das Opfer-Geschlecht ist naturgemäß gut, das Täter-Geschlecht böse. Auf eine einfache Formel gebracht: Frauen sind Schafe, Männer sind Wölfe.

Diese Anschauung ist inzwischen so sehr verbreitet, daß eine andere Sicht geradezu blasphemisch wirkt. Dennoch: Wäre es denkbar, daß das Verhältnis und die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern von Frauen und Männern im Großen und Ganzen gemeinsam hervorgebracht wird (mit entsprechenden Vor- und Nachteilen für beide)? Und zwar als jeweils beste Lösung in einer bestimmten Umwelt mit einem bestimmten technisch-ökonomischen, kulturellen sowie individuellen Entwicklungsstand?

Für eine integrale Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen wurde von Wilber der Begriff ‚Integraler Feminismus’ vorgeschlagen; nachteilig an diesem Begriff ist, daß Männer sich nicht unbedingt angesprochen fühlen. Im internationalen Diskurs hat sich inzwischen der Gender-Begriff durchgesetzt; Gender bezeichnet dabei ursprünglich die kulturelle Prägung des Geschlechts im Gegensatz zur biologischen Prägung (‚sex’) – eine Unterscheidung, die der deutschsprachige Begriff ‚Geschlecht’ so nicht hergibt. Idealerweise wäre Gender die Fortsetzung des Feminismus mit dem Ziel, Gleichberechtigung und Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen zu erreichen, indem durch die Integration von Feminismus und Männerforschung auch Männer aktiv einbezogen werden. Der Gender-Ansatz ist jedoch stark mit dem postmodernen Wertesystem verbunden, so daß die integrale Perspektive auch einen neuen Begriff wie „Integral Genderdevelopment“ oder „Integral Genderliberation“ braucht. Ein guter deutschsprachiger Begriff wird noch gesucht; für diesen Aufsatz zitiere ich als Überschrift einen Buchtitel, der für mich das Ende des Geschlechterkampfes auf den Punkt bringt.

Essentialistische Traditionen und die Evolutionsbiologie betonen die Bedeutung der Gene, Hormone und Lebensbedingungen für die Entstehung männlicher und weiblicher Verhaltensweisen. Postmoderner Dekonstruktivismus hingegen betont, dass unterschiedliches Verhalten von Frauen und Männern in hohem Maße, wenn nicht sogar ausschließlich, von der Kultur geprägt sind. Wer hat recht?

Ein integraler Ansatz wird zeigen, dass beide Theorien recht haben – in ihrem eigenen Geltungsbereich. Beide Perspektiven, die biologische und die kulturelle, sind wahr – aber partiell. Und wir werden sehen, dass es eine bestimmte Logik gibt in der Entstehung von Perspektiven aus und auf Geschlechterrollen, sei es traditionell, modern, postmodern oder integral.

Dem integralen Modell folgend können wir Geschlecht aus den Hauptperspektiven oder Quadranten betrachten, die Entwicklung einer Geschlechtslinie durch alle Entwicklungsebenen, die Typen männlich/weiblich für alle Linien sowie die Bedeutung von Geschlecht für veränderte (spirituelle) Bewußtseinszustände; diese fünf Bestandteile werden im folgenden erörtert.

Alle Perspektiven

Ken Wilber wird gelegentlich als einer der „umfassendsten philosophischen Denker unserer Zeit“ bzw. als „führender integrativer Denker der Postmoderne“ bezeichnet. Bei der Betrachtung verschiedener Fachgebiete wie Medizin, Psychologie, Feminismus oder Spiritualität gelingt es ihm, auf eine Ebene der Abstraktion zurückzugehen, auf der Gemeinsamkeiten zwischen widerstreitenden Ansätzen sichtbar werden. Wilber’s Arbeit ist wie ein Landkarte, eine integrale Sichtweise der modernen und postmodernen Welt, eine Vision, die das Beste alter Weisheit mit dem Besten moderner Erkenntnis verbindet.

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die (partiellen) Wahrheiten konkurrierender Ansätze zu vereinigen entwickelte Ken Wilber einen Vier-Quadranten– bzw. Perspektiven-Ansatz, der auch für das Geschlechterthema mit Gewinn angewendet werden kann. Insbesondere die verfeindeten Lager „biologisch oder sozial determiniert“ können mit ihren jeweiligen Wahrheiten in einer integralen Perspektive miteinander versöhnt werden; beide Ansätze haben Wichtiges mitzuteilen – aber eben nur Teile des Ganzen.

Mit den vier Perspektiven auf Geschlecht finden wir biologische Gegebenheiten (unterschiedliche Gehirnstrukturen und Hormonmischungen, Evolutionsbiologie), soziale Dimensionen (kulturelle Beeinflussung von Mann/Frau-Rollen, soziale Konstruktion von Gender), individuelle Ausprägungen (geschlechtliche Identität) sowie die gesellschaftliche Ebene (technisch-ökonomischer Entwicklungsstand und eine damit verbundene Arbeitsteilung). Insbesondere in der akademischen Geschlechterforschung wird die biologische Disposition gerne geleugnet zugunsten der sozialen Konstruktion; wer sich jedoch aus ideologischen Gründen weigert das ganze Bild zu sehen, hat dadurch weniger Möglichkeiten, geeignete Lösungen für anstehende Probleme zu finden.

Gender in allen Quadranten:

| OL Autonomie/Beziehung Geschlechtsidentität Sexuelle Orienteriung Polarität männlich/weiblich Entwicklungsebenen | OR Gene, Hormone, Gehirn Sprache/räumliche Wahrnehmung Konkurrenz/Verbundenheit Dominanz/Empathie |

| UL „Doing gender“ Männerkultur/Frauenkultur Sprachkulturen Leitbilder Männlichkeit/Weiblichkeit | UR Natürliches und technisches Umfeld Arbeitsteilung Produktion/Reproduktion Gleichberechtigung Chancengleichheit |

Individuell-innerlich – psychisch (Oben-Links)

Die Perspektive individuell-innerlich liefert mit dem psychoanalytischen Feminismus (Nancy Chodorow) eine Erklärung dafür, warum Jungen/Männer eher Autonomie anstreben, Mädchen/Frauen eher Beziehung: beide werden von einer Frau geboren. Der Junge erkennt, daß er anders ist (aber wie?), daß Mädchen erkennt die Gleichheit und hat daher eine geringere Neigung, sich abzugrenzen (Burbach 2001). In späteren Jahren (ab der Pubertät) müssen Mädchen daher stärker um Autonomie und Abgrenzung von der Mutter ringen, während Jungen/Männer ihre Beziehungsfähigkeit stärken müssen. Wilber bezeichnet diese Tendenzen als Agenz (Autonomie) und Kommunion (Beziehung), welche sich vor allem in der Translation, in der horizontalen Ausprägung auf einer Ebene auswirke, während die Transformation zu höheren Ebenen für Männer eher von Eros (Transzendenz) und für Frauen von Agape (Umfassen) geprägt sei.

Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sind ebenfalls innerliche Phänomene: Der biologische Körper ist nicht immer identisch mit der Identität als Mann oder Frau, genausowenig wie die sexuelle Orientierung auf das andere oder das eigene Geschlecht (oder auf beide). In diesen Quadrantengehört auch das eigene Empfinden des Typs als eher männlich, eher weiblich oder eher ausgeglichen (Deida 1997, 2002). Jungianische Archetypen wie König, Krieger, Magier und Liebhaber (Moore/Gilette 1992), insofern sie universell und damit kulturübergreifend sind, gehören ebenfalls in diese Perspektive.

Eine ganz wesentliche Komponente sind die individuellen Entwicklungsebenen, welche zu grundverschiedenen Arten des Mann- oder Frauseins führen: Archaisch, traditionell, modern, postmodern oder integral (s.u. Genderlinie in allen Ebenen).

Individuell-äußerlich – körperlich (Oben-Rechts)

Der Quadrant oben-rechts gibt Hinweise auf biologische und evolutionäre Mechanismen, die den Geschlechterdifferenzen zugrundeliegen: Die unterschiedlichen xx- bzw xy-Gene, welche im letzteren Fall bereits in der Schwangerschaft aus einem ursprünglich weiblichen Gehirn mittels Hormonen ein männliches Gehirn formen. Im weiteren Zusammenspiel mit Hormonen führt dies zu empirisch beobachtbaren Geschlechtsunterschieden (z.B. Bischof-Köhler 2002, Pinker 2008). Für Männer: höhere Durchsetzungsorientierung, Wettbewerbsmotivation, Unternehmenslust, Risikobereitschaft, Mißerfolgstoleranz und Körperkraft, visuell-räumliche Begabung; für Frauen: höhere Fürsorglichkeit und Interesse an persönlichen Beziehungen, Empathie, vorsichtigere Einschätzung der eigenen Kompetenz, sprachliche Begabung. Diese Unterschiede gelten natürlich nur im statistischen Durchschnitt, so daß es durchaus auch ‚maskuline’ Frauen und ‚feminine’ Männer gibt.

„Es gibt keinen weiblichen Mozart, weil es keinen weiblichen Jack the Ripper gibt“ (Camille Paglia). Verglichen mit Frauen gibt es etwas mehr Männer, die zu Extremen neigen, und zwar an beiden Seiten der Normalverteilung, sei es Intelligenz oder Kriminalität (Pinker 2008). Männer sind anfälliger für Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Unfälle. Sie neigen eher dazu, andere Menschen zu verletzen oder zu töten. Bei ihnen besteht auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, daß sie extrem lange Arbeitszeiten in extremen Jobs ableisten und jünger sterben. Diese Dinge hängen zumindest teilweise mit der Biologie zusammen, ebenso wie Lernprobleme, Aufmerksamkeitsdefizite und soziale Störungen.

Die Unterschiede im Gehirn und im Hormonspiegel (insbesondere Testosteron und Oxytozin) führen ab der Kindheit zu unterschiedlichen Verhaltensweisen, welche zwar kulturell überformt werden können, dennoch eine gewichtige Rolle einnehmen im Leben von Frauen und Männern, sowie in allen Bestrebungen nach Gleichberechtigung. Testosteron erhöht zwar Aggressivität, Risikofreudigkeit und Energie, sorgt vermutlich jedoch auch für eine höhere Anfälligkeit für praktisch jede bestehende chronische Krankheit. Das männliche Gehirn ist weniger vielseitig als das weibliche, wenn es um geschriebene oder gesprochene Sprache geht. Frauen haben einen biologie-gestützten (Oxytozin als Beziehungshormon) kleinen, aber deutlichen Empathie-Vorteil– die Fähigkeit, zu erkennen, was ein anderer denkt und fühlt, und mit einer angemessenen Gefühlsreaktion und angemessenen Handlungen darauf zu reagieren (was sich Unten-Rechts in der Auswahl der Berufe niederschlägt).

Kollektiv-innerlich – kulturell (Unten-Links)

Eine der Stärken der Postmoderne besteht darin, daß sie uns darauf aufmerksam macht, wie sehr Männer und Frauen von kulturellen Leitbildern in ihren Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit geprägt sind. Biologie ist keine Schicksal; „man wird nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht“ (Simone de Beauvoir). In seiner extremen Form postuliert der Dekonstruktivismus, das Geschlecht ausschließlich kulturell bedingt ist und daher individuell beliebig gestaltet werden kann (‚doing gender’). Geschlecht wird als „diskursiv-interaktive, historisch sich wandelnde, gesellschaftlich-kulturelle Konstruktion“ begriffen (Schlottau/Waldmann 2001). Geschlechterdifferenzen sind kulturelle Produkte, die reflexiv zugänglich und veränderbar sind; es gibt in dekonstruktivistischer Sicht kein natürliches Geschlecht außerhalb des sozialen. Die dominante Vorstellung von heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit wird als kulturelles Konstrukt entlarvt, Frauen und Männer können dadurch in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden.

Auch die Verwendung von Sprache unterscheidet sich (Tannen 1991, Hertlein 1999): Männer bevorzugen Sachaussagen, Fakten und Informationen, nutzen Sprechen für Konkurrenz, Status und Selbstdarstellung („Habe ich gewonnen?“), während Frauen Sprache für Beziehungspflege nutzen („Magst Du mich?“), indirekter sprechen, mehrere Gesprächsfäden verfolgen können und lieber über Menschen sprechen.

Sinnvoll für persönliche Entwicklung sind Männer- bzw. Frauengruppen, geschützte Räume, in denen diese sich jeweils als Frauen und als Männer begegnen können, zur gegenseitigen Unterstützung, zur Entlastung von Beziehungen, zur Entwicklung der eigenen geschlechtlichen Identität (‚Auftanken‘). So gestärkt können Frauen und Männer sich dann im privaten und öffentlichen Raum begegnen, um selbstbewußt konstruktive Dialoge über passende Geschlechterarrangements zu führen – und nicht zuletzt, wegen oder trotz der Andersartigkeit, sich auch aneinander zu erfreuen.

Kollektiv-äußerlich – sozial, gesellschaftlich (Unten-Rechts)

Wenn wir Organisationen, Technik, Recht, Wirtschaft, Bildung und andere gesellschaftliche Institutionen in den Blick nehmen finden wir Fragen der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen, Zugang zu Ressourcen, sowie alle strukturellen und rechtlichen Möglichkeiten, mehr Chancengleichheit zu ermöglichen. Dies ist die ursprüngliche Blickrichtung des Feminismus: Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Fragen, gleicher Zugang für alle zu Produktion (Erwerbsarbeit) und gleiche Aufteilung der Aufgaben der Reproduktion (Kinder und Familie).

Hier sehen wir auch deutlich, wie die Lebensbedingungen die Geschlechterarrangements geprägt haben („Das Sein bestimmt das Bewußtsein …“). Frauen gebären und stillen, Männer verfügen im Durchschnitt über etwas mehr Körperkraft und Mobilität; Unterschiede, die in der heutigen Zeit nicht mehr übermäßig wichtig erscheinen, aber in historischer und prähistorischer Zeit zu ausschlaggebenden kulturellen Faktoren wurden. In Gartenbaugesellschaften erzeugten Frauen etwa achtzig Prozent der Nahrungsmittel, und entsprechend war ihr öffentlicher Einfluß beträchtlich; Gott war meistens eine Frau. Als der Pflug eingeführt wurde, übernahmen Männer den größten Teil der Produktionsarbeit, und Gott wurde zum Mann.

Eine agrarische Kultur bevorzugt aufgrund biologischer Gegebenheiten die männliche Wertsphäre für Aktivitäten außer Haus. Diese Arbeitsteilung war, gemessen an heutigen Standards, für Frauen und Männer unglücklich, gemessen an damaligen Standards jedoch unumgänglich. Da eine industrielle und postindustrielle Gesellschaft diese Form der Geschlechtertrennung nicht mehr benötigt, können wir den Zugang zu den jeweils verschlossen gebliebenen Bereichen gleichberechtigt öffnen, ohne dabei Männer beschimpfen zu müssen.

Janet Chafetz (1984) beschreibt sehr detailliert die gesellschaftlichen Faktoren, die dazu führen, daß Frauen keinen oder einen gleichberechtigten Zugang (oder irgendwo dazwischen) haben zu Ressourcen und Kontrolle über die damit hergestellten Produkte: Im wesentlichen ist es die Organisation der produktiven Arbeit sowie der Familienstruktur; diese wiederum sind von einer Reihe anderer Faktoren abhängig wie Populationsdichte, Technologie, Umwelthärte. Da Frauen sich als Gruppe in keiner Kultur auf Produktion spezialisieren, sondern immer auch reproduktive Aufgaben übernehmen (Kinder großziehen), gibt es auch keine Kultur, in der Frauen einen höheren Zugang als Männer zu knappen und wertvollen Gütern oder Status haben, sondern bestenfalls einen gleich hohen. Konzepte wie „Unterdrückung“ oder „Patriarchat“ betrachtet Chafetz als viel zu unpräzise, um das Verhältnis zwischen Männern und Frauen sinnvoll zu erklären. Da in technologisch wenig entwickelten Gesellschaften beide Geschlechter voneinander abhängig sind, sei es äußerst unwahrscheinlich, daß ein Geschlecht mit Gewalt über einen langen Zeitraum das andere dominieren kann.

Erst mit den technischen Gegebenheiten der Moderne entstand die Möglichkeit, zunehmend unabhängig von Körperkraft Tätigkeiten auszuüben. Und Frauen haben sofort begonnen, diese Möglichkeiten zu nutzen, eine Prozeß, der immer noch andauert. Insoweit wäre zu überlegen, ob und inwieweit „Unterdrückung“ als ideologisches Konstrukt wirklich brauchbar war und ist, oder ob nicht vielmehr ein Paradigmenwechsel zu einer „gemeinsamen Erneuerung des Geschlechterarrangements im Zuge neuer Produktionsweisen“ die sinnvollere Perspektive wäre.

Solch eine Erneuerung geht nicht ohne Auseinandersetzung; Individuen und soziale Systeme besitzen eine Trägheit, die sich Veränderungen widersetzt und nur allmählich und in kleinen Schritten zuläßt. Den Mühen der Eroberung von Vorstandsetagen durch Frauen stehen die Mühen zur Gleichberechtigung nichtehelicher Väter im Umgangs- und Sorgerecht dabei in Nichts nach. Beide Seiten müssen bei einer neuen Verteilung der gesellschaftlichen und privaten Macht etwas abgeben, haben aber auch die Chance, viel dazu zu gewinnen. Widerstand richtet sich nicht gegen die Beendigung von Jahrtausenden männlicher Abscheulichkeit und weiblicher Dummheit, sondern gegen das Hervortreten einer völlig neuen Bewußtseinsstruktur, in der Frauen und Männer über die bisherige Rollenverteilung hinauswachsen und etwas völlig neues, historisch noch nicht dagewesenes erschaffen müssen.

Die Erwartung, daß Frauen und Männer sich in einer post-feministischen Gesellschaft alle Bereiche zu 50% teilen werden, hat sich bisher nicht erfüllt. Gerade die Tatsache, daß Frauen heute (in modernen Gesellschaften) Wahlmöglichkeiten haben, läßt ihre Präferenzen deutlich hervortreten, und es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, den Mann als Grundmodell zu betrachten, wenn wir über Frauen und Berufstätigkeit nachdenken (Pinker 2008); ist ein System, das für Männer entwickelt wurde, wirklich das Beste für Frauen? Chancengleichheit führt nicht notwendigerweise Ergebnisgleichheit. Je mehr finanzielle Stabilität und gesetzlicher Schutz Frauen geboten wurde, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, daß sie sich für die männliche Standard-Route entschieden; je reicher das Land, desto eher entscheiden sich Männer und Frauen für unterschiedliche Arten von Arbeit.

Die Perspektive des Geschlechterarrangements, eines gemeinsam von Frauen und Männern geschaffenen Miteinanders, statt derjenigen einer Unterdrückung, gibt die Möglichkeit, sich auf Lösungen zu konzentrieren und unnötige Reibungsverluste und Kämpfe zu vermeiden.

Die Genderlinie in allen Ebenen

Während der Vorbereitung auf ein Gendertraining lag die Männerstudie von Zulehner und Volz (1998) auf meinem Schreibtisch mit vier Männertypen als Ergebnis:

Traditioneller Mann (19%)

Die Frau soll für den Haushalt und die Kinder da sein, der Mann ist für den Beruf und für die finanzielle Versorgung zuständig. Wenn ein Mann und eine Frau sich begegnen, soll der Mann den ersten Schritt tun. Männer können einer Frau ruhig das Gefühl geben, sie würde bestimmen, zuletzt passiert doch das, was er will. Der Mann erfährt in seiner Arbeit seinen persönlichen Sinn. Ratio vor Emotion, Primat des Verstandes über Körper und Spiritualität. Autoritär, egozentrisch, Gewaltneigung.

Neuer Mann (20%)

Für einen Mann ist es ein Bereicherung, zur Betreung seines Kindes in Erziehungsurlaub zu gehen; Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist wichtig. Aktive Wahrnehmung von Vaterschaft als entscheidendes Kriterium. Männlichkeit beinhaltet Körper, Gefühl, Verstand (und Seele). Ambesten ist es, wenn Mann und Frau beide halbtags erwerbstätig sind und sich beide gleich um Haushalt kümmern. Frauenemanzipation ist eine sehr notwendige und gute Entwicklung. Beide, Mann und Frau, sollten zum Haushaltseinkommen beitragen.

Pragmatischer Mann (25%)

Eine Mischung aus traditionell und neu; der Mann erfährt in seiner Arbeit seinen persönlichen Sinn. Die Frau ist besser für Kindererziehung geeignet. Männer machen ohnehin, was sie wollen. Frau braucht Kinder für erfülltes Leben. Die Berufstätigkeit der Frau ist positiv. Beide Partner sollen für Haushalt und Kinder zuständig sein und zum gemeinsamen Haushaltseinkommen beitragen. Weibliche Berufstätigkeit hat keine negativen Folgen für das Kind. Ein männlicher Erziehungsurlaub ist eine Bereicherung. Die Emanzipation der Frau wird eher begrüßt.

Verunsicherter Mann (37%)

Stimmt weder den traditionellen noch den neuen Rollenbildern sicher zu; „ängstliche Rolleneskapisten“. Eher negativ gegenüber berufstätiger Frau und Kindererziehung, Arbeitsteilung bei Beruf und Haushalt, sowie generell bezüglich Frauenemanzipation; persönlicher Sinn der Arbeit wird in Frage gestellt; Frauen sind nicht unbedingt besser für Kindererziehung geeignet.

Natürlich wollte ich wissen, wie man denn die Gruppe der „Neuen Männer“ vergrößern kann, und wie man denn überhaupt einer wird (die Folgeuntersuchung einige Jahre später stellte fest, daß die Gruppe der Neuen Männer zunimmt, die der traditionellen Männer abnimmt). Neben der Männerstudie lag auf meinem Schreibtisch das Buch ‚Spiral Dynamics’ von Beck und Cowan, und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Die Männertypen waren gar keine (unveränderlichen) Typen sondern Entwicklungsebenen – nach Wilber/Gebser mythisch, rational, postmodern, nach Graves/Beck/Cowan Blau, Orange, Grün.

Spiral Dynamics beschreibt die menschliche Entwicklung durch acht Werte-Ebenen, auch Werte-Meme genannt, die Grundlage für Handeln und Wahrnehmung sind und in jeder beliebigen Aktivität zum Ausdruck kommen können: jede Ebene ein Kern-Wertesystem, eine Weltsicht, ein organisierendes Prinzip, welches Denken, Handeln, Entscheidungen und kulturellen Ausdruck prägt. Die Ebenen sind mit Farben benannt, um Bezüge zu politischen Richtungen und vor allem Hautfarben zu vermeiden.

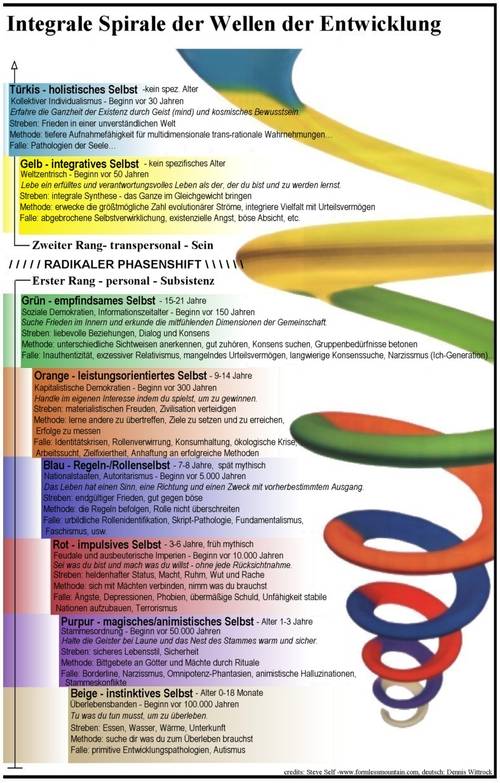

Abb: Spiral Dynamics Ebenen nach Beck & Cowan (Grafik: Steve Self)

Die Welt ist bunt

Die verschiedenen Stufen der Spiral Dynamics-Ebenen bauen aufeinander auf und entwickeln sich dann, wenn die dafür geeigneten Lebensbedingungen gegeben sind. Sowohl Menschen wie Kulturen haben ihren Schwerpunkt in einer Ebene. Die erste Ebene – „Beige“ – beschreibt die archaisch-instinktive Ebene des Überlebens: Nahrung, Wasser, Wärme, Sex. „Purpur“ legt Wert auf Sicherheit durch Mitgliedschaft in einer Familie oder Gruppe und bevorzugt animistisches Denken und magische Geister. Im nächsten Schritt – „Rot“ – entwickelt sich zum ersten Mal ein individuelles Ich: impulsiv, egozentrisch und heroisch. Diese Ebene liebt feudale Imperien, Macht und Ruhm. Gezähmt werden die egozentrischen Impulse durch die Ebene „Blau“: Das Leben hat Sinn und Richtung und wird bestimmt durch einen allmächtigen Anderen, eine Ordnung und einen höheren Sinn. Mit der Betonung von Familie und Religion, klaren Regeln für ein geordnetes Kollektiv, einem Misstrauen gegenüber Veränderungen, von Problemen mit der Komplexität der Welt, die durch klare moralische Regeln gelöst werden sollen, finden wir hier die Traditionalisten mit etwa 40 Prozent der Menschheit.

Die Modernen – mit der Farbe „Orange“ machen sie rund 30 Prozent der Menschheit aus – suchen Wahrheit, Erfolgund Sinn auf individualistischem und wissenschaftlichem Weg. Die Welt wird als eine rationale Maschine mit natürlichen Gesetzen gesehen, die erlernbar und benutzbar sind. Der moderne Staat entsteht, leistungsorientiert und materialistisch. Als Reaktion auf die Pathologien von „Blau“ und „Orange“ entsteht anschließend „Grün“ (10 Prozent) mit einer Wertschätzungvon Beziehungen, ökologischer Lebensweise und engagierter Teilnahme an der Welt, das Zuhause für Pluralismus, Postmoderne, humanistische Psychologie, Feminismus und ökologischen Aktivismus, mit allen Kennzeichen der kulturell Kreativen: Selbstverwirklichung, Offenheit für fremde Kulturen und Spiritualität, antihierarchisch, egalitär, empfindsam. Die siebente Ebene, „Gelb“ oder Integral, seit etwa 30 Jahren im Entstehen, ermöglicht schließlich die Anerkennung aller Vorgänger und ihre flexible, an konkreten Gegebenheiten orientierte Handhabung. Eine integrale, multi-perspektivische Weltsicht, die einen weiten Horizont bei der Lösung anstehender Herausforderungen ermöglicht; individuelle Entwicklung des eigenen Bewußtseins steht im Mittelpunkt. Die Ebene „Türkis“ schließlich wird die integrale Sicht über die individuelle Perspektive ausdehnen auf das globale „Wir“ und anerkennen, daß jeder Mensch das Recht hat, auf der Ebene zu sein und zu bleiben, auf der er oder sie gerade ist.

Wenn wir nun die Typen der Männerstudie den einzelnen Werte-Ebenen zuordnen (traditionell – blau; pragmatisch/modern – orange; neu/ kulturell kreativ – grün), dann entwickeln Männer und Frauen sich in genau dieser Reihenfolge, wie aus Langzeitstudien ersichtlich wird. Die Schlussfolgerung: Dem „Faktor Bewusstsein“ – Persönlichkeitsentwicklung – kommt in Bezug auf Chancengleichheit und Geschlechterdemokratie eine höhere Bedeutung zu als der Geschlechtszugehörigkeit. Männer und Frauen mit einem Schwerpunkt in der gleichen Werte-Ebene haben mehr miteinander gemeinsam als mit Angehörigen des gleichen Geschlechts, die ihren Schwerpunkt in einer entfernten Werte-Ebene haben.

Vielfalt im Mann- und Frausein

Spiraldynamics kann – wie auch andere Entwicklungsmodelle – als Rahmen verwendet werden, um die verschiedenen Männlichkeiten und Weiblichkeiten zu beschreiben, z.B.:

Beige: Frauen und Männer müssen zumindest lange genug leben, um Kinder in die Welt zu setzen und dafür zu sorgen, daß diese ebenfalls ein zeugungsfähiges Alter erreichen

Purpur: Leben in der Gruppe und gemeinsame Elternschaft ist vorteilhaft für die Weitergabe der Gene; Männlichkeit und Weiblichkeit sind Mysterien, die uns von den Göttern gegeben wurden.

Rot: Männer und Frauen manipulieren sich gegenseitig um ihren Willen durchzusetzen; Sex dient der selbstsüchtigen Befriedigung und Demonstration von Macht

Blau: Sind das wirklich meine Gene, die da reproduziert werden? Mit welchen kulturellen Regeln kann ich das als Mann sicherstellen? Mit welchen Regeln kann ich das Chaos der Anziehung zwischen den Geschlechtern in den Griff kriegen? Für die Gesellschaft ist es am besten, wenn Männer und Frauen die ihnen zugeschriebenen, überlieferten und bewährten Rollen übernehmen.

Orange: Aus ökonomischer Sicht ist Schwangerschaft ein Nachteil – gut ausgebildete Frauen, die für den Produktionsprozeß ausfallen. Evt. sind Angebote für Kinderbetreuung sinnvoll, um die qualizierten Frauen im Betrieb halten zu können, insbesondere dann, wenn nicht genügend qualifizierte Männer verfügbar sind. Ansonsten sollen Frauen und Männer die gleiche Leistung bringen.

Grün: Gleichberechtigung von Männern und Frauen muß in einer patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft erkämpft werden durch Quotierung, Gesetze, Feminismus, Gender Mainstreaming. Ziel ist die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Gelb/Türkis: Frauen und Männer sollen darin unterstützt werden, ihre einzigartige persönliche Identität als Frau und Mann zu finden mitgesunden Ausdrucksformen aller Werte-Memes. Diversity ersetzt Gender, indem nicht nur Geschlecht, sondern auch Klasse, Rasse, Alter, Kultur usw. berücksichtigt werden. Frauen und Männer gestalten gemeinsam Geschlechterarrangements, die für sie selbst und für ihre gesamte soziale und natürliche Umwelt vorteilhaft sind. Chancengleichheit ist wesentlich, kann aber dazu führen, daß Frauen und Männer aufgrund eigener Vorlieben in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen unterschiedlich repräsentiert sind.

Der Kampf ist vorbei

Der Geschlechterkampf – als Auseinandersetzung zwischen Männern und Frauen gedacht – wird damit als historischer Irrtum erkennbar: Der Hauptwiderspruch liegt im Kampf zwischen Werte-Ebenen (hier: kulturell kreativ gegen traditionell und modern, bzw. „Grün“ gegen „Blau“ und „Orange“), und wird gelöst in der Integration der positiven Aspekte aller Ebenen (integral bzw. „Gelb“). Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Geschlecht als Thema ausgedient hat: Mit einem integralen Ansatz wird deutlich, dass die biologischen und kulturellen Prägungen durchaus zu männlichen und weiblichen Verhaltensweisen und Eigenheiten bei Männern und Frauen führen. Diese Unterschiede wahrzunehmen und kritisch zu reflektieren bleibt weiterhin ein wichtiges Thema im Gender-Diskurs.

Auch die Auseinandersetzungen in Beziehungen zwischen Frauen und Männern werden nicht abnehmen, solange wesentliche Schattenaspekte aus der persönlichen Entwicklung ausgeklammert bleiben; je höher die Entwicklungsebene, desto größer ist die Bereitschaft dazu sowie die benötigte Reflektionsfähigkeit.

Mit anderen Worten: Die Art und Weise, wie wir Männlichkeit und Weiblichkeit leben ist nicht nur biologisch und kulturspezifisch bedingt, sondern vor allem abhängig von unserem persönlichen Entwicklungsstand sowie der geleisteten Schattenarbeit. Daraus folgt, daß zur Veränderung der Geschlechterarrangements nicht nur Aktivität im Unten-Rechts, im gesellschaftlichen Quadranten, notwendig ist, sondern ganz viel innere Arbeit, individuell und kollektiv („Das Bewußtsein bestimmt das Sein …“). Der Geschlechterkampf ist in erster Linie eine Auseinandersetzung zwischen Wertesystemen (und Anpassung an neue Lebensbedingungen), nicht zwischen Männern und Frauen.

Geschlecht als Linie und Typ

Ein weiteres Element des integralen Modells sind Entwicklungslinien: Kognition, Moral, Ich-Identität, Spiritualität, interpersonelle Fähigkeiten usw. Menschen entwickeln sich anhand dieser Linien von einer Ebene zur nächsten. Wilber beschreibt in Integral Psychology Geschlechtsidentität als Entwicklungslinie mit den folgenden Stufen: morphologisch-genetische Gegebenheiten, undifferenziert, differenzierte Basis-Geschlechtsidentität, konventionelle Geschlechtsidentität, konsistente Geschlechtsidentität, Gender-Androgenität, archetypische Gender-Vereinigung und Jenseits von Geschlecht. Zukünftige Arbeiten von Wilber und anderen integralen ForscherInnen werden dieses Modell sicherlich noch im Detail für Männlichkeit und Weiblichkeit ausarbeiten.

Das Wissen um spezifisch männliche oder weibliche Entwicklungsebenen ist nicht neu. Der junge Mann im Märchen ‚Eisenhans’ erhält nacheinander einen Fuchs (rot), einen Schimmel (weiß) und einen Rappen (schwarz); zunächst intensive ungezähmte Kriegerenergie, dann engagierter Kampf für das Gute und schließlich durch die Integration des Schattens Weisheit, Humanität und Reife (Bly 1991). Richard Rohr (1992) beschreibt aus christlicher Sicht die zwei Reisen des Mannes vom ‚Normalmann’ (Pathologie: Macho) über die ‚Normalfrau’ (Pathologie: Softie) zum ‚Wilden (heiligen) Mann’, wie Jesus es war; bevor ein Mann Zugang zu seiner tiefen Männlichkeit und Menschlichkeit findet, muß er seine weibliche Seite entwickeln.

Wilber beschreibt männlich und weiblich als Typen (ähnlich wie Enneagramm u.a.), welche zu einer spezifischen Färbung einzelner Linien führen können. Als Beispiel bringt er gerne die moralische Entwicklungslinie (egozentriert – ethnozentriert – weltzentriert – universal), die nach Carol Gilligan eine männliche und eine weibliche Ausprägung hat (Gerechtigkeit bzw. Fürsorge).

Deida’s Typen

David Deida unterscheidet der Einfachheit halber nur zwischen drei Entwicklungsstufen für Männer, Frauen und ihre Beziehungen: Abhängigkeit (Rot/Blau/Orange), 50/50 (Grün) und Intimität (Gelb/Türkis/Koralle). In einer abhängigen Beziehung sind Männer und Frauen abhängig voneinander in Bezug auf Geld, Sex, emotionale Unterstützung oder Elternschaft. Ein Mann ist ein Mann, und eine Frau ist eine Frau. Sex und Macht werden oft schmerzhaft vermischt. Wenn man lange genug auf dieser Ebene verbracht hat und unzufrieden ist mit den damit verbundenen Begrenzungen, wächst man in die unabhängige 50/50 Beziehung hinein.

Die moderne Beziehung ist ein 50/50-Arrangement: Zwei voneinander unabhängige Beteiligte arbeiten an einer gleichberechtigten Partnerschaft. Jede/r schultert ziemlich genau die Hälfte der Pflichten, im Haushalt, als Eltern oder finanziell. Um dies zu erreichen versuchen sie ihre männlichen und weiblichen Anteile in ein Gleichgewicht zu bringen, sowohl beruflich als auch privat; Authentizität und Selbstverwirklichung stehen im Mittelpunkt. Wie jedoch viele von uns entdeckt haben, birgt das Ideal der 50/50-Beziehung ein Problem: Lebendigkeit und Leidenschaft in der Sexualität verschwinden. Der Grund: Viele von uns haben eine sexuelle Essenz, die entweder mehr männlich oder mehr weiblich ist, denn ausgeglichen oder neutral. Der Nebeneffekt der 50/50-Beziehung ist die Unterdrückung dieser tiefen sexuellen Essenz, was am Arbeitsplatz hilfreich ist, im Bett aber eine Katastrophe; damit geht die Polarität und die gegenseitige Anziehung verloren. Frauen beschweren sich darüber, daß es unter den Männern nur noch Machos oder Weicheier gibt, Männer beschweren sich darüber, daß Frauen so hart und unattraktiv wirken. Gleichberechtigung alleine führt noch nicht zu erfüllten Beziehungen.

Die Lösung für die Probleme dieser Ebene liegt natürlich in der nächsten Ebene: Intimität. Nach Deida geht es hier darum, „in das Eins-Sein zu entspannen und spontan der Welt seine tiefsten Gaben zu schenken“. Anstatt endlos Perfektion oder sich selbst zu suchen spüren wir, wie jeder Augenblick in Offenheit und Liebe auftaucht und sich wieder auflöst. Die Praxis der Intimität bedeutet, daß Liebe kein Gefühlszustand ist, in den man hinein- oder hinausfällt, sondern etwas, das man tut und praktiziert. Das Leben der eigenen Essenz kann bedeuten, daß Menschen mit mehr männlicher Essenz (meistens, aber nicht nur, Männer) Erfüllung (Leere) suchen durch eine Mission, eine Berufung, neben ihrer Beziehung, und Menschen mit mehr weiblicher Essenz (meistens, aber nicht nur, Frauen) Erfüllung (Fülle) suchen, indem sie sich in Liebe entspannen und (wilde) Liebe ausstrahlen. Sexuelle Erfüllung braucht das einzigartige Geschenk der sexuellen Essenz füreinander, eine tiefe Männlichkeit und Weiblichkeit die wir nur mit unserer Liebsten bzw. unserem Liebstem teilen.

Nur wenige haben so viel beigetragen zur Beschreibung der Essenz von Männlichkeit und Weiblichkeit wie Deida, zwei Kategorien die für ihn weit über Typen von Männern und Frauen hinausgehen, letztendlich spirituelle Kategorien sind: Leere und Fülle, Freiheit und Liebe. Deida’s Arbeit vollständig zu würdigen soll jedoch einer späteren Ausgabe der IP vorbehalten bleiben; seine Bücher sind uneingeschränkt empfehlenswert.

Geschlecht und Spiritualität

Der Zusammenhang von Geschlecht und Spiritualität (bzw. zu subtilen, kausalen oder non-dualen Bewußtseinszuständen) soll hier nur kurz gestreift werden. Über drei Punkte scheintEinigkeit zu bestehen: Das Transzendieren des Ichs auf den höheren Ebenen transpersonaler Erfahrung beinhaltet natürlich auch die Geschlechtsidentität; ab einer bestimmten Stufe von Erleuchtung kommt es nicht mehr in erster Linie darauf an, Mann oder Frau zu sein. Stattdessen wäre man mit einem tiefen Selbst jenseits von Geschlecht identifiziert, wodurch eine ich-lose, unschuldige Art von Männlichkeit oder Weiblichkeit sich entfalten könnte. Zum zweiten gibt es wahrscheinlich männliche und weibliche Zugänge zur Spiritualität: Der männliche Weg mehr über Askese, Transzendenz und Freiheit (z.B. Zen-Buddhismus), der weibliche Weg mehr über Liebe, Immanenz, Verkörperung und Fülle (z.B. Tantra). Erfahrungen aus einer spirituellen Gemeinschaft deuten darauf hin, daß Frauen und Männer unterschiedliche Hürden zu überwinden haben: Intellektualisieren und Konkurrenz bei Männern, ein Widerstand gegen unpersönliche Objektivität sowie das Loslassen von Gut-Sein als Kernstück weiblicher Identität bei Frauen (Adams 1996). Drittens sollte man auf einem spirituellen Weg diesen Unterschieden keine allzu große Bedeutung zugestehen; im Vergleich zur Tiefe und Stille, die möglich ist, handelt es sich um sehr oberflächliche Qualitäten, und jede Faszination für diese und andere Unterschiede ist lediglich mehr Samsara (Cohen 1999).

Fazit

Nur ein integraler Ansatz ist in der Lage, das Thema Geschlecht angemessen zu bearbeiten; die (auf der Ebene Grün praktizierte) Ausblendung einzelner Quadranten oder von Entwicklungsebenen führt zu heilloser Verwirrung. Ein Integraler Genderansatz berücksichtigt alle Quadranten, alle Ebenen, Linien, Typen und Zustände und kann damit die verschiedenen Ansätze von Feminismus und Männerbewegung integrieren.

Das Geschlechterverhältnis ist nicht in erster Linie von Unterdrückung geprägt sondern durch ein von Frauen und Männern ausgehandeltes Arrangement, welches die zu einer jeweils gegebenen historischen Zeit optimale Anpassung an biologische, kulturelle und technologische Rahmenbedingungen darstellt. Persönlichkeitsentwicklung, d.h. das Aufsteigen des Selbst-Systems von einer Ebene zur nächsten durch Identifizierung, Differenzierung, Schattenarbeit und Integration, ist von größerer Bedeutung als die Frage des Geschlechts. Der Geschlechterkampf ist keine Auseinandersetzung zwischen Männern und Frauen sondern zwischen Wertesystemen und damit als solcher überflüssig; die Zukunft gehört den integralen Frauen und Männern, die in einem wilden Frieden ein selbstbewußtes, liebevolles und leidenschaftliches Leben führen.

Literatur

Adams, S.: The Challenge of Emptiness, in: what is enlightenment Vol. 5, Nr. 2 (1996), S. 27f

Badinter, E.: XY. Die Identität des Mannes, Piper, München 1993

Badinter, E.: Die Wiederentdeckung der Gleichheit, Ullstein, München 2004

Baron-Cohen, S.: The essential difference. Men, women and the extreme male brain, Allen Lane, London 2003

Beck, D./Cowan, C.: Spiral Dynamics. Mastering Values, Leadership and Change, Blackwell 1996

Biddulph, S.: Männer auf der Suche, Beust, 1996

Bischof-Köhler, D.: Von Natur aus anders. Die Psychologie der Geschlechterunterschiede, Kohlhammer, Stuttgart 2002

Bly, R.: Eisenhans. Kindler, München 1991

Brandes, H./Bullinger, H. (Hg.): Handbuch Männerarbeit, Beltz, Weinheim 1996

Burbach, C.: Tiefenpsychologische Studien in weiblicher Perspektive, in: Burbach, C./Schlottau, H. (Hg.): Abenteuer Fairness. Ein Arbeitsbuch zum Gendertraining, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2001, S. 242f

Chafetz, J.: Sex and Advantage, Rowman & Allanheld, Totowa 1984

Cohen, A. : Liberation without a face, in: what is enlightenment issue 16 (1999), S. 23f

Cohen, A./Wilber, K.: Frauen, Erleuchtung und die Evolution der Kultur, in: what is enlightenment Nr. 25 (2007), S. 45f

Cohen, A./Wilber, K.: Was es bedeutet, ein Mann zu sein, in: what is enlightenment Nr. 29, S. 33f

Connell,R.: Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten, Opladen 1999

Debold, E.: Dancing on the edge, in: what is enlightenment Vol. 5, Nr. 2 (1996), S. 12f

Debold. E.: Das Göttlich-Weibliche enthüllt, in: what is enlightenment Nr. 27 (2008), S. 34f

Debold, E.: Was ist bloß mit den Wikingern passiert?, in: what is enlightenment Nr. 29 (2008), S. 87f

Deida, D.: The Way of the Superior Man. Women, Work and Sexual Desire, Plexus, Austin 1997 (Der Weg des wahren Mannes. Ein Leitfaden für Meisterschaft in Beziehungen, Beruf und Sexualität, Kamphausen 2006)

Deida, D.: Dear Lover, Plexus, Austin 2002 (Du bist Liebe. Männer, Sex und tiefes Liebesglück – ein Ratgeber (nicht nur) für Frauen, Kamphausen 2008)

Demmer, U. u.a.: Halbe Männer, ganze Frauen, in: Der Spiegel 26/2008, S. 42f

Farrell, W.: Mythos Männermacht, Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1995

Hamburg 2000

Gray, J.: Männer sind anders. Frauen auch. Goldmann, München 1993

Hertlein, M.: Frauen reden anders, Rowohlt, Reinbek 1999

Hollis, James: Im Schatten des Saturn, dtv, München 1999

Hollstein, W.: Männerdämmerung, Vandenhoeck, Göttingen 1999

Illich, I.: Genus. Zu einer historischen Kritik der Gleichheit, Rowohlt, Reinbek 1983

Johnson, R.: He. Understanding masculine psychology, Harper & Row, New York 1989

Johnson, R.: She. Understanding feminine psychology, Harper & Row, New York 1989

Kipnis, A./Herron, E.: Wilder Frieden. Das Experiment einer neuen Partnerschaft zwischen Männern und Frauen, Campus, Frankfurt/Main 1995

Klawitter, N. u.a.: Die Natur der Macht, in: Der Spiegel 39/2008, S. 52f

Lozowick, L.: The Alchemy of Love and Sex, Hohm Press, Prescott 1996

Moir, A./Jessel, D.: Brainsex. The Real Difference Between Man and Women, Arrow, London 1998

Moore, R./Gilette, D.: König, Krieger, Magier, Liebhaber. Kösel, München 1992

Paglia, C.: Die MIT-Vorlesung, in: Paglia, C.: Der Krieg der Geschlechter. Sex, Kunst und Medienkultur, Byblos, Berlin 1993

Pease, A. u. B.: Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, Ullstein, München 2001

Peschek, M.: Neue Männer braucht die Ökologie, in: Jahrbuch Ökologie 1999

Peschek, M./Lieverscheidt, H.: Let’s gender! Mit Gender Training zur Chancengleichheit, in: switchboard 153, August 2002, S. 5 – 7

Peschek, M.: Männertypen im Wandel der Zeiten, in: Das Parlament Nr. 46, 8. 11. 2004

Pinker, S.: Das Geschlechterparadox, DVA, München 2008

Pool, R.: Evas Rippe. Das Ende des Mythos vom starken und vom schwachen Geschlecht, Droemer Knaur, München 1995

Reimers, T.: Die Natur des Geschlechterverhältnisses. Biologische Grundlagen und soziale Folgen sexueller Unterschiede, Campus, Frankfurt/Main 1994

Rohr, R.: Der wilde Mann. Claudius, München 1992

Scheskat, Th.: Der innenverbundene Mann, Göttingen 1994

Schlottau, H./Waldmann, K.: Geschlechter als kulturelle und soziale Konstrukte, in: Burbach, C./Schlottau, H. (Hg.): Abenteuer Fairness. Ein Arbeitsbuch zum Gendertraining, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2001, S. 227f

Tannen, D.: Du kannst mich einfach nicht verstehen. Warum Männer und Frauen aneinander vorbeireden, Kabel, Hamburg 1991

Wilber, K.: Eros, Kosmos, Logos. Krüger, Frankfurt a. M. 1996

Wilber, K.: Halbzeit der Evolution, Fischer, Frankfurt/Main 1996

Wilber, K.: Das Wahre, Schöne, Gute. Krüger, Frankfurt a. M. 1997

Wilber, K.: Theory of Everything, Shambhala, Boston 2000

Wilber, K.: Integral Psychology, Shambhala, Boston 2000

Wilber, K.: Boomeritis, Shambhala, Boston 2002

Wright, Peggy: Gender Issues in Ken Wilber’s Transpersonal Theory, in: Rothberg/Kelly (eds.): Ken Wilber in Dialogue, Quest Books, Wheaton 1998, S. 207-236 und 388-391

Zulehner, P./Volz, R.: Männer im Aufbruch. Schwabenverlag, Ostfildern 1998

Zusammenfassung Typen/Typologien

- Typen können innerhalb des AQAL unterschätzt werden.

- Typen geben uns Informationen, welche wir nicht oder kaum aus den anderen AQAL Elementen bekommen.

- Typen sind einzigartige Stimmen, Eigenschaften, Gewohnheiten und Essenzen, die wir alle als Potenziale in uns haben. Sie repräsentieren die Einzigartigkeit, wie wir im Kontakt mit der Welt sind, egal auf welcher Entwicklungsstufe wir uns befinden.

- Typen sind unterschiedliche Aspekte, Arten oder Essenzen in jedem Quadranten und ganz allgemein auf jeder Ebene.

- Typen gibt es in typologischen Systemen (Typologien). Es gibt sehr viele Typologien, und es gibt nicht die AQAL Typologie.

- Typen in Typologien können sich überlappen oder auch unvereinbar sein, auch wenn sie die gleichen Phänomene beschreiben.

- Typen kommen allgemein in Strukturen und Zuständen vor. Auch wenn Typen auf allen Entwicklungsebenen existieren, so existieren individuelle Typen nicht notwendigerweise auf allen Ebenen. Persönlichkeitstypen sind beispielsweise auf präpersonale Säuglinge nicht anwendbar, und archaische Gesellschaften können keinen Typus einer postmodernen Philosophie hervorbringen.

- Typen speziell im oberen linken Quadraten existieren in einem Kontinuum von gesunden zu ungesunden Ausdrucksformen.

- Unterschiedliche Typologien variieren über unterschiedliche Faktoren, wie Umfang (wie viele Typen umfasst ein System?), Breite (der Bereich der Phänomene, die erklärt werden), Gültigkeit (wie genau und verlässlich das System ist), Integration (wie schlüssig eine Typologie ist), und Anwendbarkeit (für welche Situationen und Kontexte die Typologie angewendet werden kann).

- Typen gibt es in jedem Quadranten. Beispiele: OL: Myers-Briggs, Enneagramm, Astrologie, maskulin und feminin, Lernstile; UL: Beziehungstypen, philosophische Schulen, Gendertypen, Glaubensrichtungen; UR: Typen von Wettersystemen, Regierungsformen, Wirtschaftssysteme, Landschaften; OR: Körpertypologien, Geschlecht, Gehirnwellen, Blutgruppen.

- Maskulin und feminin sind eine Typologie mit nur zwei Merkmalen, die enorm verbreitet ist und sich in allen Traditionen findet.

- Die Quadratenorientierung ist eine neue Typologie, basierend auf perspektivischen Einschätzungen. Dabei kann in einer Verfeinerung zwischen primärer und sekundärer Quadrantenorientierung unterschieden werden. Primär ist dabei die Perspektive auf jegliches Ereignis oder jeglichen Vorgang in der Welt, und sekundär ist, wohin ich mich dann orientiere, z. B. in einer Handlung. Die Quadranten noch einmal kurz zusammengefasst: OL: persönliche Bedeutung, persönliche Werte, innerliche Erfahrungen, individuelle Motivation, und was für einen Menschen zutiefst von Bedeutung ist. UL: gemeinschaftliche Bedeutung, Vision und Resonanz, Verbundenheit, Zugehörigkeit, Kameradschaft, unsere Sichtweise ist vorrangig. UR: wie alles zusammenpasst, die Ziele, Prozesse, Rollen und Ergebnisse der Gruppe, die Struktur und wie sie Unterstützung leisten und Dinge möglich machen kann. OR: individuelle Handlung und Verhalten, Wert entsteht dadurch, dass Dinge getan werden, Quantität verfügbarer Energie.

Die Kraft der Typen liegt in ihrer großen Flexibilität. Jeder der zahlreiche Typologien kann uns zu einem tieferen Verständnis von den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten von Phänomenen verhelfen, die von den anderen AQAL Elementen nicht erkannt werden. Entscheidend ist herauszufinden, welche Typologie für welche Situation am besten zur Anwendung kommt.

Fußnoten

[1] Dies unterscheidet beispielsweise die integrale Herangehensweise an das Thema von der Vorgehensweise eines Ruediger Dahlke, der als einer der bekanntesten deutschsprachigen Autoren auf diesem Gebiet gilt, und der der astrologischen Typologie einen zentralen Stellenwert beimisst, z. B. als „12 menschliche Archetypen“.

[2] Orientiert man sich von einem Quadranten aus gegenüber der Welt, dann ist dieser Quadrant ein Quadrivium.

Max Peschek

Jg. 1960, 3 Kinder, Körperpsychotherapeut, Tangolehrer, Gendertrainer, seit 1992 intensive Beschäftigung mit Männerbewegung, integraler Philosophie und Lebenspraxis sowie Persönlichkeitsentwicklung als Autor, Referent und Seminarleiter.

Quelle: integrale perspektiven Nr.12, März 2009